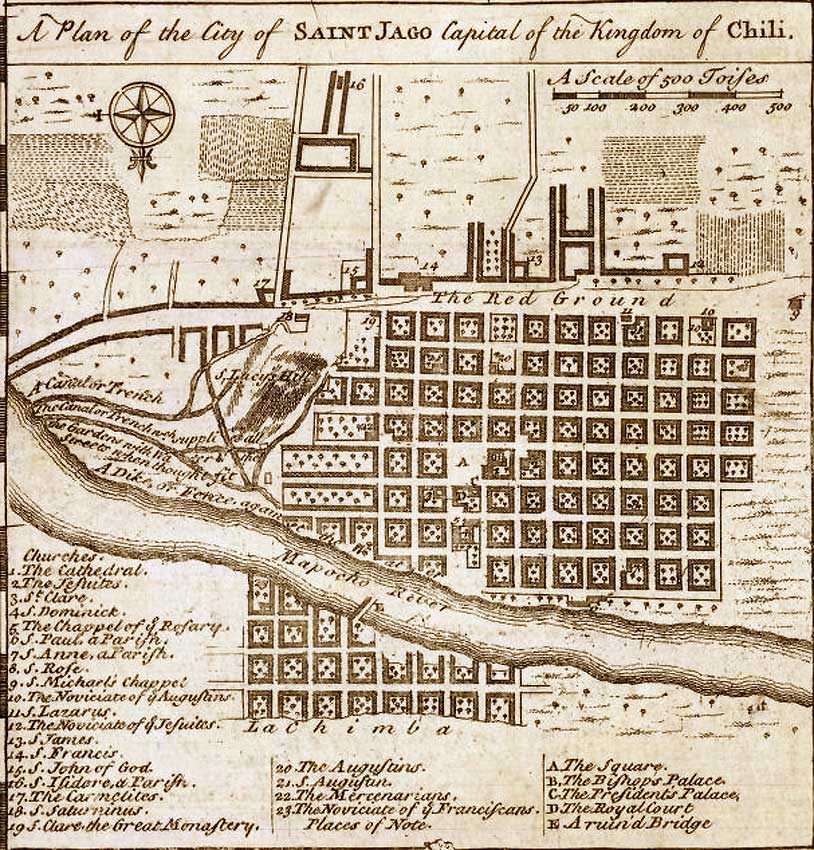

Plano de la ciudad de "Saint Jago" (Santiago), en un recuadro del mapa de Chile elaborado por el cartógrafo Emmanuel Bowen, publicado en 1747.

Coordenadas: 33°26'16.47"S 70°39'1.95"W (Plaza de Armas)

Esta es la tercera parte de la serie de entradas que escribo, a propósito de la publicación reciente de interesantes teorías sobre la ancestral influencia del imperio incásico sobre el Valle del Mapocho, en lo que ahora es la ciudad de Santiago de Chile.

En la primera parte de estos artículos, echamos una mirada ya a los vestigios incas de la metrópolis al momento de la llegada de los españoles y en la transición de la conquista, mientras que en la segunda parte vimos algunas crónicas y documentación colonial verificando las señaladas presencias sobre el valle mapochino.

La base de lo expuesto en las entradas anteriores señaladas se encuentra en exhaustivos trabajos de los investigadores Stehberg y Sotomayor, que han sorprendido a muchos por el abundamiento que hacen de ciertos aspectos que estaban un tanto nebulosos y casi siempre reducidos a ser sólo una parte del subtítulo de "Los orígenes" en la mayoría de los libros donde se trata el tema de la fundación de Santiago. Esto, además, pese a la soberbia de algunos historiadores y académicos que, consultados por medios de prensa a propósito de lo mismo, aseguran que este asunto ya era perfectamente conocido en sus círculos y que sólo la abstracta e inculta opinión pública se ha dado por enterada de novedades; en algún caso, un entrevistado incluso mete el tema de las rivalidades históricas Chile-Perú como motivo de tal desconocimiento general sobre tales revelaciones, como si acaso ambos países hubiesen existido al momento de las fechas por las que pasean las evidencias de la influencia incásica en una proto-ciudad de Santiago del Nuevo Extremo.

Ninguneos y egos al lado, no cabe duda de que los trabajos publicados por ambos autores y otros que complementan integralmente la visión de los antecedentes precolombinos de la ciudad de Santiago y que aquí seguiremos repasando, han involucrado un nuevo enfoque: de mayor profundidad y de mejores posibilidades de cotejo de la evidencia existente hasta ahora, provocando gran interés y hasta un auténtico grado de sorpresa en sus aspectos más novedosos y audaces que -guste o no- solían ser abordados de forma insegura, tímida y hasta ambigua por muchísimos expertos, salvo las excepciones que son mencionadas en el mismo trabajo.

Procedo ahora, entonces, a seguir la línea de exposición de estos últimos trabajos relativos a los orígenes auténticamente precolombinos (y no sólo como "antecedentes") de lo que después será nuestra ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, comenzando a abordar ya el intrincado pero fascinante asunto de los patrones de una "geografía sacra" dentro del Valle del Mapocho.

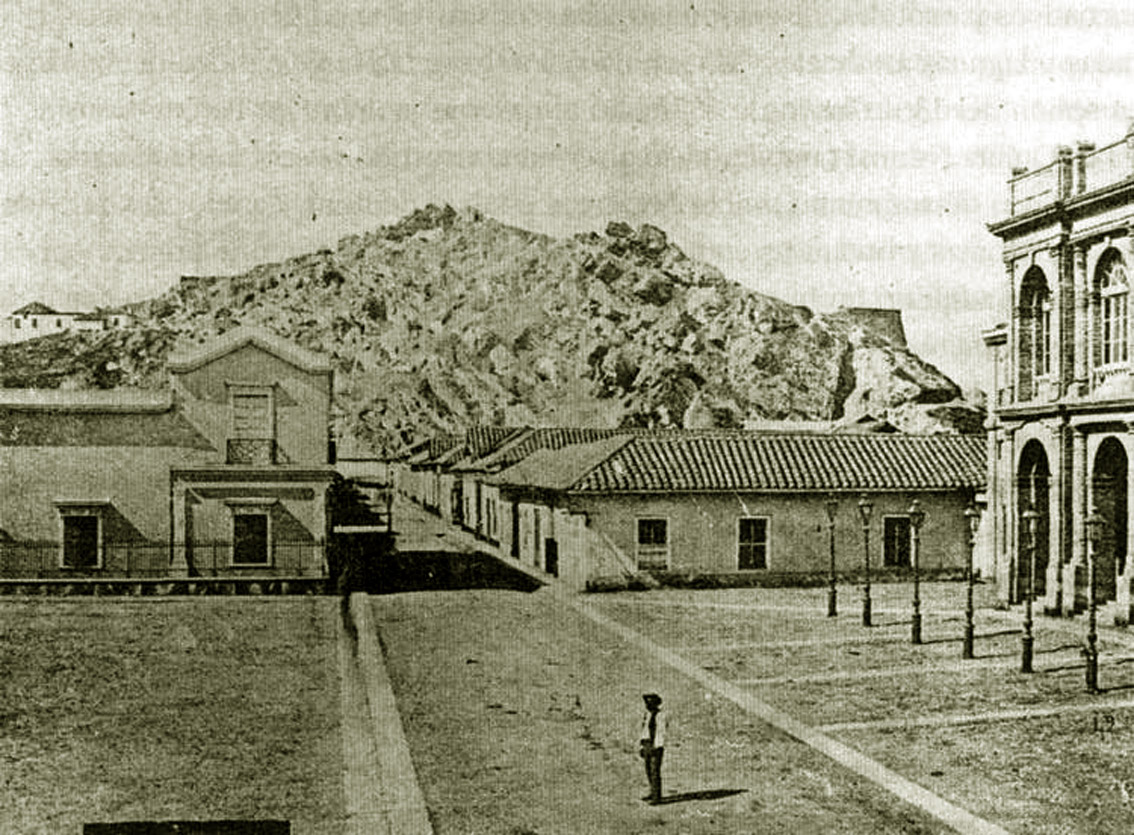

Plaza de Armas hacia 1850, con el Portal Tagle al fondo, lado derecho.

Fotografía de la Plaza de Armas tomada hacia 1859.

¿UN SECRETO EN LA PLAZA DE ARMAS?

Las revelaciones de Stehberg y Sotomayor aparecieron justo al poco tiempo de conocerse otra publicación que también fue, en cierta forma, un golpe al asombro: "Astronomía, topografía y orientaciones sagradas en el casco antiguo de Santiago, centro de Chile", de Patricio Bustamante y Ricardo Moyano, presentado en el XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena realizado en Arica durante el mes de octubre de ese año.

Si bien el arqueoastrónomo Bustamante ya lleva algunos años proponiendo esta visión conciliadora de la arqueología y la astronomía con interesantes publicaciones al respecto, este trabajo del año 2012 viene a ser la mejor reunión y exposición que ha presentado el autor para respaldar su visión completa sobre la"geografía sacra" del Valle del Mapocho. Stehberg se da por enterado de este trabajo, de hecho, y alcanza a incorporar algunas referencias al mismo en su propio estudio realizado con Sotomayor. El grado de complemento de ambos planteamientos es sorprendente.

Como síntesis de la teoría explicada por Bustamante y Moyano, el estudio de ambos autores pretende demostrar la existencia de un sistema de "ceques" o líneas-rutas sagradas dentro del valle mapochino, con centro en la Plaza de Armas de Santiago y ajustadas a la visión andina de construcción del espacio. La Plaza Mayor de Santiago, por lo tanto, coincidiría con una ubicación para nada azarosa, ajustada al patrón sacro de la geografía.

Los trabajos de Bustamante y Moyano combinados con los de Stehberg y Sotomayor, parecen explicarse desde un enfoque que golpea ciertos dogmas históricos o, cuanto menos, muchas apatías profesionales hacia el tema. Estos últimos dos investigadores del Museo Nacional de Historia Natural, por cierto, hacen al respecto una interesante observación sobre el conocido plano que Thayer Ojeda publicó en 1905 reconstruyendo puntillosamente el aspecto del Santiago recién fundado en el valle:

"...puede notarse inmediatamente que la Plaza Mayor estaba abierta por el lado sur, mirando a uno de los brazos del río Mapocho. Si la plaza tuvo un origen incaico –como se postula en este artículo- es posible que en aquel lado no existieran construcciones y, por ende, los españoles no encontraran ninguna que ocupar, en momentos en que aún no empezaban la edificación de residencias propias. En gran medida, el plano de Thayer estaría dando cuenta de las principales “casas del inga”, como las mencionan los documentos hispánicos tempranos. Cabe destacar que el solar N° 15, otorgado a Rodrigo de Araya y el solar N° 14, se localizaron en las mismas manzanas donde se hallaron, con posterioridad, los restos arqueológicos incaicos de Bandera 237 y Bandera 361. Asimismo, en los solares existentes inmediatamente al norte o poniente de la Plaza Mayor, N° 3, 6 u 8, pudieron ubicarse los “paredones biexos de la casa del inga”, mencionados por la documentación histórica temprana, y que estaban en el solar de doña Isabel de Cáceres".

Hace poco publiqué algo sobre los paredones que existían en el Valle del Mapocho y particularmente junto al río, aunque con algunas discrepancias y diferencias entre los propios autores que los han mencionado. Más adelante veremos, además, que doña Isabel de Cáceres estuvo involucrada en un pleito judicial que, si proponérselo, permitió en nuestra época precisar la ubicación exacta del Camino del Inca en su empalme sobre la ciudad de Santiago.

Sistema de "ceques" del centro administrativo prehispánico del Tawantinsuyu en el Valle del Mapocho, con sus orientaciones sagradas. De acuerdo al modelo presentado por Bustamante y Moyano (clic encima de la imagen para ampliarla).

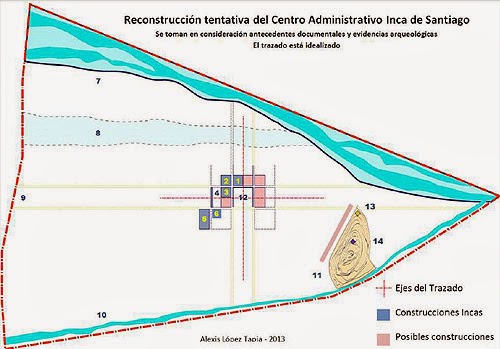

Reconstrucción tentativa del centro administrativo incásico de Santiago, por Alexis López para su estudio "La sagrada función del Santa Lucía y la fundación del Santiago", reciente trabajo que llega -por una línea distinta- a resultados muy semejantes a los de Bustamante y Sotomayor. Según sus indicaciones: 1) "Tambo grande", 2) Incahuasi-Kallanka?, 3) Ushnu-Huaca?, 4) Paredones, 5) Otras construcciones, 6) Actual Museo de Arte precolombino, 7) Curso antiguo del río Mapocho (por Avenida Mapocho), 8) Brazos secos del río Mapocho (calle Rosas y San Pablo), 9) Quebrada de Saravia (Avenida Brasil), 10) Brazo sur del río (Alameda), 11) Cerro Santa Lucía, 12) Kancha incásica y eje central del trazado, 13) Posible localización de la piedra tacita del Museo Vicuña Mackenna (sin confirmación documental), y 14) Posible ubicación del plano lítico incásico en el mismo museo (sin confirmación documental).

UN CÓDIGO GEOGRÁFICO

Avanzando en esta interesantísima teoría, Bustamante ha sostenido en su trabajo -y con una enorme carga argumental, hay que decirlo- que existiría una relación astronómico-topográfica en puntos concretos del casco antiguo de Santiago, particularmente en una correlación entre el cerro Blanco, el cerro Santa Lucia y la ubicación estratégica de la calle Catedral en la cuadra de la Plaza de Armas. De ahí que esta última opere como punto central del mencionado sistema de "ceques".

Dice el mismo autor que este sistema de líneas de organización sagrada andina o "ceques" también tenía un punto de vital importancia en el cerro Huelén o Santa Lucía funcionando como un conjunto con la Plaza de Armas, siempre contextualizado dentro de la compresión de un calendario agrícola que regía para todo el asentamiento del antiguo Santiago. De acuerdo a sus cálculos, este sistema se remontaba al año 1.500 después de Cristo, por lo que ya estaba trazado y comprendido por los súbditos del inca en nuestro territorio a la llegada de los españoles al valle mapochino.

Más aún, avanzando en su planteamiento, Bustamante confirma con pruebas bastante convincentes que la orientación equinoccial de la ciudad pasa por el tramo más céntrico de la calle Catedral en Santiago, justo donde hemos visto que alguna vez existió el complejo ceremonial incásico que parece haber sido aplastado por la Catedral de Santiago. De acuerdo a las observaciones, la orientación y disposición de estos hitos y los edificios que posteriormente ocuparon sus lugares durante la Conquista, se ajustaban al Calendario Juliano, mismo que estaba vigente al momento de la fundación oficial de la ciudad.

Cabe enfatizar que el "tambo grande que está junto a la plaza de la ciudad" según los registros, y al que nos hemos referido en los artículos anteriores, habría sido también el lugar en que Pedro de Valdivia hizo solemnizar su toma de cargo de Gobernador en septiembre de 1541. Este edificio, según Stehberg y Sotomayor, pudo corresponder a una kallanka incaica y con patio o plaza.

Con relación a las distribuciones descritas, cabe recordar que, si bien la ubicación y aspecto originales de tales puntos no están precisados con exactitud, siempre se ha dicho que la casa de Valdivia habría estado ubicada hacia donde hoy se halla el Correo Central, en la esquina frontal al lugar del misterioso tambo incaico donde ahora está la Catedral Metropolitana.

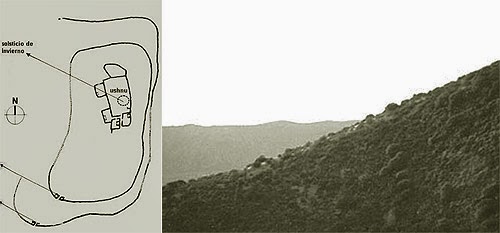

A la izquierda, esquema del Pucará de Chena y su posición de observación del solsticio. La puesta del Sol solsticial se puede observar desde las dos puertas de acceso en los dos muros perimetrales del pucará, condición procurada probablemente para gente de algún rango social, pues podían mirar desde allí el solsticio en forma similar a como sucede en la Isla del Sol en el Lago Titicaca. A la derecha, imagen del punto preciso de la puesta de Sol en el solsticio de invierno visto desde la misma waka del cerro Chena, justo en la intersección de dos horizontes (marcador natural) y sobre una cumbre alta (simbolismo andino). Imágenes publicadas por Maxime Boccas en el artículo "Topografía y astronomía: dos herramientas de apoyo en arqueología", de la revista "Chungará" de septiembre 2004.

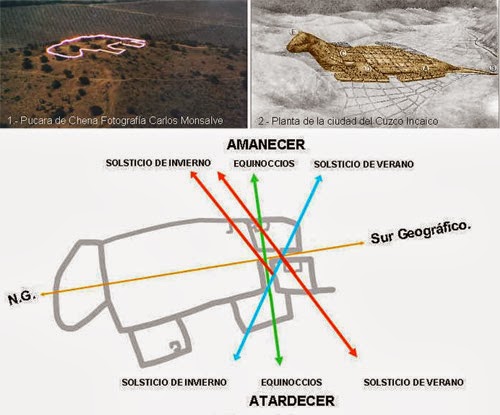

Arriba, comparación de las plantas del Pucará de Chena y la Ciudad del Cuzco, capital del Imperio. Abajo, esquema direccional de equinoccios y solsticios vistos desde el Pucará de Chena. Publicado por Patricio Bustamante.

EJES SACROS Y ASTRONÓMICOS

Bustamante y Moyano detallan con gran esmero la existencia del sistema de ejes convergentes o "ceques" en la Plaza de Armas de Santiago y que respondería a situaciones astronómicas precisas. Usando sus propias palabras:

"...un sistema de ceques, cuyo centro fue la actual Plaza de Armas, probablemente la Kancha del antiguo asentamiento Inca sobre el cual se fundó Santiago (1, 2 y 3), con un observatorio ubicado en el Cerro Santa Lucía, útil para la construcción, ajuste y manejo de un calendario agrícola, dentro de una lógica andina de construcción social del espacio hacia el 1500 d.C. en Chile central".

Los ejes de este sistema de líneas sacras son, expuestos de mantera sintética, los siguientes:

- Uno principal de orientación Norte-Sur formado por el antiguo Camino del Inca o Qhapac Ñan, coincidente con la actual calle Independencia y su continuación por calle Bandera al otro lado del Mapocho, prolongándose más allá de la antigua Cañada de la Alameda por calle San Diego hacia el Sur, pasando 2,8 km. al poniente de la waca del Cerro Chena que por largo tiempo se creyó un pucará de mera observación militar. Aprovecho de avisar que pretendo publicar a futuro alguna entrada sobre este cerro y sus ruinas incásicas.

- Otro principal de orientación oriente-poniente que parte en el Portezuelo del Inca, lugar de la salida del Sol en el equinoccio en la línea montañosa andina sobre Santiago, especialmente si se la mira desde el comentado pukará del cerro Chena. Continúa en el Cerro Huelén o Santa Lucía, donde habría estado la waka-observtorio inca. Pasa por la Plaza de Armas que viene a ser el centro de la misma, y va desde allí al hito del Qhapaq Ñan en las calles Puente. Continúa hasta el cementerio incaico hallado hace no muchos años en la Quinta Normal y llega al Cerro Lo Prado, precisamente aquel tras el cual se pone el Sol en el equinoccio si se lo mira desde el centro del Valle del Mapocho.

- Un eje secundario orientado a la salida de Sol en la fiesta del Inti Raymi del solsticio de invierno, en el Cerro El Plomo y la puesta de Sol en el Qhapaq Raymi en el solsticio de verano. Puede adivinarse desde ya que esta precisión solar del Cerro El Plomo habría motivado el sacrificio ritual del niño de la famosa momia hallada allí en los años cincuenta, dentro de un santuario culturalmente incásico.

- Otro eje secundario orientado en la salida de Sol en el Qhapaq Raymi al Sur del Cerro Punta de Dama y la puesta de Sol en el Inti Raymi sobre Cerro Copao, al poniente del Cerro Renca, hacia Lampa.

Sobre esto último, Stehberg y Sotomayor agregan interpretando el trabajo de Bustamante y Moyano y reafirmando la noción de la Plaza de Armas de Santiago como el punto central de algo mucho más complejo que sólo el trazado urbano de la ciudad:

"Se constata la orientación equinoccial (en calendario Juliano) de calle Catedral, así como del eje principal de la actual Catedral de Santiago. El sol sale frente al eje de la calle Catedral, 10 días antes del equinoccio de primavera, con una variación de 5º respecto del equinoccio en calendario Gregoriano".

Rubén Stehberg entre los restos del Pucará de Cerro Chena, hacia 1976. Imagen tomada del minidocumental "Pukará del Cerro Chena: pasado, presente, futuro".

La famosa momia del Cerro El Plomo, ubicado frente a Santiago. El niño fue objeto de un infanticidio ritual y de una sepultación con clara influencia incásica. Encontrado en 1954, actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural. Imagen publicada por el diario "La Tercera".

CORRELACIONES ASTRALES

Los "ceques" señalados por ambos autores en "Astronomía, topografía y orientaciones sagradas en el casco antiguo de Santiago, centro de Chile", serían trazados ceremoniales, como hemos visto, pero a la vez fueron líneas útiles en la construcción de acequias o campos de cultivos, permitiendo el ajuste y manejo de un calendario agrícola dentro del Valle del Mapocho, actividad que siempre estuvo vinculada a un fuerte sentido religioso en la comprensión inca.

Este último dato nos devuelve a un tema que también he abordado ya en otra entrada: la existencia de una misteriosa piedra ceremonial que podría haber sido encontrada en el Cerro Santa Lucía durante los trabajos de 1872-1874, según se cree, y que parece corresponder a una representación lítica de campos de cultivo y líneas de regadío. Esta asombrosa pieza, de cuyo aparente mismo tipo se han encontrado muy pocas pero en lugares estratégicos del Tawantinsuyu, hoy se encuentra encastrada en el muro de la casa original de don Benjamín Vicuña Mackenna, allí en el museo histórico que lleva su nombre. En el mismo muro hay otra pieza que parece ser de la misma clase de roca, y que corresponde a piedras tacitas.

Antes de volver al trabajo de Bustamante y Moyano, particularmente al tema de los cerros del valle, creo necesario extractar la siguiente cita de Stehberg y Sotomayor, al abordar el tema de la "geografía sagrada" en su propio trabajo publicado por la revista del Museo Nacional de Historia Natural:

"Los límites exteriores de la cuenca del Mapocho-Maipo, estuvieron delimitados por w'akas de gran eficiencia simbólica. Los límites norte y sur estaban cerrados por los cordones transversales de Chacabuco y Angostura y debieron ser traspuestos por el Qhapaq Ñan, a través de un portezuelo o punku (puerta). En ambos extremos se eligieron sendas cavernas para representar allí lo más sagrado y testimoniar con ello su pertenencia al Tawantinsuyu. El límite oriental, por su parte, estuvo determinado por el cerro El Plomo, en cuya cima se emplazó un importante adoratorio solar".

Basándose en la observación astronómica y el cálculo geodésico, entonces, Bustamante concluyó en que el antiguo mapa urbanístico de la ciudad de Santiago parece responder a ciertos patrones concretos de contemplación y comportamiento astral y tomando por referencias puntos precisos de la geografía; particularmente, de cómo tienen lugar los fenómenos solares en la cuenca de Santiago y cuáles son los registros que dejan los mismos. Ciertos cerros tienen el privilegio de ser "marcadores" exactos de estas líneas, como vimos a detallar los trazados de los "ceques".

Así pues, de acuerdo a su estudio, las wakas existentes en el Cerro Huechuraba al Norte de la ciudad y Cerro El Plomo al oriente, serían los "marcadores" desde la observación al centro del valle, mientras que el Portezuelo Provincia-San Ramón se halla en la línea equinoccial y el Cerro Renca señala la puesta del Sol en el Solsticio de Invierno del Hemisferio Sur (mes de junio).

Santa Lucía del siglo XVIII, basado en el plano de Santiago de Frezier (1712).

Imagen de las piedras tacitas del Cerro Blanco, en Recoleta frente al Cementerio General.

Fotografía panorámica del montañista e investigador Moyano, publicada por Bustamante en su artículo "Santiago del Nuevo Extremo ¿Una ciudad sin pasado?". Muestra la vista desde el Cerro Chena de la salida del Sol en el día del Inti Raymi justo por el sector cordillerano llamado Portezuelo del Inca, una depresión de la montaña de la que no había antecedentes sobre la razón de su nombre. Moyano advirtió y documentó esta sorprendente coincidencia mientras observaba el amanecer desde el pucará del cerro, cuando se realizaba allí un encuentro de celebración del Inti Raymi entre las ruinas, el año 2006.

FUNCIÓN DE LOS CERROS EN EL CÓDIGO

Siguiendo en el mismo tema, los cerros de especial significación -la que perdurará en tiempos hispanos, además- son La Guaca (Cerro Navia), Monserrate o Monserrat (Cerro Blanco, lugar de las famosas piedras tacitas junto a la calle Unión) y Huelén (Santa Lucía), además del vigilante e imponente Tupahue (San Cristóbal). Con relación al Cerro Chena, de San Bernardo, Bustamante ya habría escrito algo muy interesante el año 2006 en el artículo "Santiago del Nuevo Extremo ¿Una ciudad sin pasado?" (que hemos conocido en la revista "Diseño Urbano y Paisaje" N°9), refiriéndose al centro ceremonial y observatorio astronómico allí descubierto y que se creía en principio un fuerte militar:

"Inicialmente fue difícil que los especialistas aceptaran la posibilidad de que las construcciones en la cima tuvieran la forma semejante a un animal. A la fecha no había otros ejemplos conocidos. Coincidentemente, publicaciones de la misma época no conocidas en nuestro medio, estaban informando de recientes hallazgos en Perú y Bolivia que confirmaban la existencia de obras arquitectónicas Incas que semejaban la forma de animales sagrados para esa cultura.La fotografía muestra la cumbre de la puntilla, tomada desde el cerro ubicado al norte con un teleobjetivo de 300 mm. Con el lente abierto durante 10 minutos. La luz de la luna llena permite apreciar detalles de la cumbre. El contorno de los muros se obtuvo caminando sobre los mismos con una linterna encendida, que es registrada en el negativo como un trazo continuo. Esta sencilla técnica fotográfica, permite demostrar la semejanza aparente con un animal.Esta forma semejante a un animal (única descrita en Chile a la fecha), es similar a la figura de un puma que estaba representada en la planta de la ciudad capital del Imperio Inca, Cuzco".

Para Stehberg y Sotomayor, el nombre del primero de los cerros anteriormente nombrados, La Guaca, provenía del quechua y "aludía al carácter sagrado que tenía el cerro para los contingentes adscritos al Tawantinsuyu" (refiriéndose a las wakas). Sobre el Huelén, sin embargo, tienen bastante más que decir y detallar:

"Respecto al cerro Santa Lucía, si bien la documentación hispana señala que el cerro era de propiedad del cacique local Huelén, por sus características petrográficas particulares debió constituir una guaca para los contingentes incaicos. Si se observa detenidamente las fotos del cerro de la segunda mitad del siglo XIX, (...) el cerro constituye un afloramiento rocoso agrietado y laminar, sin ningún tipo de vegetación, muy distinto al resto de los cerros de la cuenca que invariablemente estaban cubiertos de una capa de suelo con vegetación arbustiva y arbórea (...) muestra a la izquierda el cerro San Cristóbal, enteramente cubierto de una capa de suelo vegetal, donde no se ve ninguna roca. Esto sugiere para el cerro Santa Lucía un origen geológico distinto, supuestamente una intrusión volcánica más reciente y con componentes petrográficos diferentes y cuyo aspecto no pasó inadvertido para los contingentes incaicos. Es sabido la adoración que los incas profesaban a las rocas, especialmente aquellas que exhibieran rasgos petrográficos relevantes, como color, forma, textura y grietas. Las fisuras, hendiduras o cavernas eran particularmente veneradas debido a su poder de conexión con el mundo subterráneo. Son justamente estas fisuras en la roca del cerro Santa Lucía las que le habrían asignado su carácter sagrado, tal como nos mostró gentilmente el Ian Farrington, académico de la Universidad Nacional de Australia, en su visita guiada a las principales guacas de la región del Cusco".

Aunque veremos a continuación los paralelismos que se cree detectar entre la Ciudad de Santiago del Nuevo Extremo y la imponente Capital Imperial del Cuzco, cabe señalar la existencia de ciertas similitudes observables también en la situación del Cerro Huelén o Santa Lucía con respecto al Cerro Sagrado de Sacsayhuamán, y que pudieron influir la creación y comprensión del centro administrativo incásico del Valle del Mapocho.

"La sacralidad del cerro Huelén radicaba en su aspecto pétreo, laminar y agrietado, muy distinto a los demás cerros de la cuenca" -concluyen al respecto ambos autores.

Por otro lado, la mencionada piedra ceremonial tallada con alguna representación de cultivos y canalizaciones en el Valle del Mapocho y que está en el Museo Vicuña Mackenna, para investigadores como Luis Cornejo resultaría ser una clara sugerencia de que el peñón del Huelén, de donde parece proceder, pudo haber contado con una antigua waka inca. Anota un dato interesante sobre la pieza, además: que piedras como ésta se han encontrado sólo en lo que fueron importantísimos centros políticos y ceremoniales incas como el Cuzco, Apurimac, Ingapirca (Ecuador) y Samaipaca (Bolivia).

.jpg)

Aspecto aún primitivo del Cerro Santa Lucía hacia 186-1870. Vista desde el frente del Teatro Municipal. Imagen del archivo de la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago.

Un reciente descubrimiento en el sector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en avenida Independencia con calle Zañartu, durante la construcción de la Línea 3 del Metro: material arqueológico en estratos correspondientes al cambio de siglo (XIX a XX), otros coloniales y uno más profundo precolombino, con artefactos presumiblemente vinculados a la cultura Aconcagua (Imagen e información, gentileza de don Álvaro Lizama). En entradas anteriores de esta serie, vimos ya que la ex Cañadilla de la avenida Independencia coincide con el arribo del Camino del Inca sobre la actual ciudad de Santiago, ruta ancestral por la que llegaron los conquistadores españoles al valle.

¿UN PARALELISMO ENTRE SANTIAGO Y EL CUZCO?

Cabe preguntarse, a estas alturas: ¿Qué pudo haber sido tan importante para el inca, como para que eligiera el valle del Mapocho para colocar también en allí un emblema lítico ceremonial y trazara por el territorio un sistema de "ceques" a escala de los de la capital imperial del Cuzco? Hay otras pistas interesantes sobre este asunto.

Como se sabe, por el costado del Cerro Santa Lucía corrían cursos de agua menores desprendidos desde el primitivo río Mapocho, conectando con la llamada Cañada de Santiago, correspondiente a la actual Alameda. Si bien la teoría de la "isla" de Santiago en tiempos coloniales (rodeado por dos brazos de río) es rechazada categóricamente por autores como Gonzalo Piwonka, es conocido que una entrada del agua del río era por el sector del actual Parque Forestal, donde por muchos años después de su construcción existió la famosa laguna que aparece en fotografías antiguas, hecha para llenar la depresión causada precisamente por las salidas de Mapocho hacia la ciudad. Todavía se puede ver ese cambio de nivel del suelo transitando frente al Palacio de Bellas Artes.

Stehberg y Sotomayor tienen una teoría interesante sobre la influencia de estos rasgos geográficos en la comprensión sacra de la ciudad, que nuevamente vienen a complementar perfectamente la exposición de Bustamante y Moyano:

"Llama la atención la similitud que presenta la configuración del cerro de Huelén y los brazos del río Mapocho, con la disposición de la ciudad del Cusco, donde ambos lugares quedan encerrados por un sistema hidráulico con base en un cerro sagrado. A modo de hipótesis, planteamos que esta situación no pasó inadvertida para las autoridades provinciales incaicas de Chile central y que fue el factor que determinó la elección de este sector de la cuenca del Mapocho como el lugar donde establecer un centro urbano principal. Si a las características señaladas se agrega que el área elegida se ubicaba en una posición central y nodal dentro del curso medio del río Mapocho, habría que convenir que la elección del sitio fue bastante acertada".

La condición de una ciudad flanqueada por cursos de aguas y en una aparente "isla" o "triángulo" se repite, entonces, en los casos de las ciudades del Cuzco y la de Santiago de Chile. A mayor abundamiento, los investigadores sugieren que estas semejanzas no deben haber pasado inadvertidas ni a los fundadores incas del antiguo asentamiento de Santiago ni probablemente a los españoles que llegaron a poblar Cuzco y luego Santiago:

"Guardando las proporciones, existieron ciertas similitudes entre los paisaje sagrados de la ciudad del Cusco, en Perú y, el centro urbano del Mapocho, en Chile. Ambos estaban precedidos por un cerro sagrado, Sacsayhuamán y Huelén y, ambos estaban flanqueados por dos esteros que se unían más abajo formando una isla, donde se levantó la ciudad. Sacsayhuamán, el cerro más sagrado del Cusco, presentaba un conjunto muy significativo de “rarezas” petrográficas, que incluían rocas de diferentes formas, texturas y colores, aguas termales y, sobretodo, extensos pasadizos subterráneos que el Tawantinsuyu utilizó como sepulcro de sus máximas autoridades".

Ya vimos en otro artículo, el segundo de esta serie, que el cronista Jerónimo de Vivar -contemporáneo a estos hechos- revelaba que las intenciones precisas de Pedro de Valdivia en su viaje a Chile era "poblar un pueblo como el Cuzco a las riberas del río nombrado Mapocho, y que fuesen allá a darle obediencia", lo que su sugiere, por un lado, que iba a un establecimiento humano ya existente para fundar sobre él la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, y por el otro, revela una misteriosa analogía entre la comprensión del Cuzco como centro o inspiración administrativa, es decir, la capital del sometido imperio por sobre la propia capital virreinal hispánica que era la Ciudad de Lima, buscando establecerse alguna suerte de "reflejo" cuzqueño en la fundación de Santiago de Chile.

En la próxima parte de esta serie, enfrentaremos la quizás más audaz de las visiones sobre la geografía sacra y la correlación de la Plaza de Armas y el Cerro Santa Lucía en la existencia de un antiguo culto solar en el Valle de Santiago, vinculado al asentamiento humano prehispánico.

Imagen del Cerro Santa Lucía desde calle Moneda, hacia 1890.

La extraña piedra ceremonial en los muros del Museo Vicuña Mackenna. Se la cree hallada en el Cerro Santa Lucía y parece haber sido parte de una waka incásica.