Un vendedor de bocadillos y huevos duros en su puesto, mientras un perro callejero lo mira atentamente esperando algún trozo de comistrajo o migaja, en fotografía de 1960 de la Editorial Zig Zag. Esta escena aún existe en todas las ciudades de Chile, porque ya es parte del paisaje cultural.

Asoma como un hecho irrefutable que el pueblo chileno ha vivido con un perro echado a sus pies: lo que acá hemos denominado como ese "pacto" cultural y ancestral. Es un contrato afectivo que es severo y exigente, por lo demás, pues el chileno que odie o maltrate a los perros es, sencillamente, un mal chileno. Y desgraciadamente, ya sabemos que hay muchos de ellos; más de lo que quisiéramos los rotos y los quiltros. Aquí en nuestro país, pues, queda claro que el quiltro tiene su propia historia y legítima, sin necesidad de fusionarla a pastiches de situaciones inmersas en el romanticismo artificioso de "La dama y el vagabundo" de Disney. También hicieron su propio relato los muchos canes que han arruinado encopetadas presentaciones públicas y hasta distinguidas visitas presidenciales; o bien jugando alegremente con el agua del carro guanaco policial mientras la multitud escapa del chorro en los disturbios del centro de la capital, ladrando felices y abstraídos de los problemas mundanos, de nuestras irritaciones sociales. Son casi como un hechizo de venganza del pueblo contra sus propias clases gobernantes, en ciertos contextos.

Un joven de Santiago junto a su perro, retratado en fotografía de la casa de Francisco L. Rayo hacia 1875. Imagen reproducida en la obra “Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX” de Hernán Rodríguez Villegas (2001).

UN SÍMBOLO PEREGRINO. HUELLAS DE PERROS EN UN PAÍS-CAMINO

El perro acompaña al viajero y al peregrino como cómplice fiel de su dicha o camarada de su desgracia. Es, además, un símbolo arquetípico de intermediación, de dualidad y de escolta entre los difusos umbrales hacia los planos de la existencia extraterrenal: Anubis, el dios cabeza de perro y guía de los muertos, era representado en los jeroglíficos egipcios como un can echado en la tumba de su amo, custodiando su descanso; Cerberus, en cambio, porta y cautela las llaves de la entrada al inframundo, cual San Pedro de los avernos; y convertido en Cancerbero, el siniestro perro de tres cabezas y colas de serpientes, cuidará las puertas del infierno ad eternum. Lo propio hace el Garm nórdico en la entrada a los dominios de Hela.

El perro fue uno de los doce únicos seres vivientes que asistieron a la invitación extendida por Buda a todo el reino animal, para celebrar el Año Nuevo, siendo por eso que figura con un símbolo y cíclico año propio en el calendario de la astrología china. También aparece en la carta "El Loco" en el tarot, precisamente el arcano de la dualidad entre tiempo y espacio, en una actitud intrigante, casi como si intentara rectificar el andar a la deriva del personaje. Antiguamente, un can se veía a veces acompañando a Santiago Apóstol en las representaciones populares, pero de preferencia aparecerá siempre con San Roque. Ambos santos y peregrinos, por lo demás, pues el cristianismo también adoptó símbolos paganos como estos. Así, si los perros acompañaban antes a divinidades antiguas como Diana, la virgen cazadora, lo harán después con los santos: en la Recoleta Franciscana de Santiago aún puede ser admirada una hermosa efigie colonial de Santa Margarita de Cortona, la Patrona de los Penitentes, con el respectivo perro tirando sus vestidos y echado a los pies.

Es más: nuestra capital chilena, el Santiago del Nuevo Extremo, llámase así en alusión al centro de las peregrinaciones del Viejo Mundo, la de Santiago de Compostela, para muchos un reflejo terrenal de la Vía Láctea y de la ruta celeste hacia la Estrella del Perro (Sirio) en Canis Mayor y su duplicidad con Canis Menor; un camino misterioso tal como la Nueva Extremadura es, en este otro lado del mundo, el trazado de una ruta hacia el arcano polar; la marcha de la Cruz del Sur y de la estrella venusina, equivalente a nuestra propia procesión jacobea por el Austro; esa por la que se perdieron conquistadores, pioneros, cazadores de tesoros y buscadores de la mítica Ciudad de los Césares, todos acompañados de sus respectivos canes. Chile es en lo fundamental, entonces, un gran camino desde las puertas de Arica y su esquina tripartita, hasta los confines magallánicos del continente, esos desde donde se da el salto hacia una continuidad antártica que en alguna primitiva época fue una misma tierra con el espolón austral sudamericano. Don Pedro de Valdivia adivinó esta característica de la Nueva Extremadura: en algún momento, todo su actuar parecía orientado a convertir su modesta Capitanía General sin oro ni riquezas, en una ruta hacia la terra non cognita del extremo planetario, las comarcas polares que los cartógrafos de la época como Ortelius y Mercator creían ilusamente a sólo un paso en el otro lado del Estrecho de Magallanes. Ahí esperaba consagrar el conquistador, quizás, su sueño de viva grandeza tronchado prematuramente en Cañete, hacia fines de 1553. Es éste, acaso, el camino de las estrellas y de los perros, descrito por Alonso de Ercilla en "La Araucana":

Chile, fértil provincia y señalada

en la región antártica famosa.

Y es así que Chile acaba siendo el reflejo de este largo camino por la aventura histórica e iniciática: una gran carretera costanera, bordeada por el Pacífico y cercada por un inexpugnable pretil de cerros andinos, ése que nos dio "por baluarte el Señor" según la idea perpetuada por Eusebio Lillo en la canción nacional. He ahí el símbolo de nuestro "pacto" cultural con la figura del perro, del can del camino: porque en todo gran sendero de peregrinación hay perros, y siempre los habrá. Son casi necesarios entre sí, o tal vez simbióticos. Por eso, los pasos de sus patitas están marcados en toda esta vasta longitud, y no ha existido procesión o peregrinaje en Chile donde las caravanas no hayan estado acompañadas de quiltros salidos al paso, como no ha habido en Chile un acto público, campeonato deportivo o marcha política en las calles donde no haya aparecido al menos un perro arruinando las postales, pero viviendo en la alegría infantil de su especie dentro de nuestras amarguras sociales. El "pacto" entre la chilenidad y el perro es, así, tan profundo como simbólico, por su propia naturaleza u origen, aunque rara vez se ponga atención a sus huellas en lo que alguna vez fue ese pavimento fresco de nuestra cultura. Aun así, lo mantenemos vigente en todos nuestros ámbitos domésticos, laborales, familiares y sociales, incluso sin advertirlo, como un paradigma de constante y permanente apelación.

Ovejeros cabalgando junto a sus perros, imagen de Miguel Rubio, 1960.

Siempre tendremos un perro metido en los actos públicos, como éste, durmiendo entre las autoridades civiles y militares del acto de Conmemoración de la epopeya del 21 de mayo, en el monumento de Mapocho a los héroes de la "Esmeralda", en 2013. Estamos tan acostumbrados a las travesuras de estos canes de calle que ya ni siquiera molestan. De hecho, el de la imagen se llevó varias caricias de los invitados durante el emotivo y solemne acto, sin que alguien se sintiera incomodado con su presencia. CREENCIAS, MITOLOGÍA Y SUPERSTICIONES CANINAS

El perro también logra alcances misteriosos en el imaginario popular. Abundan en esos bosques de folklore los perros diabólicos, los hombres-perros y las supersticiones asociadas a aullidos o ladridos. Los perros negros, por ejemplo, pueden ser entes venidos de un mundo tenebroso y paralelo, especialmente si aparecen por las noches y rodeados de circunstancias extrañas. El Diablo llega a castigar o poseer a los humanos, convirtiendo al condenado en un perro, como recuerda Oreste Plath en su artículo "El perro y el pueblo chileno" de una revista "En Viaje" de 1955. A su vez, cuando el soberano señor del Pandemónium se presentaba en los campos adoptando la forma de un rico y elegante huaso, los perros lo delatan aullando frenéticamente a su paso y en todo su derredor. Sólo se callan cuando el Príncipe de las Tinieblas por fin se marcha, según lo que informa Francisca Vargas en su trabajo titulado "El diablo en tiempos de la Colonia", publicado por una revista "Patrimonio Cultural" de 2007. Y es que los perros pueden anunciar variadas presencias malignas y peligrosas, dice Plath: cuando aúllan o lloran varios de ellos durante la noche porque el Diablo anda suelto nuevamente, deben colocarse con urgencia en forma de cruz los zapatos. Para otras tradiciones, dice Julio Vicuña Cifuentes en "Mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena", que este aullido general también puede ser anticipo o anuncio de algún temblor.

Si los mismos perros no dejan dormir bajo una noche de Luna anunciando un sismo, el asecho de la muerte o del propio Diablo otra vez, se debe rezar la siguiente oración transcrita por Plath en su "Folklore religioso chileno":

Santa Ana parió a María

Santa Isabel a San Juan

con estas cuantas palabras

los perros han de callar

Conjurar a San Roque, el abogado contra las pestes, epidemias o pestilencias y que también suele ser representado como un peregrino acompañado de un perro como hemos visto (en su caso, uno llamado Melimpo), ha sido otro recurso eficaz para callar a los canes que perturban el sueño y llaman al desvelo, como también reporta Plath:

San Roque, San Roque

que calle ese perro

antes que den las doce

Según una leyenda, además, el padre jesuita Nicolás Mascardi, infatigable buscador de la Ciudad de los Césares, en el siglo XVII aplicó la imagen de la reliquia de San Ignacio para romper el conjuro de un hechicero oscuro a una india adolescente de 14 años, haciendo el Diablo saliera de su oído izquierdo en forma de un enorme perro negro.

El paso de la Muerte también excita el aullido masivo de perros, rompiendo las tranquilidades del sueño en las noches cuando baja a buscar algún alma, pues al parecer los canes son buenos receptores del temido ángel negro. Entre comunidades aymaras del Norte de Chile, dice el padre jesuita hispano-boliviano Xavier Albó en "La experiencia religiosa aymará" que, todavía hacia la segunda mitad del siglo XX, se sacrificaba a los perros ahorcándolos cuando su dueño había fallecido, pues la creencia dice que debían establecerse claras diferencias limítrofes entre el mundo de los vivos y los muertos, incluyendo a los perros que eran de su propiedad. Y mucho más al Sur, en procesos judiciales ejecutados en julio de 1953 en Valdivia por un parricidio entre mujeres mapuches de la zona, se testifica que la aparición fugaz de un perro colorado es anticipo inmediato de la muerte de un infante y de una extraña dolencia en que el vientre de las mujeres se hinchaba como si ella estuviese embarazada, luego sintiendo vinagreras.

Cuenta otra leyenda de cierto perro gigante en algunas zonas de Chile central, que salía al paso de los viajeros de montura y los acompañaba en su cabalgar volviéndose cada vez más grande durante el viaje, hasta alcanzar el tamaño del caballo mismo, historia también recopilada por el infatigable Plath en su "Folklore chileno". Y Jaime Quezada cuenta en "Leyendas chilenas" que, en Quilleco, existía también la leyenda de la Chascuda, una temida y peligrosa mujer vieja y vestida de negro que se aparece a los jinetes adoptando la forma de un oscuro perro terrorífico. Parecido a lo que sucede con la misteriosa bruja llamada la Calchona, que asume la forma ovejuna pero que en algunos lugares se interpreta como la de un can parecido a un Terranova de lanas muy crecidas, que arrastra por el suelo en su vagar, aunque sin causar daño según informa Vicuña Cifuentes:

"Corre por el campo ladrando incesantemente, y cuando los perros la oyen, se amedrentan y prorrumpen en aullidos muy tristes. La Calchona, sin embargo, no hace daño a nadie, como lo puede asegurar el mismo informante, que se encontró con ella varias veces en caminos solitarios".

Y, como no podían faltar, los brujos chilenos asumen por su lado características de perro, facultad que se les reporta en todo nuestro territorio, pues porque en todo el mismo hay perros. Curanderos y meicas recomiendan como expectorante y purgante la llamada "hierba de los perros" o "pasto del perro", correspondiente al lanco (Bromus unioloides). Vicuña Cifuentes agregaba que una tradición más de nuestro pueblo, aseguraba que si se sale a la calle en la noche de Año Nuevo y lo primero que se ve es alguno de los perros que andan habitualmente por ellas, es augurio de un pronto matrimonio.

El perro protagonista de las “Memorias de un perro escritas por su propia pata”, de Juan Rafael Allende, en 1893, visitando el altar de San Roque, el santo de los canes.

EL PERRO EN LA TOPONIMIA CHILENA

Si bien la figura directa o connotada de los perros en la cultura popular de los medios de comunicación nacionales reaparece también con varios ejemplos que podríamos considerar más bien recientes, la presencia canina en Chile ha generado algunas curiosidades toponímicas de larguísima data, no siempre bien acatadas ni comprendidas por la sociedad de nuestros días, pues la memoria original que les dio nacimiento se ha ido perdiendo y tergiversando. Esto es algo ancestral, y ya hemos visto algo sobre sitios geográficos cuyos nombres aluden a los perros que los indígenas mapuches conocían como treguas y quiltros, en nuestro artículo sobre los posibles perros originarios del territorio chileno. Habiendo, por ejemplo, varios casos de calles que han sido denominadas o apodadas "de los perros", destaca el caso de una arteria en la comuna de Maipú con el curioso nombre del Callejón de los Perros, que muchos vecinos consideran humillante o peyorativo y que -según cuentan ellos mismos- fue motivado por la gran cantidad de canes vagos que vivían allí, junto a las aguas del viejo curso de regadío que todavía existe en el sector, conocido como el Canal Ortuzano.

Otra referencia sobre la cantidad de perros que hormigueaban por la capital chilena del siglo XIX, la da el hecho de que el tramo que hoy conocemos en calle Miraflores llegando al río Mapocho, segmento final que se abrió recién hacia 1830 con el nombre de Nueva de la Merced (luego que los padres mercedarios dueños de esos terrenos lo permitieran), fue apodada largo tiempo por los santiaguinos como la Calle de los Perros, apelativo "harto merecido" según Benjamín Vicuña Mackenna en su "Historia crítica y social de la ciudad de Santiago desde su fundación hasta nuestros días (1541-1868)", dada la gran cantidad de canes que vagaban por allí y que fueron víctimas también de los exterminadores o mataperros de la época. También han existido accidentes geográficos o rocas de sierras y playas aludiendo a perros en sus nombres. Hasta hace un par de décadas, por ejemplo, existía hacia el interior de Pirque junto a los bosques del Estero el Coipo, un peñón coronado por una gran piedra de color claro que era conocida por lugareños y visitantes como la Cabeza del Perro. Esta formación, aparentemente natural, fue destruida al parecer por canteros que buscaban material.

Al interior de la Región de Antofagasta, en la Sierra del Buitre y el sector de Alto del Portezuelo, existe un cerro un un pequeño estero llamados Perrito Muerto. El mismo nombre recibía una quebrada en la Caleta Cascabeles de la misma región. Y en las cercanías de Chañarcillo, llevando agua desde la antigua Estación el Pabellón, había un hilo de agua que era conocido por los mineros como Agua de los Perros. El mismo nombre recibe un manantial que empalma en la Quebrada de Potrerillos, cerca de Paipote. Y en la Quebrada del Río Tascadero, en la Región de Coquimbo, estaba el Potrero de Los Perros. En la Quebrada de Los Pelambres de Cuncumén, está el llamado Manantial del Perro. En la desembocadura del Río Rapel se halla la Punta del Perro. Y en Pichilemu está la Laguna del Perro, bello paraje hasta donde llegan practicantes de deportes al aire libre, la pesca y el camping. También es un lugar misterioso, con sus propias historias, que hasta no hace tantas décadas resultaba bastante poco conocido para quienes no eran residentes de la zona. Manuel Rojas habló hermosamente de ella en uno de sus artículos reunidos después en la compilación "A pie por Chile".

Un caso más lírico y estético es el del puente del Salto del Perro, que puede conocerse en la zona precordillerana de Quilleco, sobre las aguas del río Duqueco en la Región del Biobío. Se trata de un lugar con un puente más bien rudimentario pero seguro, en un escenario bucólico en donde el perro adquiere una connotación poética para la leyenda que origina el nombre: aludiría a un salto de un misterioso can hasta las aguas del río mientras acompañaba en su fuga a un reo prófugo que llegó a la orilla acompañado del animal, creyendo que su carrera había finalizado allí en el borde, hasta que decidió imitar al valiente quiltro para escapar de sus captores, consiguiéndolo. Otros cuentan por allá que el nombre surgió porque uno de los constructores del puente tenía un pequeño perrito que se entretenía dando saltos a las frías aguas del mismo río.

Islas completas fueron llamadas con alguna alusión canina, como Mas Afuera o Isla de los Perros, hoy Alejandro Selkirk, en el Archipiélago de Juan Fernández, apodada así por la cantidad de canes salvajes que quedaron como catastrófica intervención humana a partir de 1675, cuando el almirante español Antonio de Veas desembarcó perros mastines en islas con la intención de que redujeran a las cabras que con frecuencia iban a cazar para comer los piratas que merodeaban por el Pacífico. Al final, fue cambiar un problema por otro.

En el Golfo de Ancud, en cambio, está el Islote de los Perros, también llamado Isla Olvidada o Isla de Las Perras, vecina la Isla Llancahué. Y en plena Patagonia Occidental, en el Lago General Carrera, está la gran Roca del Perro, que semeja a la cabeza de un can de orejas caídas, mirando hacia sus aguas.

En la Región de Magallanes, en el Archipiélago de la Reina Adelaida, está la Isla Pedro Montt con su Bahía del Perro. Y también en Magallanes, está la Isla Esfinge cerca de los canales Cutler y Molina, cuyo nombre se debe a que parece la representación de un perro echado sobre sus patas y con la cabeza levantada mirando hacia el Este. Esta isla está al centro del Golfo de Jaultegua y, como hemos dicho en la primera parte de estos artículos, en mapudungún se llamaba tegua o tregua a los perros, por lo que parece haber influido en la denominación local.

Niñas "de medio pelo" (según el autor) tomando mate y con lo que aparenta ser el respectivo quiltro a sus pies, en grabado publicado por Recaredo Santos Tornero en su “Chile Ilustrado” de 1872.

Un oficial de la Armada de Chile junto a su perro, en la Base "Arturo Prat" del Territorio Antártico, en fotografía de 1958 de Editorial Zig Zag. Los perros han sido una compañía no sólo necesaria, sino que además muy querida en la conquista de territorios extremos.

HERALDO POPULAR Y FOLKLÓRICO

Es por lo expuesto y por mucho más que nos queda, entonces, que el perro constituye un elemento tan presente en el colectivo nacional, consciente e inconscientemente, apareciendo con insistencia en el lenguaje, la toponimia y la etimología en nuestra vida diaria y doméstica: desde los "perritos" para colgar ropas hasta las cuñas para apretar hojas de impresión, como recalca Plath. Así se explica el mismo autor, además, que en la tradición oral chilena la figura del perro emerja con expresiones tan ingeniosas, como las siguientes que indica en su artículo "El perro en el folklore chileno" de revista en 1954:

"Noche de perros" (noche inclemente o dura)

"Atar los perros con longanizas" (dar grandes beneficios sin esfuerzos, trabajos ni sacrificios de ningún tipo)

"Ni en pelea de perros" (no conocerlo o rebajar el conocimiento de una persona)

"La vuelta del perro" (una vuelta larga y sin asunto)

"Lo tienen como perro de solterona" (el mimado)

"Perro de circo" (es el muy bien enseñado y obediente)

"Sólo para perros" (frase que se escribe en las paredes de ciertos rincones, en los que el transeúnte se aprovecha para orinar)

"Quiltras" o "aquiltradas" (para referirse a las prostitutas callejeras de poco refinamiento)

"Más agradecido que un quiltro" (contento del favor)

Ya había escrito antes Plath, en su "Grafismo animalista en el hablar del pueblo chileno" de 1941, algo que va ampliando y confirmando las muestras de la penetración conceptual de las alusiones al perro en el lenguaje que intima más profundamente con nuestro propio ser nacional:

"El andariego es ‘pata de perro’, el vagabundo es ‘mata perro’, el leal es ‘fiel como perro’. El que burla un pago hace ‘perro muerto’. ‘Cara de perro’ es un acuerdo entre jugadores que lo que se gana en comida se lo sirve solo, no le convida al perdedor. Cuando se vive mal, la ‘vida es perra’, tiene ‘mala pata’ o está ‘bien p’al gato’. El roto tiene gran cariño por el perro, y en sus largos viajes ha emigrado con su ‘quiltro’. ‘Patipelados’ –pata pelada, pie descalzo- hay que comparten su poca ración con su fiel compañero.

Se señala el apuro ‘a espeta perros’; se acusa al cansancio con ‘cansado como perro’. Si es tenaz, es ‘perro de presa’, y si se le desea despreciar, es ‘hijo de perra’. Cuando un niño salta de contento, es como un ‘quiltro en carretela’. El desordenado, el que deja las cosas en el suelo, le dicen que las guarda en el ‘ropero del perro’. Si es valiente, es ‘macho’, y si es testarudo, es ‘porfiado como macho’."

El perro es, así, un engrane cultural importante en la consonancia chilena, tanto en su cotización como ser viviente y virtual mascota, como en su signo más penetrante y hondo. Los apedreos en las poblaciones pobres al camión de la temida perrera municipal que otrora secuestraba los quiltros callejeros para darles muerte y cremarlos, son producto de ese mismo impulso esencial e intestino de nuestro pueblo, manifiesto más actualmente en indignados estudiantes universitarios haciendo campañas contra los exterminios de canes por envenenamiento dentro de los terrenos de la ex Escuela de Artes y Oficios de Santiago, actual USACH, donde irónicamente se los homenajea con un espacio llamado Patio de los Perros, hasta con estatuas incluidas, copias de modelos decorativos franceses. Hay algo que secretamente inclina al espíritu local no sólo a aborrecer el abuso contra el perro cual si fuera éste patrimonio propio y como si cada ciudadano fuese el amo putativo de todo quiltro y huacho, sino también a identificarse con el can y sus desdichas como una alegoría de la propia vida humana. El perro callejero o del camino se constituye como heredad de todos, con derecho a redención y a lustre. Como habitantes de esta larga carretera chilena que ya hemos descrito, desde el desierto hacia el polo, entonces, nosotros también somos los canes andariegos de nuestro propio hábitat: el perro es, acaso, nuestro emblema y animal heráldico no reconocido.

Tampoco habrá de sorprender, por lo tanto, la presencia que ocupa su estampa en el legendario y la creación folklórica nacional, que también resulta de un mestizaje base entre tradiciones hispánicas y las indígenas… Es decir, de nuestro propio quiltrismo. A su manera, una antigua cueca del folklore popular decía lo mismo sobre la identificación del roto con el perro, con el título "Después que fui roto niño": Después que fui roto niño

y por hombre respeta'o

me queda el puro ladri'o

como al perro descula'o.

Y otra por el estilo, titulada "Yo nunca he ofendi'o a nadie", insistía en la misma comparación como algo enaltecedor:

Yo nunca he ofendi'o a nadie

soy más humilde que un perro

y el que se meta conmigo

tiene que pelear a fierro.

Abundan los perros picantes chilenos con nombres como Fido, Firulai, Pepa, Cholo, Bobi y Cachupín, popularizado este último en los chistes veloces del humorista Álvaro Salas. Los más finos también tienden a nombres con algo de respaldo implícito: Leslie, Aline, Urano, Hans, Bagual, Halcón, recordamos. Y como decía Plath, otros nombres (quizás la inmensa mayoría) lindan en la auténtica extravagancia nominativa, de los que hemos conocido algunos tales como Atari, Cabezota, Califa, Calígula, Canela, Chulo, Chucknorris, Copérnico, Gavilán, Halcón, Huesito, Juanito, Kilimanyaro, Lanudo, Lukas, Manchitas, Mascalauchas, Nerón, Pintas, Pucky, Pulguitas, Pipeño, Rambo, Rasqueli, Rocky, Rucia, Shakespeare, Trauco, etc. Los llamamos por nombres extraños pero vinculados de alguna manera con la identidad del propio animal así bautizado, de la misma forma en que nos tratamos coloquialmente con apodos entre nosotros mismos, reafirmando algún paralelismo connatural.

Plath también advirtió este descrito "pacto" entre chilenos y perros; rotos y quiltros. Pero notó su fragilidad y sus puntos débiles, al señalar la comentada falta de regulaciones y responsabilidades. Una convención espiritual única, pese a todo, que describe en términos magistrales al hacernos ver la penetración innegable del perro en la cultura chilena en su artículo "El perro y el pueblo chileno":

"El hombre del pueblo está animado por un amor entrañable a los perros.

Viajeros cultos y escritores se han sorprendido de la vida libre, callejera, que vive el perro en Chile y el innegable cariño que el pueblo le profesa. Y este afecto lo han querido hacer derivar del indio araucano, que tenía y tiene especial predilección por los quiltros; otros lo ven como una necesidad determinada por el medio físico, geográfico: la salvaje aspereza de las montañas, lo solitario del océano, la crueldad del desierto, harían que el hombre recurriera al perro como a un compañero; y no han faltado los que creen que el minero necesita, en su silencio y en su soledad, de la compañía del perro; que el baquiano lo tiene como guía; el ovejero y el vaquero, como ayudante. Y habría también el aspecto o esa condición que posee el pueblo para sentir a los que sufren en su mismo mundo, en su mismo universo, ya sean hombres o animales, especialmente perros.

Parecería que hubiera una consubstanciación entre el hombre y el perro que soporta los más estrafalarios nombres, con los cuales se puede formar una curiosa y divertida lista".

A falta de peluches, los perros fueron la compañía de los niños en los conventillos antiguos y en los villorrios. Niños y perros aún se confunden aún en el campo: participan de los mismos juegos, las mismas excursiones y las mismas caminatas interminables al colegio. En la zona de Parral, las abuelitas tejían collares con pelos de perro choco o crespo para colocarlo en el cuello de niños a los que le estén saliendo los dientes para que no se enfermen, de acuerdo a lo que reporta Vicuña Cifuentes. El mismo autor dice algo de un juego que todavía existía en tiempos relativamente recientes: una antigua tradición infantil según la cual se podía fastidiar a un perro evitando que defeque y poniéndolo estítico mientras trataba de evacuar, cruzando los dedos meñiques de la mano entre dos personas y tirándolos en el momento cada uno hacia su lado, mientras se pronuncia "¡Tate, tate!". Y alguna vez, también fue popular entre los chiquillos el refrán que recuerda Plath en "Folklore chileno!:

Calabaza, calabaza

Cada perro para su casa

Pero otras veces, como hemos visto, los perros también fueron víctimas más de las crueldades que de la mera diablura rapaz. Desde tiempos de la Colonia y como también ha sucedido en otras tierras, a estos chiquillos equivalentes a los pelusas de hoy les llamaban los mataperros, término que llegó a tener notoriedad acá y por largo tiempo más en los años de la República. Aunque vimos que así eran denominados también los vagabundos, el nombre se extendía a los cabros chicos criollos que se tiraban piedras en el río Mapocho en los primeros años del siglo XIX. La familia de especies perrunas según el "Bestiario del Reyno de Chile" de Lukas, publicado en 1972. Aparecen el Perro, el Gallo Aperrado y el Gallo-Pateperro. Con estas caricaturas, Lukas nos advirtió de la existencia de una cultura "canina" en parte de nuestra propia chilenidad.

"Perro rojo", cerámica de Talagante en el Museo Histórico Nacional. Figura rotulada sólo como "cerámica moldeada y policromada" del siglo XX, de autor anónimo.

EL CHILENO ES LO QUE LADRA: IDENTIDAD Y ANALOGÍAS

Resulta interesante que el cronista Diego de Rosales también le reconocía tempranamente una característica especial a estos perros chilenos, casi elogiosa, a los que describe de la siguiente manera en su "Historia General de el Reyno de Chile Flandes Indiano" de principios del siglo XVII:

"Los perros de Chile participan del clima la valentía y braveza de los indios, y así los llevan al Perú por de mucha estima y salen muy valientes y feroces. Perdigueros hay muchos, y galgos muy diestros en la caza, particularmente de guanacos y avestruces, que con maña les saben hurtar la vuelta, y entre los puelches es una paga para comprar una mujer un perro de estos cazadores o perdigueros, porque las perdices de esta tierra no vuelan por lo alto, como las de Europa, sino que de la tierra se levantan y dan un vuelo y van a caer a la tierra, y luego al segundo vuelo vuelven a caer y no pueden volar más y las cogen los perros, que las van siguiendo como van volando, y en cayendo las cogen y sacan por el olor, aunque más se escondan entre las matas. En la Mancha las cazan del mismo modo en tiempo de calor, con lo ardiente del sol, pues sin eso burlan más".

Sin embargo, uno de los primeros cronistas y estudiosos que advirtieron esta estrecha relación entre los chilenos y sus perros, particularmente en la actividad del arreo de ganado (que no es menos dura que la minería o la pesca a las que nos hemos referido ya), parece haber sido Claudio Gay, quien escribió hacia 1860 en "Historia física y política de Chile. Agricultura", refiriéndose al sacrificado trabajo de los vaqueros criollos en la entonces joven República:

"Así pasan el día entero en caminatas, no volviendo a veces a su casa sino dos o tres días después y aun en más ocasiones, y no desmontándose sino para hacer sus comidas siempre muy modestas y compuestas las más de las veces de un panecillo y un pedazo de queso, en otras de harina tostada solamente y muy rara vez de un poco de charqui. La cantidad de estos víveres es por lo general harto reducida para obligarle a dejar en ayunas a los tres, cuatro y hasta diez perros compañeros inseparables de sus excursiones, y que a pesar de su vida de privación y miseria le tienen siempre un sincero apego. Es verdaderamente curioso y digno de toda compasión ver a estos fieles animales en una flacura extrema no alimentándose a veces sino con las inmundicias de los animales muertos que encuentran en el camino o con excrementos humanos, y con todo siempre atentos a las órdenes de su amo, buscando en sus gestos, en sus miradas una señal cualquiera para adelantarse a su mandato. Su utilidad, sin embargo, es digna de mejor suerte, señalándose sobre todo en los lugares cubiertos de espesos matorrales, que recorren en todos sentidos para detener a los bueyes y obligarles a salir. Su valor y arrojo no son menores cuando necesita velar por los rebaños, ahuyentar el zorro, y aun el león del país a los que llegan a vencer a pesar de las heridas, muy peligrosas a veces, que reciben en el combate. Para estos últimos servicios los chilenos han desarrollado entre ellos diversos instintos que conservan perfectamente en la raza y que forman los perros leoneros, zorreros, etc." .

A pesar de las observaciones del científico francés, al extranjero en general y al hombre de otras tierras o de otras costumbres, no siempre le ha agradado este vínculo entre chilenos y perros, hiriendo su más esencial sentido gestor de miramientos. Si para algunos de ellos resulta una escena pintoresca e insólita ver quiltros caminando como personas por las calles y comprobar la verdadera ganadería informal perruna que algunos campesinos o ancianos solitarios mantienen, para otros esto ha sido un espectáculo chocante y reñido con todo concepto de la civilización.

Edward Poeppig, por ejemplo, miraba con asco tanta cercanía de los chilenos con sus perros y le adjudica a tan inexplicable sociedad la presencia de las pulgas en las zonas habitadas de entonces: "Contribuyen a ella la mala costumbre de los chilenos de rodearse siempre con verdaderos rebaños de perros inútiles", escribía al respecto, arrugando la nariz en "Un testigo de la alborada de Chile (1826-1828)".

Somos, pues, los habitantes de un país perruno, con tradiciones, mitos y cultura exponiendo rastros caninos; crónicas del camino chileno y sus guardianes o escoltas. Unos perros serán más finos que otros y también lucirán sus abolengos, pero el quiltro sigue siendo, indiscutiblemente, nuestra representación más fiel del mestizaje en este sendero histórico, equivalente al roto en la realidad humana nacional, como hemos visto y seguiremos viendo. Y donde quiera que estén quiltros y rotos, ambos marcharon juntos, porque son parte de un mismo origen y convocados a un mismo destino: en el campo, en la carpa de circo, en la calle, en la taberna o en el teatro de la guerra. Durante la Guerra del Pacífico, pues, abundaron los quiltros acompañando regimientos del Ejército o a bordo de las naves de la Escuadra Chilena, escenas que se repetirán en la Guerra Civil. A veces, había un perro principal que recibía el nombre de la unidad militar que lo había adoptado. Manuel Jofré, en su artículo "Un pueblo generoso" de revista "En Viaje" en 1962, también fue capaz de ver y difundir este contrato de íntima integración que suele tener el perro con las familias modestas del pueblo chileno donde es adoptado, describiéndolo de forma no menos poética que otros autores contemporáneos suyos:

"…no falla en el familiar el clásico perro, ‘el quiltro’, compañero inseparable de alegrías y sinsabores de nuestro pueblo, meneando siempre su rabo en medio del enjambre de chiquillos. El perro parece asimilarse a la sicología del hogar y cuando ve que hay poco, con cara melancólica nada pide, pero cuando hay felicidad no disimula su contentamiento moviéndose de un lado para otro".

La chilenidad del roto se refleja también en ese quiltro, entonces, aunque algunos se empeñen en querer demostrar que todas estas relaciones resultan sólo de construcciones artificiosas de identidad: ambos surgen de una cruza base más un montón de experimentos y nuevas mezclas en el camino. Varias adiciones, quizás, le suben el pelo en el trayecto, pero de todos modos continúan dando sus pisadas en una permanente y perpetua orfandad. Ninguno de los dos es un bonito resultado final, pero caen bien y se hacen su fama: ríen con la misma energía que ladran, pues pueden ser tan simpáticos como bravos; tan flojos como trabajadores según la motivación de la demanda, y sus historias se han escrito con la tinta sempiterna del dolor y del esfuerzo, de las privaciones y de los sacrificios.

El roto y el quiltro, además, son versátiles y sobrevivientes, funcionan igual de bien en la pacífica carreta de las procesiones de Cuasimodo como en el batallón militar marchando al combate; viven los placeres mundanos y buscan el cielo, dependiendo de cuándo sea necesario lo uno o lo otro. Los chilenos de trabajo duro y formados en el ambiente más rudo de la existencia, han sabido consagrarle su altar de vida al fiel can que los secunda en toda aventura. En las tradiciones de los mineros del carbón de Lota, todos rotos de pura cepa, los perros han sido considerados siempre los más leales compañeros de jornadas y tenían ganado un trato especial, como anota Plath en "El folklore del carbón":

"Algunos perros solían, también, acompañar diariamente a sus amos al interior. Se echaban cerca de sus ropas y ahuyentaban a ratones y a los extraños que pudieran acercarse".

Su función no era sólo de resguardo terrenal, sin embargo: agrega el autor que estas mascotas también espantaban a los malos espíritus y fantasmas de las minas, que eran muy temidos por los trabajadores. Como intermediarios, pues, los perros "ven" presencias que los humanos no pueden, incrementando con ello la fortuna de quienes asumen tan peligrosas faenas donde sólo la superstición puede dar calma y serenidad a los espíritus. Los pescadores también han dispuesto desde hace siglos de su leal compañía, arriba y abajo de los botes. Por eso los muelles chilenos suelen estar llenos de perros, a veces disputando con los grandes pelícanos las tripas y las cabezas de los pescados.

El chileno pobre, el hombre de pueblo idealizado en nuestra comprensión compuesta y representado en personajes de historietas como "Perejil"de Lugoze, "Condorito" de Pepo o "Juan Verdejo" de Coke, sirve para maestro chasquilla, peón o guardia, de la misma forma que el perro huacho adoptado en el campo, en la plaza o en la carretera a ninguna parte, sirve de cazador, pastor de ganado o vigilante. Y si se degradan al fondo de su existencia, cuando la decadencia los supera, tanto el roto como el quiltro pueden volverse juntos mendigos, pordioseros. No es de extrañar que muchos indigentes chilenos, presas de su respectivo cortocircuito mental con la sociedad imperante y con la civilidad, se refugien en la vida callejera acompañados con jaurías de sus fieles perros, que cuidan como verdaderos hijos compartiendo sus miserias, bocados y el calor del contacto durante las noches. Hace algunos años, todavía había famosos ancianos vagabundos y barbudos con esta práctica de vivir entre perros y cuidarlos al punto de tenerlos arropados en el frío, como uno del paradero 14 de Avenida Vicuña Mackenna y otro del sector Argomedo con Carmen en Santiago Centro. Peor aún ha sido cuando ambos, hombre y perro, pueden llegar a tocar fondo como bandidos y cuatreros, también actuando en sociedad, como una pandilla armada de corvos y colmillos.

Los dos son símbolos en extinción, por cierto, que empiezan a ser aplastados por la transculturización y el pauperismo social que cala en nuestra modernidad: mientras los espacios que antes pertenecían a los rotos comienzan a ser ocupados ahora por gandules y gañanes de frustración caribeña, los quiltros están cada vez más en las calles y menos en las casas, donde la compensación de inferioridades humanas tiende a preferir con exhibicionismo y ostentación razas de perros agresivas, intimidantes y catalogadas como peligrosas. Evidentemente, se trata de un espejo del tiempo que nos toca: los referentes del roto y del quiltro se diluyen y se esfuman con el propio sentimiento de chilenidad, quizás demasiado frágil y artificial como para enfrentar la marejada globalista.

![]()

Oficiales en la cubierta de la cañonera "Magallanes" tras haber llegado a Antofagasta luego del combate de Chipana, en 1879, con al menos dos quiltros acompañando fielmente a la tripulación y considerándoseles como parte de la misma. En la escena aparece el propio Capitán de fragata Juan José Latorre, el cuarto de los sentados en la base del cañón (de derecha a izquierda).

Niños muy pobres acompañados por su leal quiltro flaco, en imagen publicada para el trabajo “Niños de Chile” de Cecilia Urrutia, por la Editorial Quimantú en 1972. POLICÍAS DE CUATRO PATAS

La tendencia del siglo XX pareciera que continuó con la incorporación de perros de pedigrí a la familia canina nacional, también entre organismos uniformados y de policía civil. Cosas nuevas comenzaron a ocurrir en esta etapa de la historia perruna chilena.

Los llamados perros policiales siempre han formado parte de las instituciones encargadas del orden y la seguridad en Chile, probablemente desde tiempos coloniales, pero la connotación "policial" en los canes, como sabuesos, es más bien algo de los últimos cien años. La Brigada de la Policía Civil, antecedente de la Policía de Investigaciones fundada en 1933, comenzó a utilizad un perro pastor llamado Fritz en 1915, can que pasó a ser el primer perro policía de Chile, en la dotación de la ciudad de Valdivia.

Aunque los perros comenzaron a ser empleados reglamentariamente por la institución hacia 1947, durante el año 1954 se fundó en la Escuela de Carabineros de Chile la Sección de Perros Policiales que, a principios del año 1956, pasó a ser el Curso de Adiestramiento Canino. El departamento permaneció por dos años más al mando del Capitán Mario Fuentes García y, para la formación educativa de los canes, se dispuso de la asesoría del experto alemán Carlos Fisher Voight, quien era además juez internacional de razas, por lo que su aporte a la cultura canil en Chile puede ser importantísima, sumado a los progresos en instrucción y veterinaria que esta sección policial tributó a nuestra tradición perruna .

El jurista Emilio Maldonado Ferrada escribía en 1963, en su estudio "Algunos aspectos de la función policial frente a la legítima defensa" de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, refiriéndose a los perros de la Sección de Adiestramiento:

"Estos animales, convenientemente adiestrados, son un valioso auxiliar del Carabinero en el ejercicio de su función policial. En su corta trayectoria han tenido hechos destacados en la represión de la delincuencia y varios ejemplares han caído ultimados por el hampa. Jurídicamente, el perro es una cosa corporal, mueble, semoviente. Pero, dado que este animal puede ser dirigido con relativa precisión contra un objetivo determinado, viene a resultar que para el Carabinero es un arma ofensiva o defensiva, según el signo que sé le represente. En tales casos resulta ser el propio policía el sujeto de ataque o de defensa".

En 1966, se creó el Grupo de Adiestramiento de Perros Policiales, que estaría especialmente encargado de ejecutar los cursos. Las presentaciones de sus perros al servicio de la institución policial eran de gran atracción para el público y especialmente para los niños, más acostumbrados a los poco elegantes quiltros domésticos, menos disciplinados, de menor envergadura y con el glamour de una mosca. El buen entrenamiento permitía que los chicuelos se acercaran a acariciarlos y que éstos respondieran mansamente, dándoles alguna ancha pata como saludo, educación y docilidad que no fue óbice para que reaccionaran con reconocida y programada ferocidad contra los delincuentes y los enemigos de la fuerza pública, como se comentaba en el artículo editorial "El perro, amigo de ayer, de hoy y de siempre" de la revista "En Viaje", en febrero de 1964. Todavía a principios de los años setenta se hacían estos pasacalles y grandes presentaciones públicas con los canes de la institución, en ocasiones por la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda.

Sin embargo, en la vida rural la situación era bastante menos pintoresca y tierna. Tanto carabineros como otros grupos de acción policial que operaron hasta mediados del siglo y aun un poco más allá, los perros pastores alemanes fueron famosos por responder con violencia a la violencia, ayudando a destruir a pandillas de bandoleros, cuatreros y abigeos que plagaban los campos desde hacía larga data. También resultaron fundamentales para la vigilancia y la prevención de los delitos amparados por la vida en parajes lejos de la civilización y del imperio de las leyes. El crecimiento del flagelo de la droga y sus tráficos ilegales por el país dio mucho más empleo a estos canes y otros nuevos que comenzarían a incorporarse.

Desgraciadamente, esta experiencia y las capacidades intimidantes propias de los perros policiales han sido usados en más de una ocasión contra la sociedad civil y los inocentes, especialmente cuando se trata de huelgas o movilizaciones políticas. Ya conocieron de sus ferocidades los campamentos paralizados de los mineros del cobre durante los días de la Unidad Popular (además, la dotación había crecido en 1971 debido a donaciones), provocando protestas en el Congreso Nacional, y después probarían esas temibles fauces muchos más compatriotas durante los días de rigor militar que sobrevendrían al Golpe Militar de 1973, cuando la orden era disolver todas las manifestaciones. Como decía Maldonado Ferrada en sus líneas, pues, es el hombre el que convierte al perro en un arma y no al revés.

Con el tiempo, tras esas primeras generaciones de perros pastores alemanes que algunos suponen popularizados por los inmigrantes germanos que llegaron al Sur de Chile, la raza comenzó a quedar ocupada exclusivamente para las descritas funciones de seguridad y orden, en lo que se refiere a control de muchedumbres y disuasión de potenciales actos de violencia (calles, estadios, espectáculos, etc.), pues su temple y carácter era el apropiado a estas labores. Esto se hizo claro especialmente en los servicios de tales perros en el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) a partir de su creación den 1979, razón por la que muchos lo señalan todavía como otro resabio dictatorial, aunque es verdad que asumieron funciones que ya estaban en la competencia y práctica de la institución de Carabineros de Chile desde mucho antes, sólo formalizándose en un grupo especial a partir de entonces. En algunas imágenes antiguas, además, ya se ven lo que aparentan ser perros de raza doberman o parecida para estas funciones y salidos de la misma unidad de adiestramiento.

Conforme iban creciendo las funciones y los desafíos institucionales, nuevas razas irían siendo incorporadas al programa de adiestramiento para labores policiales, valiéndose de las características inherentes a ellas. Los perros de rastreo de personas, búsquedas de cuerpos y detección de explosivos o drogas en Chile han pasado a ser fundamentalmente los labradores, conocidos por su docilidad y mansedumbre. La raza golden retriever, en cambio, si bien destaca también por su olfato extraordinario para combatir el narcotráfico, ha sido utilizada con buenos resultados en labores sociales de asistencia a niños con discapacidades cognitivas o motrices. Finalmente, los pastores belga melinois fueron incorporados por su gran fuerza y estructura muscular, para destinarlos a labores de rescate, salvamento y búsqueda de personas.

En la Policía de Investigaciones de Chile, en tanto, si bien vimos que su antecedente de uso de canes se remonta a 1915, la principal función de los perros ha sido la de luchar contra el tráfico de sustancias ilícitas, especialmente desde 1991 cuando, dentro de la Unidad Antinarcóticos, se crea la Brigada de Adiestramiento Canino con la misión de formar guías caninos y perros detectores, estos últimos enseñados en la Sección Adiestramiento de Perros para especializarlos en búsqueda de droga como de cadáveres, y desde hace pocos años educados todos con ambas aptitudes a través del Sistema de Detección Combinado. Corresponden especialmente a labradores, aunque se han visto de otras razas muy distintas participando del servicio.

![]()

Los primeros perros adiestrados de Carabineros fueron atracción para los niños pequeños, especialmente en aquellos años en que era una curiosidad ver canes con semejante grado de obediencia y sumisión a las órdenes. Imagen publicada por la revista “En Viaje” N° 364 de febrero de 1964.

Astuto perro policial respondiendo al saludo de un funcionario de Carabineros de Chile, en fotografía publicada por la revista “En Viaje” N° 343 de mayo de 1962.

PERSONAJES PERRUNOS EN LA CULTURA POPULAR

La cultura popular en Chile está llena no sólo de influencias perrunas reales, sino también de perros ficticios que han aparecido en innumerables cuentos, novelas, canciones, animaciones e historietas. Entre ellos, tempranamente alcanzó la fama el casi impronunciable nombre del perro Dudelsackpfeifergesselle, la mascota de Von Pilsener de Ramón Subercaseaux, acaso el primer personaje del comic chileno, aunque a su perro le es presumible la raza salchicha. Hay varias otras historias caninas de gran celebridad en su época, como "Cuatro Remos" de Barros Grez, cuyo relato estaría basándose en hechos reales aunque claramente sazonado con imaginación narrativa. Héroe, bombero y empleado, este perro llegó a ser enormemente popular en la sociedad porteña durante la segunda mitad del siglo XIX y, gracias a su salto a los libros, buena parte de la siguiente centuria. Se suman a esta generación de perros literarios el de la obra titulada "Memorias de un perro escritas por su propia pata", de Juan Rafael Allende, quien presentaba así a su personaje en 1893:

"Soy humilde, y como tal, no niego a mis progenitores. Soy hijo de una gran perra y de un perro no muy grande.

Soy perro de presa, pero no de presos.

Nací en casa noble, y los primeros días de mi infancia los pasé entre chiquillos que me hacían sufrir las penas de San Clemente.

Uno me cogía con las patas para arriba y la cabeza para abajo, exponiéndome a una congestión cerebral; otro, por ponerme corbata, casi me estrangulaba; éste me aportillaba las orejas con tijeras para ponerme dormilonas; aquel me ataba a un calabazo en la cola y me echaba a correr por patios y habitaciones".

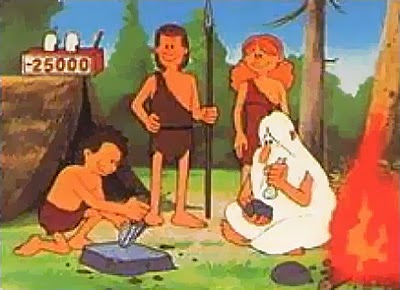

También tenemos las aventuras de "El quiltro Chuflay" del cuento de Edwards Bello, ambientado en las salitreras. En el polo más dramático y trágico, Carlos Droguett inventa la historia de Bobi, un infortunado niño nacido con patas de perro. Y Renzo Pecchenino, alias Lukas, devuelve el perro al humor y lo mezcla con los rasgos humanos de sus caricaturas del "Bestiario del Reyno de Chile", donde se lo representa en las alegorías tan chilenas como el Gallo Aperrado y el Gallo-Pateperro. No es un dato menor ni tan ajeno, además, que se haya atribuido públicamente a un chileno, el dibujante Álvaro Arce, parte de la creación del famoso perro gran danés animado de la célebre productora Hanna-Barbera llamado Scooby Doo, que acompañaba a sus amos adolescentes resolviendo casos de terror y fantasmas en la conocida serie infantil con su nombre estrenada en 1969. En abril de 2011, Arce fue uno de los invitados de honor y homenajeado en la primera gran convención chilena de amantes del cómic en la Estación Mapocho, por su participación en "Scooby Doo" y otras series de la compañía como los famosos "Picapiedras" y sus émulos futuristas "Los Supersónicos".

Volviendo a suelo chileno, tenemos varios casos y mucho más directos de creación de personajes perrunos contemporáneos: un clásico nacional fue, por ejemplo, Tevito, el perro chinchinero y de anteojos que bailaba el tema "Charagua" de Víctor Jara, en interpretación musical del grupo Inti Illimani. El alguna vez emblemático dibujo animado de la televisión, había sido creado por Carlos González en 1969 (un año antes de saltar a la televisión), a partir de un quiltro real que adoptó y llevó hasta su Escuela de Bellas Artes. El perrito que marcó la memoria de aquella generación bailaba en las cortinas de continuidad de la estación de Televisión Nacional de Chile (TVN), hasta 1973, cuando terminó siendo una de las primeras víctimas del día 11 de septiembre. Se lo restituyó en los espacios de continuidad de TVN brevemente al retornar la democracia en 1990, y de hecho fue lo primero que puso en pantalla la nueva administración en el día del cambio de mando, cuando ocuparon las instalaciones de la estación televisiva. Empero, su época ya había pasado, y el quiltro chinchinero original volvió al baúl de los recuerdos de la televisión chilena, regresando sólo ocasionalmente con algunas secciones y programas, pero ya en una versión 2.0. En plena vigencia y a pesar de todo, sigue en cambio Washington, el perro que el dibujante René Ríos Boettiguer, alias Pepo, le confió a su famoso personaje de caricaturas Condorito. Si bien comenzó su vida de historieta apareciendo a veces como un quiltro peludo, su aspecto físico se normalizó en lo que parece ser un ejemplar del llamado terrier chileno o más vulgarmente llamado quilterrier, del que hablaremos más abajo y que sólo ha sido reconocido como raza en tiempos recientes. El propio Pepo solía poner en viñetas con mascoterías de Pelotillehue de la revista, un cartel de antología: "Se venden quiltros finos", como anticipando que un quiltro iba a ser tomado, después, por raza fina. Washington corresponde, en nuestra cultura local, casi a lo que Pluto sería para la señalada tradición Disney. En estos días nuestros, la propensión nacional sigue señalando a la estrella del perro en nuestra constelación cultural: tenemos al famoso perro Spike de los comerciales de la compañía abastecedora de gas, con una evidente intención de establecer analogías con la imagen del roto chileno (y que se volviera tan popular, que hasta fue a parar un retrato suyo dentro de la Cápsula Bicentenario sepultada en la Plaza de Armas); o el experimento fílmico de artes marciales chilenas titulado muy concisamente como "Kiltro", del año 2006, que vuelve a asociar a un personaje humano con un símbolo perruno; y además, el concurso fotográfico "Quiltro del Bicentenario", celebrado a inicios de 2010 con tantos aplausos de sus entusiastas como pertinentes críticas de parte de sus detractores, que enrostraban a las autoridades que el certamen no considerara ninguna facilitación o ayuda para resolver el problema de esos mismos pobres quiltros plasmados en las imágenes competidoras y que con frecuencia seguían siendo objeto de persecuciones y eliminaciones masivas por reyezuelos de la democracia.

En todos los casos, por singular coincidencia y por razones que han quedado en parte explicadas en este trabajo, los perros o sus alusiones pasan a ser representación de sus propios dueños: de nosotros los chilenos, a fin de cuentas.

Un viejo perro escribiendo de sus propias aventuras, según dibujo publicado en el libro “Memorias de un perro escritas por su propia pata”, de Juan Rafael Allende, en 1893.

En sus primeras apariciones, el perro Washington de “Condorito”, creado por Pepo, no siempre era en la versión del can parecido al terrier chileno, sino más bien a algún quiltro peludo y corriente de las calles y plazas chilenas, como se observa en estas viñetas pertenecientes a la primera revista propia de “Condorito”, lanzada en 1955 por la editorial Zig-Zag.

LOS ALCANCES DE LA POESÍA CANINA Y ALGUNAS CANCIONES

El elogio de los perros no ha sido sólo campo de literatos y caricaturistas, sino también de bates y versistas nacionales. Sucede que los poetas se llevan bien con los perros, por alguna insondable razón. Tal vez hay algo íntimo, instintivo y simbólico, cumpliendo con el capricho místico del perro como emblema espiritual. De este modo, no han sido pocos los perros saludados o despedidos con poemas, coplas y canciones, existiendo por esto bellas odas y versos con dedicatoria de grandes referentes del habla hispana, como el mexicano Manuel José Othón, el ecuatoriano Henry Kronfle, y los españoles Miguel de Unamuno, Rafael Alberti y Manuel Benítez Carrasco. La prolífica Argentina regaló al mundo el célebre tema de aroma tanguero "Callejero", de Alberto Cortez, la "Milonga para mi perro" de Horacio Guarany y "Con mi perro" de Aníbal Troilo y José María Contursi, entre otras piezas.

Uno de los más emotivos y dramáticos poemas escritos en Chile para las almas caninas, es el del trágico Carlos Pezoa Véliz titulado "El perro vagabundo", de principios del siglo XX pero publicado de manera póstuma: Flaco, lanudo y sucio. Con febriles

ansias roe y escarba la basura;

a pesar de sus años juveniles,

despide cierto olor a sepultura.

Cruza siguiendo interminables viajes

los paseos, las plazas y las ferias;

cruza como una sombra los parajes,

recitando un poema de miserias.

Es una larga historia de perezas,

días sin pan y noches sin guarida.

Hay aglomeraciones de tristezas

en sus ojos vidriosos y sin vida.

Y otra visión al pobre no se ofrece

que la que suelen ver sus ojos zarcos;

la estrella compasiva que aparece

en la luz miserable de los charcos.

Cuando a roer mendrugos corrompidos

asoma su miseria, por las casas,

escapa con sus lúgubres aullidos

entre una doble fila de amenazas.

Allá va. Lleva encima algo de abyecto.

Le persigue de insectos un enjambre,

y va su pobre y repugnante aspecto

cantando triste la canción del hambre.

Es frase de dolor. Es una queja

lanzada ha tiempo, pero ya perdida;

es un día de otoño que se aleja

entre la primavera de la vida.

Lleva en su mal la pesadez del plomo.

Nunca la caridad le fue propicia;

no ha sentido jamás sobre su lomo

la suave sensación de una caricia.

Mustio y cansado, sin saber su anhelo,

suele cortar el impensado viaje

y huir despavorido cuando al suelo

caen las hojas secas del ramaje.

Cerca de los lugares donde hay fiestas

suele robar un hueso a otros lebreles,

y gruñir sordamente una protesta

cuando pasa un bull-dog con cascabeles.

En las calles que cruza a paso lento,

buscan sus ojos sin fulgor ni brillo

el rastro de un mendigo macilento

a quien piensa servir de lazarillo.

El escritor y periodista Ernesto Montenegro, por su parte, publicó en la "Revista de artes y letras" de mayo de 1918, esta elocuente pero sensible elegía, llamada simplemente "A mi perro" y que evoca a sensaciones dolorosas de desconsuelo y resignaciones casi de niño, por la pérdida de su regalón:

Que en nada sobrevives clama el Cura

(su alma sí es muerta). Pero yo que he visto

en mi niñez tu grave compostura

de siervo prosternado frente al Cristo;

Yo que aún el eco siento del llamado

tuyo, al romper las albas del estío,

jamás creeré que al Odio encadenado

vayas a sepultarte en lo sombrío.

Jamás creeré que en tu pupila bruna

muera el destello fraternal y amigo:

que hasta el antro plutónico la Luna

va cada noche a dialogar contigo.

Y te halla rastreando los senderos

por el amo de ayer.- Yo sólo pido

que al trasponer del mundo los linderos

este ruego me sea concedido:

Que en el país del gélido reposo,

ya indiferente a todo humano mal

retozando, tu espectro clamoroso

venga a lamer mi mano fantasmal.

Nuestro Premio Nobel, Pablo Neruda, también amante de los canes -especialmente durante su último período de vida en Isla Negra-, no podía excluirse y produjo uno de los más recordados y aplaudidos poemas chilenos de despedida para alguna mascota, titulado "Un perro ha muerto", que en emotividad supera por mucho a su "Oda al perro". Dicen sus admiradores que el perro muerto era el mestizo Calbuco, compañero de su también querida Cutaca:

Mi perro ha muerto.

Lo enterré en el jardín

junto a una vieja máquina oxidada.

Allí, no más abajo,

ni más arriba,

se juntará conmigo alguna vez.

Ahora él ya se fue con su pelaje,

su mala educación, su nariz iría.

Y yo, materialista que no cree

en el celeste cielo prometido

para ningún humano,

para este perro o para todo perro

creo en el cielo, sí, creo en un cielo

donde yo no entraré, pero él me espera

ondulando su cola de abanico

para que yo al llegar tenga amistades.

Ay no diré la tristeza en la tierra

de no tenerlo más por compañero,

que para mí jamás fue un servidor.

Tuvo hacia mí la amistad de un erizo

que conservaba su soberanía,

la amistad de una estrella independiente

sin más intimidad que la precisa,

sin exageraciones:

no se trepaba sobre mi vestuario

llenándome de pelos o de sarna,

no se frotaba contra mi rodilla

como otros perros obsesos sexuales.

No, mi perro me miraba

dándome la atención que necesito,

la atención necesaria

para hacer comprender a un vanidoso

que siendo perro él,

con esos ojos, más puros que los míos,

perdía el tiempo, pero me miraba

con la mirada que me reservó

toda su dulce, su peluda vida,

su silenciosa vida,

cerca de mí, sin molestarme nunca,

y sin pedirme nada.

Ay, cuántas veces quise tener cola

andando junto a él por las orillas

del mar, en el invierno de Isla Negra,

en la gran soledad: arriba el aire

traspasado de pájaros glaciales,

y mi perro brincando, hirsuto, lleno

de voltaje marino en movimiento:

mi perro vagabundo y olfatorio

enarbolando su cola dorada

frente a frente al Océano y su espuma.

Alegre, alegre, alegre

como los perros saben ser felices,

sin nada más, con el absolutismo

de la naturaleza descarada.

No hay adiós a mi perro que se ha muerto.

Y no hay ni hubo mentira entre nosotros.

Ya se fue y lo enterré, y eso era todo.

Otro de los autores nacionales que han agradecido el vínculo íntimo entre el chileno y el perro en el alma nacional fue Miguel Serrano, quien aseguraba que el can es un grado entre los estadios del opus alchimicum: en inglés, su nombre es Dog, que es el inverso de God, es decir, un Dios... Curiosamente, hay in juego de palabras muy parecido y alusivo a este concepto en la letra del una de las canciones más profundas y curiosas del grupo metal progresivo canadiense Voivod, titulada "Tribal convictions". El poeta, escritor y ex diplomático también opinaba que el quiltro chileno es una especie de analogía animal del roto similar a la que hemos descrito más arriba, y explicaba por eso que nuestra cultura se lo lleva tan bien con el perro. Quiltro y roto son simpáticos y "multiusos", versátiles en todo lo que se proponen y "sirven para todo", por lo mismo: campesinos, arrieros, cargadores, payasos, cuidadores, soldados, marineros, carretoneros y mineros. Donde quiera que hubo rotos -recalcaba-, hubo quiltros, en mutua y leal compañía. Una primera experiencia relativa a su entendimiento con los canes y contada por el autor en sus libros, aparece en "Quién llama en los hielos", sobre su viaje de 1947 a la Antártica. Dice allí que, un día de aquellos, el comandante de aviación que estaba en la base dio un tiro de escopeta al aire, a consecuencia de cuyo estruendo se armó un gran alboroto y uno de los perros del campamento que pertenecía a un capitán, salió corriendo aterrado, desapareciendo entre la espesura congelada y no regresando jamás, a pesar de las esperanzas de todos por recuperarlo. Serrano salió a buscar al animal en algún momento, sin éxito, en una experiencia antártica que acabaría teniendo ribetes místicos y hondamente reflexivos para el autor. "Esta noche mi alma te recuerda y te envidia -le escribió-. Sé que no podré olvidarte, que te llevaré en la memoria. Cuando en la isla gris mi mano se extendió para acariciar tu cabeza ensortijada, era tan sabia como esos pájaros oscuros que adivinan el destino. Mi mano ascendió a tu cabeza como en homenaje a un rey que está más alto. Cumplíanse los últimos momentos de tu forma, de tu símbolo hermético. ¿De dónde viniste? ¿Tuviste infancia? ¿Por qué te eligieron esos dioses blancos? ¿Acaso porque no tenías 'inteligencia' ni 'razón'? ¿Por qué me rechazaron? ¿Acaso por tenerlas? Allá, en los extraños oasis, reposarás... Necesitaban un perro, y te llevaron. Serás emblema y símbolo, como cuando el león era tu hermano en el Paraíso".

Curiosamente, el único premio literario que recibió este escritor de la prodigiosa generación del ‘38 en toda su vida (negación de seguro provocada por sus controvertidas y polémicas ideas políticas), fue un Diploma de Honor extendido por la Sociedad Argentina Protectora de los Animales como reconocimiento al artículo-homenaje titulado "Dolma, historia de un dulce amor", que dedicó a su perrita recién fallecida, en el diario “La Prensa” de Buenos Aires. "Me llena de orgullo, por tener que ver sobre los animales", dijo de este reconocimiento en sus memorias. Su Dolma era una hermosa perra Himalaya que le fue regalada a Serrano en la India por el propio Dalai Lama, durante su paso en el exilio del Tibet. Era de color miel y con chasquilla sobre los ojos, raza que los lamas llamaban Aspro-Lhasa. A cambio, Serrano le había regalado al líder tibetano un pez de cerámica de Quinchamalí.

"Dolma no es totalmente perro -declaraba a revista "Ercilla" en 1970-, tiene algo de humano; a lo mejor es un lama reencarnado. En todo caso, ella es mi maestro, me enseña en silencio, porque nos comunicamos en el silencio".

Tras una bella historia de viajes y compañías por Oriente y Europa, la perrita fue afectada por un cáncer y debió ser sometida a una eutanasia para reducir su agonía. Su dueño se tomó una última fotografía con la hermosa criatura, antes de darle una muerte compasiva, escribiendo después su despedida. El pintor Julio Escámez, amigo de Serrano, había alcanzado a retratarla viva en una de sus obras. Como tantos otros poetas, siempre mantuvo un afecto enorme a estos animales, y en su casa de Valparaíso tenía a un hermoso grupo de perros pastores alemanes, destacando su querido Thor, a quien hizo también un sentido homenaje literario al momento de morir. En su barrio del sector Santa Lucía en Santiago también no era raro verlo en las tardes y las noches haciéndole fiesta a alguno de los varios quiltritos que habitan por calles Victoria Subercaseaux, Merced o Lastarria.

Por su parte, el bohemio y vividor folklorista Roberto Parra, haría lo propio pero desde el canto de la cueca chora, con esta pieza dedicada también a los perros callejeros que son parte de nuestra capital, por mucho que ello ofenda los recatos de algunos:

Una perra con un perro

echaron una carrera

Se amarraron de la cola

en Mapocho con Bandera

La perra va p'al Sur

el quiltro al Norte

Cruzan la Costanera

sin Pasaporte

Sin pasaporte sí

perro chijete

Te cortaron la cola

con un machete

Quién ganó la carrera

fue la perrera

Pocos saben, además, que el cierre de una famosa canción de los años ochenta popularizada por el artista cantautor nacional Fernando Ubiergo, conocida como "Algún lugar del mundo", tiene esas últimas líneas dedicadas por el intérprete al recuerdo de su perro Candado, que había fallecido un tiempo antes de integrar este tema a su repertorio:

Debe haber algún lugar del mundo

donde todo sea libertad.

Donde pueda abrazar a ese amigo

que se me quedó dormido una mañana...

...tiempo atrás.

El poeta Pablo Neruda y uno de sus perros de Isla Negra, en fotografía expuesta en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. El Premio Nobel fue autor de un sentido poema titulado “Un perro ha muerto”.

Tevito fue, alguna vez, la mascota del canal TVN. Había sido creado por el entonces joven estudiante Carlos González inspirado en un perro quiltro real que recogió de la calle y que alimentó con sus compañeros de la Escuela de Bellas Arte. Su cortina bailando con un chinchín fue retirada en 1973, pero ha reaparecido en posteriores homenajes y recuerdos de la estación de televisión.

EL FOX TERRIER CHILENO: UN "REDESCUBRIMIENTO" DEL QUILTRO

Ya he hablado antes de el tema relativo al fox terrier chileno, en otro artículo de este blog, pero aquí lo quiero reasumir y proponer desde un punto de vista más relativo a su valor en la sociedad chilena y en la cultura popular, además de ser un resultado de la misma. Los viejos habitantes de barrios modestos santiaguinos como La Chimba, Matadero, Estación Central y Mapocho conocían bien estos perros, antes que la opinión pública se cuadrada con la posibilidad del reconocimiento como raza. A su vez, este terrier se adaptó con comodidad a la vida urbana, volviéndose una mascota agradable y fácil de criar, además de muy característica por su pelo es corto, su tamaño mediano tendiente a pequeño y el patrón de manchas negras y/o cafés en la cabeza que, en ocasiones, alcanza otras partes del cuerpo blanco.

Estilizado, muscular y de ojeras dobladas, otra enorme ventaja de este perro es que no come demasiado, a pesar de ser canes de mucha energía, inteligentes, que gustan de jugar con los niños pero también ruidosos, pues cualquier agitación, molestia o presencia extraña motiva sus ladridos. Sin embargo, quienes los tienen de mascotas señalan que a veces, se ponen algo porfiados o pasados de listos, por ejemplo al tender a meterse a hurtadillas a las casas en donde se les obliga a estar en patios, pues se trata de un animal astuto que gusta de la compañía humana.

Según la información que se conoce del fox terrier chileno, este perro surgió de la mezcla del fox terrier inglés existente en Chile desde el siglo XVIII y ocupado para la caza de zorros, con los perros nativos del país como los que hemos visto en entradas anteriores, incluyendo probablemente los canes con línea de ascendencia conectada a los perros que tenían los mapuches en años de la Conquista. La nueva raza de estas combinaciones, aparece hacia la segunda mitad del siglo XIX y en teoría sería la misma que vemos ahora. Aún confundido con un quiltro más como cualquier otro, el fox terrier chileno empieza a popularizarse en la sociedad chilena a fines de esa centuria y a principios del siglo XX. Aunque hay imágenes que parecen colocarlo ya en propiedad de familias aristocráticas en aquel entonces, estos canes se hicieron favoritos de los residentes de cités y conventillos, ya que demostraron ser extraordinariamente hábiles capturando lauchas y ratones, amenaza que siempre estaba presente en estos estrechos y cerrados espacios de vecindad donde también son cotizados los gatos, por la misma razón, aunque estos últimos animales siempre han tendido a ser un poco más invasivos. Por tal motivo, el terrier también fue llamado perro ratonero en el ambiente popular urbano y en el Sur del país. Aunque no llega a ser demasiado bravo, se lo reconocía también como astuto y útil para la vigilancia. Como la identidad de la raza siguió en la penumbra y a veces hasta se le miraban con algo de desdén, su estampa canina fue quedando más asociada a las clases trabajadoras y a los perros carentes de todo pedigrí. Fue por esta razón que se le llamó popularmente y de manera burlesca como "quilterrier", palabra que surge combinando quiltro con terrier. De hecho, con el tiempo el mote "quilterrier" se había extendido entre los chilenos para referirse con sorna a cualquier quiltro o perro mestizo con pretensiones de raza fina.

Si bien los primeros perros de esta variedad nacional del terrier aparecieron hace unos 150 años, llegando a Santiago con la emigración de trabajadores desde el campo hasta los grandes centros urbanos, fue hace poco que la Asociación Gremial de Criadores y Expositores de Perros de Chile consiguió dar inicio al proceso para que el perro fuera reconocido como raza, con una primera etapa de validación como tal del fox terrier chileno y su inscripción via Kennel Club de Chile. Casi al mismo tiempo, en abril de 2005 se realizó la primera exposición dedicada especialmente a la raza. Si bien la Federación Cinológica Internacional no lo reconoció sólo por este acto ni por la campaña desplegada, sí dio la venia a la inscripción del Kennel Club, abriendo las puertas a su reconocimiento formal e internacional del terrier chileno como raza, con un proceso que ya resulta curiosamente parecido al de beatificación y canonización de santos.

Dijimos ya que el caricaturista Pepo creó el personajedel perro Washington de Condorito con características que hoy podríamos atribuirle a la raza del terrier chileno. La posibilidad es alta y tiene sustento: en los archivos de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, existe una fotografía donde se ve a René Ríos, futuro Pepo, siendo muy niño y sentado en el regazo de su padre, en 1912, acompañados ambos de un perro de la familia que es claramente un can de esta raza, resultando quizás en la inspiración para el personaje Washington que el dibujante adicionó a la tira cómica de Condorito. Varios criadores e impulsores del proyecto para reconocer la raza, coinciden en aceptar que este antecedente aportado por el trabajo de Pepo, habría facilitado la necesidad de identificar a este fox terrier como un perro chileno.

Aunque inicialmente, el hito del reconocimiento no causó gran alboroto entre los propios chilenos, con el correr de los últimos diez años el interés que se ha generado sobre la raza y la gran cantidad de ejemplares que han aparecido por las ciudades del país adoptados como mascotas, demuestra que sí ha comenzado una importante etapa llena de futuro en la historia delfox terrier chileno. Posteriormente a sus apariciones como perro peludo, Pepo decidió definir a Washington sólo con el aspecto del típico quiltro de conventillos y barrios populares, conocido informalmente como el “quilterrier”, y que ahora constituye la primera propuesta local de raza de caninos domésticos: el terrier chileno. Viñetas del “Condorito” N° 63 de 1977.

"Casimiro", un perrito de raza fox terrier chileno.

UN OVEJERO SURGIDO CON LA CONQUISTA MAGALLÁNICA

Otra recuperación de terreno por parte de la fama de los perros especializados que habían estando confundiéndose con los quiltros tradicionales, se debe a ciertas actividades específicas de la economía y de las migraciones sucedidas en Chile. Una de ellas fue la ganadería magallánica, factor importante en la aparición de una singular variedad entre los perros chilenos, como lo informaba Julio Calderón Agrez, veterinario jefe del Servicio de Ganadería y Sanidad Animal del Territorio de Magallanes, en su informe titulado "Historia de la Industria Ganadera en el Territorio de Magallanes" del Ministerio de Agricultura, en 1936:

"Los pastores son ayudados eficazmente en su trabajo por los perros ovejeros, inteligentes, avezados y que son capaces de juntar y conducir piños enormes; estos perros pertenecen casi todos a razas escocesas, pero han sido cruzados con razas inglesas y australianas y los ejemplares son muy distintos entre sí; son perros de porte mediano, pelo largo, algunas veces crespos de color oscuro, pero todos poseyendo cualidades excepcionales para el trabajo".

Agrega el informe que estos perros son caros, llegando a costar de 10 a 15 libras, y que cada estancia ovejera mantenía su propia perrera o canil con razas importadas desde Inglaterra, Australia y Nueva Zelandia.

Sin embargo, había uno en especial, el más peludo y muy activo, que iba a destacar de entre todos los perros australes. Fue observado hacia 1970 por el ingeniero civil en práctica Eduardo Montoya, quien formaba parte de un equipo de profesionales de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas que realizaban recorridos en terreno para el plan de construcción de los aeródromos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Montoya era fanático de los perros y años más tarde se haría juez del Kennel Club, por lo que inmediatamente se interesó en el animal.

"Yo soy perrero de toda la vida -declaraba a la revista "Paula", en 2013- así que ya tenía afinado el ojo. Recorriendo Magallanes me di cuenta de que en lugares muy distantes, además de los quiltros, encontraba el mismo tipo de perro ovejero. En Natales, Tierra del Fuego, Punta Arenas. Les pregunté a los gauchos y me dijeron que los llamaban barbuchos... Les tomé muchas fotos pero había que hacer un registro perro por perro para confirmar esa hipótesis. Pero en esos años los gauchos los consideraban quiltros y los mezclaban unos con otros (...) era todo muy desordenado. Nadie iba a inscribirlos ni a mantener una raza pura.".

Era ésta, pues, la simiente de la raza de los ovejeros magallánicos que podrían constituir nuestra segunda creación canina en las nóminas internacionales oficialmente reconocidas, también confundida con quiltros corrientes como en el caso del fox terrier chileno, como se ve.

Se cree que este extraordinario animal proviene de los perros pastores de ovejas que llevaron familias de colonos, estancieros y criadores de ovejas hacia fines del siglo XIX. Según ciertas opiniones, podría tener algún rastro genético de perros locales, como el desaparecido perro fueguino de los indígenas del extremo Sur. Sus virtudes quizás tengan que ver con la rudeza de los antiguos criadores magallánicos, que incluso sacrificaban las malas camadas y dejaban sobrevivir a los mejores ejemplares, creando un patrón de selección artificial que reforzó la identidad de la raza canina. Según Montoya, sin embargo, el ancestro de la raza pudo provenir específicamente de las Islas Falkland o Malvinas, con una línea de perros mestizos posiblemente emparentados con pastores de Los Pirineos y que arribaron a territorio chileno con las primeras ovejas de lana merino compradas en el archipiélago, hacia la década de 1870 y con la iniciativa de introducir este ganado en Magallanes, por la época de la gobernación de Diego Dublé Almeyda. Medio siglo de mezclas y reproducciones habría tomado al curso de la evolución semi-dirigida para crear esta raza magallánica a partir de aquellos perros y sus cruzas con otros ovejeros llevados a la zona. En los más de 100 años que generaciones de estos perros ovejeros han estado aislados en territorio magallánico, definieron una raza de singular aspecto e inteligencia, además de bello y simpático aspecto pues es de relativo buen tamaño y tiende a ser de largo pelo, especialmente adaptado al clima de la zona y a la actividad pastoril. Sus colores suelen ser café, negro y claro, siendo un perro muy obediente y juguetón, de identidad tan local que incluso aparece en el famoso Monumento al Ovejero de Avenida Bulnes en Punta Arenas, obra confeccionada por el artista Germán Montero Carvallo y donada a la ciudad en 1944 por don Francisco Campo Torrealba. También hay fotografías de la misma época en el Museo Territorial Salesiano Maggiorino Borgatello, donde se verifica que el ovejero magallánico no ha sufrido ningún cambio hasta ahora.

No hubo grandes iniciativas por reconocer la raza hasta la fundación del Kennel Club de Punta Arenas, a fines de los años ochenta. Esto motivó un nuevo viaje de Montoya recorriendo la zona, pero verificando con estupor que, en los años transcurridos, los estancieros y ganaderos estaban prefiriendo perros internacionales como el border collie de Escocia y el kelpie de Oceanía, mientras que el pastor magallánico estaba desapareciendo, muchas veces siendo muertos por los propios habitantes de la región ya que los perros inútiles son considerados peligrosos de llegar a volverse silvestres y atacar los valiosos rebaños de ovejas.