"Cuadrado mágico" con anagramas y nombre secreto de Roma.

La creencia de que algunas ciudades tienen nombres secretos y no revelables al mundo profano, proviene de una costumbre del mundo antiguo: darle a las capitales o urbes cabeceras denominaciones públicas y, a la vez, nombres reservados sólo para iniciados, transmitidos por cada generación en su lecho de muerte a la siguiente. Tal nombre era como un mágico"abracadabra": se suponía que hacer revelación del tal título exponía a la ciudad a las calamidades y los conjuros en su contra, abriéndola al peligro de conquistas y castigos, llegando incluso a arrebatarle la protección divina que le era encomendada al ser fundada.

Pocos autores abordan estos temas en épocas más actuales, destacando el profesor Joseph Rykwert, que publicara en Londres su obra "The idea of the town", de 1976. Dice allí que muchos de los protocolos y costumbres ligadas a la fundación de una ciudad eran practicadas por los etruscos, desde donde pasan a los griegos y los romanos. Posteriormente, llegó a los cristianos y se expandió por Europa.

De acuerdo a lo explicado por Rykwert, un Augur o magistrado encargado de la fundación de una ciudad en las tradiciones etrusco-latinas, escogía un lugar por indicaciones naturales y observaciones sesudas del paisaje, generalmente desde un lugar alto y con un rito llamado Contemplatio. Haciéndolo coincidir con un punto elegido del cielo, el Augur determinaba un lugar en tierra que sería el centro del poblado en proyecto, trazando sobre él un diagrama o bosquejo llamado templum, que era excavado con una cavidad circular tapada por una losa y denominada mundus, donde originalmente se sepultaban tres símbolos: los restos de un ave que fuera identificada como portadora de los buenos augurios, en representación del Cielo; un poco de tierra traída de alguna ciudad hermana o la de procedencia de los fundadores, representando la Tierra; y, finalmente, los restos del héroe fundador de la nueva ciudad, en representación de la Humanidad.

Sobre la tapa de roca o piedra del mundus, se construía un altar con fuego, llamado focus, punto central y neurálgico de la energía de la nueva ciudad. Era justo en el acto de encendido del focus, que el fundador le daba a la ciudad los tres nombres: uno público, otro sagrado y otro secreto. Este nombre secreto incluso se compara con el valor de un "¡ábrete sésamo!" para la ciudad, pudiendo ser vulnerada y dejada indefensa si caía en conocimiento de enemigos.

Además de equivaler a los a los tres niveles representados en el eje del mundus (consecutivamente: Hombre, Tierra y Cielo), estos tres nombres parecen coincidir con el triple valor que se asigna al conocimiento esotérico, en cuanto a funcionar simultáneamente en tres espacios o ámbitos: uno que transmite (nombre público), otro que revela (nombre sagrado) y otro que oculta (nombre secreto).

La loba alimentando a Rómulo y Remo.

EL CASO DE ROMA: MITO DE RÓMULO Y REMO

Existen varias teorías sobre el origen del nombre de Roma, incluso algunas interpretaciones esencialmente poéticas, pero lo del nombre secreto podría tener cierto asidero histórico. El escritor y gramático italiano Servio (Maurus Servius Honoratus), hacia fines del siglo IV y principios del V, es quien comenta que el cuestor Quinto Valerio Soriano fue crucificado en Sicilia, en el año 82 antes de Cristo, por revelar aquel misterioso nombre secreto de la capital del imperio latino.

En la mitología romana, son Rómulo y Remo (Rommylos y Romos) los fundadores de la ciudad. Conocida es su historia, así que la abordaremos raudamente aquí.

Ambos hermanos eran hijos de Rea Silvia, también llamada Ilia o Ilía, quien fue poseída en sueños en un bosque por el dios de la guerra Marte, quedando encinta. Poco antes, en la ciudad de Alba Longa, capital en el siglo VIII antes de Cristo y fundada por Ascanio el hijo de Eneas, el rey Numitor había sido traicionado por su ambicioso hermano Amulio, tío de la princesa Rea Silvia. Tras tomar el trono con los conspiradores y dar la orden de matar a todos los varones del reino, el usurpador obligó a su sobrina a hacerse vestal y mantener la virginidad, sin contar con el problema de que Marte la embarazaría de ambos gemelos.

Cuando Rea Silvia tuvo a los niños, en el año 771 antes de Cristo, Amulio apresó a la mujer y, enfurecido, ordenó darle muerte a los hermanos ahogándolos en el río Tevere (Tíber). Pero el canastillo en que fueron arrojados flotó y fue llevado por las aguas hasta monte Palatino, donde fueron hallados por una loba, la Lupa Capitolina o Luperca, que los amamantó por varios días salvándoles la vida. La imagen de la loba alimentando a ambos niños es, quizás, el icono más potente y característico de la historia clásica romana. Fástulo, un ovejero local, encontró después a los niños bajo una higuera sacra llamada Ruminal, frente a la gruta de Lupercal en el Palatino, adoptándolos y criándolos con su esposa, Aca Larentia.

Los niños crecieron y, en un asalto a la familia, Remo fue llevado por sus secuestradores a Alba Longa. El pastor decidió revelar la verdad de su origen a Rómulo, advirtiéndole del peligro que pesaba sobre su hermano, y así partió a la ciudad a rescatarlo exitosamente, dando muerte a Amulio y reponiendo en el trono a Numitor.

Ambos se marcharon a fundar su propia ciudad, pero mientras Rómulo quería sentarla en monte Palatino y llamarla Roma, Remo insistía en que se la instalara en el Avertino y se la bautizara Remora. La diferencia se hizo tan grande que enfrentó a ambos gemelos, llevándolos a la lucha a muerte, según algunas versiones luego que Remo comenzara a traspasar los límites que trazaba Rómulo para fundar su ciudad.

Remo acabó, así, asesinado por su propio hermano en el 753 antes de Cristo, y la ciudad fue fundada en Palatino con el nombre de Roma, tal como quería Rómulo, su primer rey. La fundación habría tenido lugar el 21 de abril.

Estudiosos del lenguaje y las tradiciones griegas han pensado que el nombre público de Roma surge del arribo de un grupo de prófugos provenientes de Troya en la costa del Lacio, según una leyenda helénica, entre los que estaba el héroe Eneas, quien fundó la ciudad dándole el nombre de Rome, el mismo de la hija de Telefo o Italio, que en algunas versiones aparece como su esposa y en otras como su nuera. Ella acompañaban a los recién llegados y había propuesto levantar allí un campamento, después del largo viaje. Esta leyenda parece haber sido conocida entre los etruscos del siglo VI antes de Cristo, llamándola Romé, traducible como Fuerza, teoría considerada por el investigador Vladimir Soloviev. También existen figuras míticas con la misma raíz en sus nombres, como Romano, la hija de Odiseo y Circe; Roma, la maga troyana comentada en poemas de Stesicoro; Romo, el hijo de Emation; y el jefe Romido, que expulsó a los etruscos.

Servio declaró también que el nombre de Roma podría provenir de Rumor o Rumen, que era como se habría conocido al río Tevere en el pasado, por lo que significaría algo así como Ciudad del Río.

Curiosos y controvertidos manuscritos del año 50 después de Cristo, encontrados en 1955 entre los famosos Rollos del Mar Muerto, además de reproducir parte de lo que parece ser el texto del Evangelio de San Marcos, estaban junto a los restos de un ánfora cerámica con la inscripción "RWM" en hebreo, que los expertos leen como Ruma (se omitían las vocales), para referirse a Roma como su lugar de procedencia, a diferencia de los demás rollos de origen esenio en la región. Ruma, en etrusco, significa ubre, pudiendo existir una relación conceptual en esto con el mito de la loba Luperca que amamantó a Rómulo y Remo.

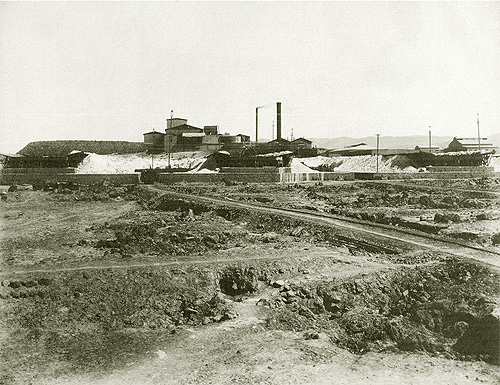

"Catón en las fiestas florales de Roma", óleo de Próspero Piati, en la Biblioteca Nacional de Santiago. Estas fiestas y juegos, conocidos como la Florali, habrían dado el nombre secreto de Roma, según algunos autores, mientras otros sostienen que dicho arcano era el nombre Amor (Roma, leído a la inversa).

LA DIOSA ANGERONA: ROMA Y VALENCIA

La introducción entre los romanos del culto a la diosa Angerona, cuya fiesta era en el período solsticio del invierno boreal, en diciembre de cada año y como sucederá después con Santa Lucía de Siracusa, se debió a la necesidad de encomendarle a la deidad el patronato sobre el secreto mismo de la ciudad y que no debía ser revelado. Esto lo señalaba Plinio el Viejo, en comentarios vertidos en su "Historia Naturalis" del siglo I.

Existe poco conocimiento categórico de Angerona y muchas dudas alrededor de su simbolismo. La curiosa deidad es representada como una hermosa mujer que lleva un dedo a su boca, como haciendo un gesto de silencio, o bien la tiene vedada y, por lo tanto, es muda. Esto hace pensar que se trataría de la diosa del silencio o de los secretos, aunque otras tradiciones la identifican como relacionada con las angustias y los temores de los hombres.

Las propuestas más famosas del supuesto nombre secreto de Roma que debía ser protegido por la enigmática Angerona, dicen que la ciudad se llamó Florenti o Valenti, según las versiones, de los que habrían surgido los títulos de las ciudades de Florencia y Valencia, además. El nombre sólo podía ser pronunciado por el pontífice máximo durante los sacrificios o los ritos elegidos. La misma creencia supone que cuando los galos, godos y bárbaros lograron enterarse de esta clave secreta y usarla, la capita de la Roma Imperial pudo ser invadida; o que cuando se enteraron los cristianos, cayó para dar paso al nuevo y sacro imperio.

Valenti, Valentia o Valencia aparece mencionada como nombre verdadero de Roma, por ejemplo, en las definiciones de la "Década primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia" de 1610, del sacerdote Gaspar Juan Escolano:

"Roma se llamó primero Valencia, y que este debió de ser aquel nombre de ella, que con tanto secreto encubrieron, porque no se llamase del otra ciudad del mundo (...) Propónense varios pareceres acerca de su nombre secreto (....) Roma quieren algunos que se llamase Cephalo, que quiere decir Cabeza, porque lo había de ser del mundo y residir en ella San Pedro, que se llamó Cephas".

Otra referencia a la leyenda de Valenti la encontramos en un pie de página del libro "Historia de la navegación, del comercio y de las colonias de los pueblos antiguos en el Mar Negro", de Vincenzio A. Formaleoni, traducido al español por Antonio Gómez Calderón, en 1828:

"...sobre la margen del Ródano había edificada una antiquísima ciudad dicha Valencia. Se daba el nombre de Salios a los sacerdotes de los Sabinos, Latinos y antiguos Romanos. Los Volscos eran una nación del Lacio. Los Eduos se gloriaban de ser un mismo pueblo con los Romanos; y la misma Roma se llamó en su origen Valencia. Roma era nombre de origen griego, sinónimo de éste. Otro nombre secreto e inefable bajo pena de muerte tenía la misma Roma, y Lucio Serrano fue degollado por haberlo publicado".

A diferencia de lo expresado por Escolano, entonces, de esta obra se deduce que el nombre Valenti o Valencia, en caso de haber sido el primero que tuvo Roma según esta tradición, no era exactamente el secreto sino el original, aunque de todos modos era parte de sus contenidos para el conocimiento iniciático de la misma.

La actual ciudad de Valencia en España, en tanto, fue fundada en el año 138 antes de Cristo, según precisiones históricas recientes que confirmaron muchos de los datos dados por Tito Livio.

Ilustración de la ciudad de Jerusalén, siglo XVI. Pieza de la Moldovan Family Collection, New York. Fuente: Jnul.huji.ac.il.

ROMA, AMOR Y FLORENS

Un importante autor del siglo V, el escritor bizantino Giovanni Lido (Iohannes Lidus), escribe sobre la fundación mítica de la ciudad de Roma, señalando otro nombre como aquel secreto y protector de la urbe:

"Rómulo pronunció el nombre de la ciudad... Una ciudad que tiene tres nombres: uno secreto, uno sagrado y uno público. El nombre secreto de Roma es Amor, el sagrado Flora o Florens y el público".

Ya en nuestra época, está también un interesante trabajo del ensayista argentino Héctor Álvarez Murena (1923-1975), donde aborda parte de esta creencia a modo introductorio de su libro "El nombre secreto", de 1969, subtitulado en ediciones posteriores como "O un intento de explicación de ciertos males argentinos y americanos, pasados y presentes". Dice allí este ameno y entretenido ensayista:

"Roma era el nombre público de una ciudad cuyo nombre sacerdotal era Flor o Florens, por lo que el día de su fundación coincidía con el de las festividades de Floralia. Tenía un tercer nombre, que era secreto. El historiador bizantino Lydas (Lido) dice que ese nombre era Amor, pero sus afirmaciones han sido puestas en duda. Se tiene la certidumbre de que ese nombre existe porque Plinio, en su Historia Natural, narra la ejecución de un magistrado por intentar revelarlo. Autoridades modernas suponen que el nombre es el de una diosa andrógina, lo que daría al propuesto por Lydas el valor de una metáfora respecto a los arcanos de la conciliación de los opuestos. Los tres nombres eran impuestos en la ceremonia de fundación de la ciudad. Y ese ritual fue practicado invariablemente en la fundación de ciudades, por lo menos hasta la Antigüedad clásica, tanto en Europa como en China, India, América, África, etc. 'Estoy persuadido de que la estructura esencial del rito (de fundación)... es más primitiva que la historia escrita de cualquier civilización': Joseph Rikwert, The Idea of a Town.

¿Cuál es el sentido de estos tres nombres? El público es de uso profano en general, corresponde al reino de la utilidad. El sacerdotal representa el aspecto exotérico de la religión, su parte abierta, eclesiástica. El nombre secreto es el fundamento de los otros dos: del sacerdotal porque, como lo indica su carácter de secreto, es la raíz esotérica, mística, de lo religioso; del público, porque así lo confirma el hecho de que se vea a Roma como anagrama de Amor. El nombre secreto corporiza la esencia del justo habitar humano sobre la tierra. Debe ser entendido como las tres letras mediante las cuales dice el Talmud que Dios creó el mundo. El nombre secreto es así el creador real del fenómeno que constituye la ciudad rectamente habitable y habitada por los hombres. Ha sido forjado gracias a la fusión de un temple especial de los hombres -que les permite arrancar un nombre a Dios- y de una disposición especial de Dios -que accede a descender entre esos hombres-. El temple de los fundadores queda esclarecido por una parte del ritual en la que cada uno arroja al mundus -foso de significación importante- un puñado de tierra del lugar del que procede. La religión prohibía el abandono de una tierra en la que había fijado el hogar y enterrado a los antepasados. Porque la religión religaba no sólo con los dioses sino también con la tierra, poblada por miríadas de númenes, para quien esté despierto para percibirlos. Al arrojar tierra del antiguo lugar en el nuevo, se declaraba que éste era también terra patrum, se purgaba la impiedad del abandono. El nombre secreto, símbolo del renovado matrimonio de la tierra y el cielo gracias a la mediación de los hombres, es el ser del vivir en común, lo que la comunidad posee en común y la comunica".

Por su parte, el español José Antonio Ríos González, en su guía "Roma, andar y ver", de donde hemos tomado algunas orientaciones útiles para este tema, escribe en tiempos incluso más recientes sobre el misterio nominal de Roma:

"El nombre secreto se encuentra ya en un escrito sobre la pared de una casa de Pompeya, en la vía que está entre las insule VI y IX de la primera zona o región, de forma que las cuatro líneas están colocadas en forma de cuadrado como aludiendo a la Roma cuadrada del Palatino y alternando Roma y Amor de tal modo que la secuencia se construye de modo que la última letra de una es la primera de la siguiente: romamoromamor".

Siguiendo en Pompeya, es conocida la existencia de un talismán-anagrama o cuadrado mágico con las siguientes inscripciones, encontrado también en Ostia Antica:

R O M A

O L I M

M I L O

A M O R

O L I M

M I L O

A M O R

Y volviendo a las palabras de Ríos González:

"Servio (siglo V d. C.) cree que era un modo de manifestar por escrito el nombre oculto de la ciudad porque estaba prohibido por el Senado, para evitar que cayese en manos de los no iniciados provocando un sacrilegio. Lo que sí se encuentra es un escudo en el Campidoglio sobre el que está escrito 'Al genio della citá di Roma, maschio o fémina' ('Genio urbis Romae sive mas sive femmina')."

Según interpretó otro autor contemporáneo, el italiano Alfredo Cattabiani, la citada inscripción "sive mas sive femmina" (Templo de Júpiter en Terracina) señala dos aspectos complementarios masculino-femenino de la 'ruma', de las ubres de Luperca. La parte femenina es Venus (Flora), que expresaría la función materna, el amor; y la parte masculina es Marte, la función guerrera o viril. La misma contraposición sucedería con la teoría que considera que el nombre proviene de Romé y que se traduce como Fuerza en etrusco, pues la lectura en sentido contrario o "semítico", daría por resultado el concepto opuesto de Amor, como observó también Soloviev.

Así, la palabra Roma sería bifronte: leída en un sentido aludiría a Marte, padre de Rómulo y Remo (gemelos también símbolos de los opuestos) y defensor de la ciudad; y leída en otro sentido se referiría a Venus, madre de Eneas el progenitor del pueblo romano. Ahí estaría, pues, el secreto del nombre de la ciudad.

Fundación de Santiago en el Santa Lucía, según óleo de Pedro Lira (1889). La fundación material de la ciudad tuvo lugar en la Plaza Mayor o Plaza de Armas, más precisamente, en febrero de 1541, pero el 13 de diciembre del año anterior (día de Santa Lucía de Siracusa), Valdivia había tomado posesión del cerro y del poblado precolombino del valle, realizando la fundación "espiritual" de la futura urbe hispánica.

EL CASO DE JERUSALÉN

La ciudad de Jerusalén también habría tenido un nombre secreto tras su remotísima fundación. Según la tradición hebrea, habría nacido de pueblos asentados por Sem y Eber, los ancestros de Abraham, siendo conquistada hacia el año 1004 antes de Cristo por el Rey David de Judá, quien la renombró Ir David, es decir, la Ciudad de David.

Tras ser destruida y refundada por los romanos luego de aplastar las las revueltas judías del año 66, Jerusalén pasó a ser la Aelia Capitolina. Los romanos celebraron este gran triunfo de Tito registrando relieves con pasajes del mismo en el famoso arco con su nombre, en el Foro de Roma.

El nombre dado secretamente a la ciudad de Jerusalén habría sido Ilía o Ilia, que parece guardar alguna relación con el antiguo nombre de la ciudad de Troya, conocida alguna vez como Ilión (de ahí el título de Homero, "La Ilíada"). También existió la vestal Ilia, madre de Rómulo y Remo tras ser tomada por Marte en sus sueños, como vimos más arriba. Roma misma habría sido llamada secretamente Silvia, el honor a la vestal Ilia, según ciertas creencias.

Otras tradiciones hablan de Ariel como el nombre secreto de Jerusalén, de acuerdo a lo que se desprende de la Biblia en el libro de Isaías, 29, 1 a 7 (lo que da, también, un indicio de lo antigua que es esta tradición):

"¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste; y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa; y será repentinamente, en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura".

Sin embargo, Ilía también tiene cierto respaldo histórico, aunque se supone que la filtración del nombre secreto en las huestes del Islam, es lo que habría permitido la caída de Jerusalén en manos musulmanas, en el siglo VII. Es por esto que, en esta tradición religiosa, el Califa Omar (Umar Ibn Al Jattab) toma la ciudad de Jerusalén con la siguiente proclama de seguridad y respeto para su población, en el año 638:

"En el Nombre de Allah, el Más Misericordioso, el Más Compasivo, ésta es una garantía de paz y de protección dada por los siervos de Allah: Umar, comandante de los creyentes hacia la gente de Ilia’. Les doy una garantía de protección para sus vidas, propiedades, iglesias y cruces; para quienes están enfermos y para los saludables y para toda la comunidad religiosa... La gente de Ilia deberá pagar el yizia (impuesto a los no musulmanes) como hacen los habitantes de las ciudades…"

Los musulmanes siguieron llamando Iliya, Iliá o Ilía a Jerusalén, sin discreciones. Este nombre, ya no secreto sino revelado, se usó durante la Edad Media en algunos documentos producidos entre los siglos X y XI. Parece guardar alguna relación también con Hiria, nombre dado también en el medioevo a Siria, pero después vuelve a desaparecer y ser olvidado por completo.

Muchas otros países y ciudades del Viejo Mundo tuvieron también sus propios nombres secretos, como París, Atenas o Estambul-Bizancio. Algunas fuentes creen incluso que Damasco era el nombre secreto del Qumrán. Sin embargo, los ejemplos de Roma y Jerusalén grafican con mejor cobertura literaria esta interesante creencia.

Fundación de Buenos Aires por Garay, en primera de dos pintura sobre el hecho histórico, del español José Moreno Carbonero, ésta de 1910. Se muestra el poste-rollo central o "árbol de la justicia" en torno al cual se trazan las ciudades coloniales. Este cuadro está en el Salón Blanco del Palacio Municipal de la capital argentina.

¿HUBO NOMBRES SECRETOS EN AMÉRICA?

Como sucedió también en Italia, Alemania y Francia, la tradición del nombre secreto se practicó en la Península Ibérica, cuando heredada a los cristianos del Medioevo. Ciudades como Santiago de Compostela, Toledo, Córdoba, Zamora, Oviedo y Lisboa habrían tenido sus propios títulos ocultos, por la misma razón. Y si españoles y portugueses practicaron este protocolo, entonces no es especulación gratuita suponer que habrían hecho lo propio en las ciudades de América.

Las fundaciones de ciudades en América por parte de los conquistadores, coinciden en rasgos generales con la descripción hecha por el profesor Rykwert: en el punto central de cada plaza de armas se erigía el llamado Rollo o Árbol de la Justicia, poste que se empleaba también como gnomon útil en el trazado urbanístico que se proyectaba alrededor de este eje. El escritor y canónigo colonial Sebastián de Covarrubias y Orozco, describe algunos detalles sobre el aspecto de los Rollos, en su obra "Tesoro de la lengua castellana o española" de 1611, definiéndola como una picota u horca hecha de piedra y redonda; si no la había, se colocaba entonces un tronco con todas sus ramas y hojas podadas. Era el mismo sitio en que se hacía la justicia del Rey.

El Rollo, a su vez, era calzado sobre un agujero equivalente al mundus, y el acto de colocación del mismo era un evento muy ceremonioso en la España de entonces, solemnidades que se trajeron y practicaron también en la América Colonial, como testimonian los escribanos de cada gobernación. Cuando se refundó Buenos Aires por Juan de Garay en 1580, por ejemplo, el acta diría:

"...los dichos señores alcaldes e regidores se juntaron con su merced del dicho señor general para el dicho efecto, e todos juntos fueron a la plaza y allí pusieron y alzaron el dicho Rollo o Árbol de Justicia e mandó el dicho señor general que ninguna persona sea osada a le quitar, batir ni mudar, so pena de muerte natural y así lo proveyó y mandó".

¿Se repetía en esta operación tomada del mundo clásico, el protocolo de asignarle nombres secretos a las ciudades en fundación como lo describiera Rykwert? No lo cree tanto Murena, quien se mostrará convencido que las fundaciones en América durante la Conquista y la Colonia tendieron a carecer de ello, por no ser requerido un nombre secreto ni uno sagrado dado el propio origen que tuvieron como colonias de explotación y por la actitud obtusa de los conquistadores al respecto. Así lo señalaba en su mismo ensayo:

"Lo que se fundó en América fue el campamento. Y el campamento no necesita nombre secreto porque es precario: destinado a la extracción de riqueza, alberga gente de paso. Le basta con los nombres útiles, pues su sentido se agota en el reino de la utilidad. La ley que rige en el Campamento es la de la Fiebre del Oro, la cual si por un lado se manifiesta continuadamente como tal en forma abierta, por otro desempeña su papel decisivo bajo diversas apariencias. Porque Fiebre del Oro no es sólo la cruda rapiña del aventurero inicial y de sus infinitos sucesores hasta llegar al comerciante o industrial contemporáneos que con la baja calidad e injustos precios de sus productos estafan a sus conciudadanos sin miramientos. Fiebre del Oro es también la terrible anarquía que casi a partir de 1810 estalla en estas tierras debido a que Buenos Aires, el Campamento por excelencia, se resiste a compartir con las provincias el rédito que brinda la aduana. Y este ejemplo argentino de la persistencia de la estructura colonial de explotación de las provincias por parte de los puertos originarios de entrada de los conquistadores tiene su réplica en los restantes países latinoamericanos".

En el caso de Santiago de Chile, se quisiera pensar que también lo tuvo, por ser ciudad capital y bajo la advocación sacra y guerrera del patrono de las armas de España, el Apóstol Santiago el Mayor, a su vez figura tutelar del célebre camino jacobeo de peregrinación a Santiago de Compostela. Se sabe también que Santiago del Nuevo Extremo fue fundado como ciudad hispánica sobre un antiguo establecimiento bajo administración política del Tawantinsuyo, y es un hecho conocido que el primer acto material de fundación fue colocar el Rollo o Árbol de la Justicia al centro de lo que ahora es la Plaza de Armas, como correspondía al procedimiento.

También se ha especulado en algunos círculos de interesados en el tema, que hubo ciertas ramas de logias que heredaban e invocaban el "nombre secreto" de la ciudad de Santiago en sus ritos, compartido sólo entre cofradías muy desconocidas. Aquellas intrigas no son parte de nuestro tema aquí tratado, sin embargo.

Si acaso se tuviese que especular sobre cuáles podrían ser las pistas para dar con esos presuntos nombres sagrado y secreto de Santiago del Nuevo Extremo, considerando el caso de etimológico de Roma y Jerusalén con su trasfondo patronal divino, colocaríamos atención en lo que pudiesen arrojar dos observaciones: primero, que don Pedro de Valdivia aludió a la llamada tradición jacobea del Apóstol Santiago cuando le dio su nombre a la ciudad y eligió por eso un escudo de armas con ocho conchas veneras santiaguesas para ella (conchas que eran símbolos de la protección de Santiago Apóstol en España); y segundo, que Jacob o Jacobo es el nombre original del apóstol, mientras que para algunas creencias, Jacobo de Zebedeo o Santiago Apóstol pudo haber sido hermano de Jesús, quien lo llamaba Boanerges según el Evangelio de San Marcos ("...a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno"), asegurándose que en su supuesto sepulcro en Judea se inscribió: "Jacob, hijo de José, hermano de Jesús".

A mayor abundamiento, cabe comentar que, en algunos planos coloniales de Santiago de Chile, como el de Emmanuel Bowen en 1747, la capital chilena aparece señalada como la ciudad de Saint Jago; y otros italianos hablan también de San Giacoppo, como el que publicara el Abate Juan Ignacio Molina hacia 1776. Sucede que, en tiempos medievales y por dispersión en diferentes lenguas, Jacobo fue transformado en Yaco y Tiago, surgiendo nombres santos como Sant Yaco, Sant Iago, San Tiago y, por supuesto, Santiago. Recuérdese que Santiago tiene también un ente "reflejo" en la mesa de Cristo: Santiago el Menor o Jacobo de Alfeo (Yakov ben Halfay), que en algunas tradiciones es interpretado como una suerte de dualidad de Santiago el Mayor, relacionándoselos con las constelaciones de Canis Mayor y Canis Menor en interpretaciones estelares del Camino de Compostela. El nombre Jacobo, por lo demás, se hace equivalente a James, Jacopo o Jacques, y el apellido de William Shakespeare para algunos parece proceder del francés Jacques-Pierre, traducible como Jacques-Padre o Jacobo-Padre (teoría que incluso comentara Sigmund Freud), lo que podría ser hasta un pseudónimo o alias del célebre Bardo.

Quizás en esta cuestión etimológica estén las claves del supuesto nombre secreto de Santiago del Nuevo Extremo, como reflejo nominal en el austrum del Santiago de la tradición jacobea en Compostela.

Por supuesto, al igual que sucede con muchos temas relacionados con asuntos mistéricos de la ciudad (subterráneo de los jesuitas, el río Mapocho con vida y voluntad propias, sus puntos indicativos de una geografía sacra, etc.), la realidad inevitablemente se amalgama con el mito y con interpretaciones ingeniosas que van enriqueciendo sus contenidos pero alejándolos de los hechos, aunque nadie puede negar que se trata de una leyenda cautivante.

Los vapores en cada puesto de sánguches de potito suelen cargar el picante concentrado de olores de la mezcla, haciendo caer a algunos en la seducción y a otro en el asco. Los gustos se ponen a prueba frente a estos pequeños expendios.

Los vapores en cada puesto de sánguches de potito suelen cargar el picante concentrado de olores de la mezcla, haciendo caer a algunos en la seducción y a otro en el asco. Los gustos se ponen a prueba frente a estos pequeños expendios.

El conjunto aparece en el barrio gracias a un proyecto de la familia empresarial Marió, ligada a las artes escénicas y espectáculos, según informa el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, don Alberto Gurovich Weisman, en un artículo del trabajo titulado "Guía de patrimonio y cultura del Barrio de la Chimba" (Ediciones Ciudad Viva, 2007). El propósito era levantar un gran conjunto residencial para arriendo, con cine-teatro propio, obra que sería ejecutada con planos de los arquitectos de la Universidad Católica don Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos R.

El conjunto aparece en el barrio gracias a un proyecto de la familia empresarial Marió, ligada a las artes escénicas y espectáculos, según informa el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, don Alberto Gurovich Weisman, en un artículo del trabajo titulado "Guía de patrimonio y cultura del Barrio de la Chimba" (Ediciones Ciudad Viva, 2007). El propósito era levantar un gran conjunto residencial para arriendo, con cine-teatro propio, obra que sería ejecutada con planos de los arquitectos de la Universidad Católica don Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos R.

Destacó antaño, por ejemplo, el "Bar Capitol", una concurrida fuente de soda y restaurante en la dirección de Independencia 232, exactamente al lado Norte de la entrada monumental al cité. Seguramente el cine le proporcionaba parte de la clientela a sus mesas, donde se ofrecía en su publicidad "Tocadiscos de a $1", como verificamos en la revista "Fontana" de noviembre de 1948, órgano oficial del Sindicato Profesional de Fuentes de Soda, Pastelerías y Cafés. Este antiguo local está convertido hoy en un negocio de venta de cortinas y accesorios: la "Corty House".

Destacó antaño, por ejemplo, el "Bar Capitol", una concurrida fuente de soda y restaurante en la dirección de Independencia 232, exactamente al lado Norte de la entrada monumental al cité. Seguramente el cine le proporcionaba parte de la clientela a sus mesas, donde se ofrecía en su publicidad "Tocadiscos de a $1", como verificamos en la revista "Fontana" de noviembre de 1948, órgano oficial del Sindicato Profesional de Fuentes de Soda, Pastelerías y Cafés. Este antiguo local está convertido hoy en un negocio de venta de cortinas y accesorios: la "Corty House".

Se recuerda a esta sala como un activo lugar de proyecciones, eventos en vivo y varios encuentros políticos durante aquellos años de mayor lustre, llegando a acoger los congresos del Partido Socialista durante los años del Gobierno del Frente Popular. Sin embargo, se le empieza a perder la pista a inicios de los años setenta, que parece ser ya su definitivo período de decadencia, cuando aparece también una maderera en la dirección del edificio y con su nombre: Maderas Capitol Ltda.

Se recuerda a esta sala como un activo lugar de proyecciones, eventos en vivo y varios encuentros políticos durante aquellos años de mayor lustre, llegando a acoger los congresos del Partido Socialista durante los años del Gobierno del Frente Popular. Sin embargo, se le empieza a perder la pista a inicios de los años setenta, que parece ser ya su definitivo período de decadencia, cuando aparece también una maderera en la dirección del edificio y con su nombre: Maderas Capitol Ltda.

Don Diego Portales Palazuelos, que entró al mundo político como líder y fundador de los estanqueros.

Don Diego Portales Palazuelos, que entró al mundo político como líder y fundador de los estanqueros.

Durante la gran remodelación del palacio, en el siglo XVI, muchas de las obras de arte que almacenaba fueron trasladadas hasta el salón principal del edificio, pero los grandes fragmentos del Coloso de Constantino permanecieron en el patio, si la información con la que contamos es correcta.

Durante la gran remodelación del palacio, en el siglo XVI, muchas de las obras de arte que almacenaba fueron trasladadas hasta el salón principal del edificio, pero los grandes fragmentos del Coloso de Constantino permanecieron en el patio, si la información con la que contamos es correcta.

Los trozos visibles de la colosal estatua de Constantino, mirados de derecha a izquierda, corresponden a los siguientes:

Los trozos visibles de la colosal estatua de Constantino, mirados de derecha a izquierda, corresponden a los siguientes:

¿Qué es exactamente este invento culinario? No es un sándwich propiamente tal, pero tampoco una pizza en el sentido convencional. Sin embargo, tiene un poco de ambos y mucho de propio.

¿Qué es exactamente este invento culinario? No es un sándwich propiamente tal, pero tampoco una pizza en el sentido convencional. Sin embargo, tiene un poco de ambos y mucho de propio.