"La Primera Escuadra Nacional" (que no fue tan "primera"), zarpando en el conocido cuadro de Thomas Somerscales. Se observan los buques "San Martín", "Lautaro", "Araucano" y la "Chacabuco" (que sería el ex "Clifton" de Carrera).

Para algunos, se ha vuelto un cliché ya repetir que la historia no siempre es tan definitiva y categórica como el consenso lo establece. Sin embargo, fuera de enfoques revelacionistas o mesiánicos, hay ocasiones en que la sentencia aplica bastante bien, especialmente cuando están a la vista las razones para ponerla en duda y, sin embargo, pocos lo hacen.

La Armada de Chile se considera a sí misma fundada en 1817, en el Gobierno de don Bernardo O'Higgins Riquelme y con la preparación de la Primera Escuadra Nacional que, no mucho después, iba a zarpar mejorada y aumentada a Perú para librar la lucha que le daría la Independencia al ex Virreinato. o obstante, al revisar sus antecedentes, puede verificarse la existencia de unidades y de casos de oficialidad que se remontan al período de la Patria Vieja (1810-1814), de modo que estamos ante una inconsistencia cronológica que pocas veces es explicada.

La razón de este remolino nos parece sencilla: se ha pasado por alto, ya sea en forma inocente o ignominiosa, la importancia fundamental que tuvo el General José Miguel Carrera en el establecimiento de una fuerza de mar durante el proceso de Independencia de Chile y de América. No una, sino dos flotillas parecen ser el verdadero antecedente germinal de la Armada de Chile y de la Primera Escuadra Nacional, identificada con la muy posterior creada ya en la Patria Nueva. Aquí expondremos alguna información relativa a esta curiosa e intrigante cuestión. Diríamos también, que sólo en tiempos recientes ha comenzado a ser tibiamente revisado este asunto por algunos de los profesionales de la historia, con un cambio de enfoque más que el aporte de conocimientos realmente nuevos o diferentes a los que han estados siempre disponibles.

EL CAPITÁN TORTEL Y LAS FECHAS QUE NO CALZAN

El marino de origen francés Juan José Tortel Maschet (1763-1842), es otro ilustre olvidado de la historia de Chile, a pesar de figurar como un antecedente y uno de los puntos de partida de la historia de la Marina de Guerra en Chile, pues fue designado Comandante interino de la misma en Valparaíso, el 15 de octubre de 1817, en la génesis de fuerza naval chilena de la Patria Nueva.

Hay algo que resulta extraño en la revisión de las fechas, sin embargo: a la sazón, Tortel ya era considerado en Chile el primer marino y primer Capitán de Puerto, con nombramiento oficial de una institución que, se supone, aún no nacía. Esto había tenido lugar el 14 de abril de 1814, como reconocimiento de la Junta de Gobierno a su compromiso y lealtad con la causa patriota en plena Patria Vieja, otorgándosele el grado de Teniente de Navío de la Marina de Chile.

¿Existía la institución como tal, entonces, si ya tenía a su primer oficial? ¿Cómo es posible que hallan claros antecedentes de que ya había un cuerpo institucional de la Marina de Guerra proveniente de plena Patria Vieja, si esa misma rama naval se estima fundada después de la Reconquista Española y de la decisiva Batalla de Chacabuco en 1817?

Cabe recordar que Chile casi no tenía comercio marítimo en 1810, al iniciarse su proceso emancipador. La falta de visión marítima se reflejaba en un plan de defensa presentado ese mismo año, que Donald E. Worcester describe en "El poder naval y la Independencia de Chile" como viciado "por una serie de conceptos erróneos"carentes de real visión estratégica sobre mares, islas y costas. Empero, de todos modos quedaría claro, a la larga, que la marina iba a ser un elemento de vital importancia para las guerras de Independencia, como lo observara con énfasis Luis Langlois en su "Influencia del poder naval en la historia de Chile, desde 1810 a 1910".

Don José Miguel Carrera, con su visión preclara y anticipadora, fue capaz de advertir temprano esta necesidad, como demostraremos.

Sucedió que, en 1813 y por una iniciativa del General Carrera, se había creado ya una Escuela de Pilotines destinada a formar a los primeros grumetes y oficiales navales chilenos, encargándole la tarea al mencionado Capitán Tortel, y a sus colegas Samuel Burr y a Monson. Actuaron bajo mando del Gobernador de Puerto de Valparaíso, Brigadier Francisco de la Lastra. También verán la luz en esos meses, las Ordenanzas de la Marina de Guerra y un Reglamento de Uniformes Navales, poniendo en relieve que la institución de la Armada de Chile, de alguna manera, ya existe de manera germinal en este prolífico periodo en que se cimentará también la identidad republicana.

Junto a estas provisiones, Carrera había hecho una urgente advertencia a la Junta Provisional de Gobierno: la amenaza de la flota española a cargo del Brigadier Antonio Pareja, sólo podía ser respondida con una fuerza de mar propia para Chile. El territorio controlado por los patriotas, pues, estaba atrapado entre el Virreinato de Perú y las guarniciones realistas en Valdivia y Chiloé, por lo que resultaba fundamental para el proyecto libertario que estas últimas no fuesen abastecidas por los realistas desde el Callao, además de contrarrestar el peligro de los desembarcos enemigos en las costas y los bloqueos.

Esto sucedía antes de que Tortel debiese salir al exilio a Mendoza siquiera, con la derrota de los patriotas en Rancagua en octubre de 1814, período en que José de San Martín los designó instructor de artilleros. Sólo cuando el francés regresó a Chile ostentando aún su rango, recibió el mando de una flota compuesta por cuatro navíos: los navíos "Águila", "Araucano", "Rambler" y "María Isabel", en julio de 1817, destinados a evitar exitosamente los bloqueos a Valparaíso y Talcahuano. También asume como Gobernador Marítimo de Valparaíso y después como Comandante de la Marina.

Cuando el Almirante Lord Thomas Cochrane zarpó con la Expedición Libertadora del Perú el 20 de agosto de 1820, Tortel quedaría encargado de proteger el territorio Sur al mando de la corbeta "Chacabuco", especialmente en la proximidad de los bastiones enemigos en Valdivia y Chiloé. Veremos más abajo que esta nave provenía, precisamente, de una escuadra anterior a la que se considera tozudamente como la "primera".

Hoy, una comuna aisenina ubicada en la Provincia de Capitán Prat, recuerda con su nombre al marino francés Tortel.

Don José Miguel Carrera (1785-1821)

LA PRIMERA FLOTILLA DE 1813

La Junta comprendió la situación y, sin perder tiempo, decidió adquirir los dos primeros navíos de la historia de la Armada de Chile, por decreto del 22 de abril de 1813, encargándole las operaciones al propio Tortel, supervisadas por Lastra y de acuerdo a las instrucciones dejadas por Carrera. La Casa de Moneda de Santiago iba a confeccionar los proyectiles para sus cañones de ambos buques y la tripulación se hizo reclutando personal nacional y extranjero, en plazos exageradamente breves y con criterios de selección de personal cercanos a ser nulos.

Ya en ese mes de abril, además, comenzaba a tomar cuerpo una idea que muchos creen equivocadamente nacida recién en el exilio en Mendoza: la de llevar adelante una campaña conjunta entre Chile, Argentina y Perú, pretensión inconcebible sin una expectativa de establecer poderes navales.

Los dos navíos incorporados a la naciente fuerza de mar chilena eran:

El bergantín "Potrillo", ex "USS Colt": fue un navío botado al agua en el año 1812, armado en los Estados Unidos, que desplazaba 260 toneladas. Por un mismo decreto, fue comprado y armado con 10 cañones cortos de 9 libras, 8 cañones largos de 12 libras, 2 cañones de 6 libras y 2 pedreros antiabordajes. Comprado en $16.000, al parecer fue cronológicamente el segundo en enarbolar bandera chilena. Tenía capacidades para una tripulación de 30 hombres, dos palos, mesana con vela cuadrada y trinquete con vela cangrejera. Podía desplazarse a vela y a remos, resultando bastante maniobrable. Habría sido el representante estadounidense en Chile y gran amigo de Carrera, Mr. Joel Roberts Poinsett, quien había sugerido esta adquisición.

La fragata "Perla": segunda en llegar, fue una nave del año 1811, construida muy posiblemente en Baltimore, Estados Unidos, tomada por Chile en régimen de arriendo. Su armamento era de 2 cañones de 24 libras, 22 cañones de 12 libras. Fue armada contra reloj por Tortel y sus asistentes, y sus artillería había sido tomada de la corbeta portuguesa "San José de la Fama" que estaba en Valparaíso esperando una carga trigo cuando se le requisó dada la urgencia que se vivía, lo que significó un enfrentamiento diplomático con el Reino de Portugal velozmente resuelto con el pago de indemnizaciones a los afectados. Al parecer, fue la primera nave formalmente incorporada a la Marina de Guerra en Chile y también la primera con la bandera nacional, correspondiente al estandarte de la Patria Vieja.

Las Actas del Cabildo de Santiago del 5 de abril de 1813, redactadas a instancias de Carrera, habían pedido proponer al Gobernador de Valparaíso armar prontamente ambas naves "con el objeto de bloquear a Talcahuano para embarazar a nuestros enemigos los auxilios y refuerzos que le puedan mandar de Chiloé y Lima". La urgencia era hacer frente a la fragata "Warren", de tripulación norteamericana pero al servicio español con patente de corso, que bloqueaba el puerto de Valparaíso.

No estuvo exento de problemas el arribo de los navíos a puertos chilenos. Cuando el "Potrillo" apareció en Coquimbo, con bandera de los Estados Unidos, una fragata al servicio del virreinato peruano llamada "Bretaña" intuyó su objetivo y la persiguió hasta que recaló en La Herradura, acto que fue considerado un asunto agravioso y lindante en un incidente diplomático.

Entre los oficiales de su tripulación estaban Francisco Lastarria, José Rodríguez, el Padre Aymar, Vicente Guzmán, José Manuel Molina y Luis Ovalle. Muchos de los reclutados serían norteamericanos y trabajadores portuarios, incorporados con muy poca selectividad por los plazos que eligió el inexperto Lastra, como hemos dicho, algo que pesaría casi de inmediato: infelizmente, las dos naves que conformaron la primera flotilla de guerra chilena, fueron tomadas por traidores dirigidos por un italiano llamado Carlos Antonio Magi y puestas al servicio del enemigo, a poco de iniciar sus servicios en Valparaíso. Habían sido comprados por comerciantes españoles comprometidos en alma e intereses a la causa realista, logrando complicidad especialmente de los extranjeros y de un grupo de ex tripulantes portugueses del "San José de la Fama", que iniciaron el amotinamiento.

Así las cosas, la "Perla" se unió casi de inmediato a la fragata "Warren" que debía combatir en el puerto ese 2 de mayo de 1813, arriando bandera chilena y cambiándola por la española ante el asombro de todos los porteños que miraban desde los cerros expectantes del combate. Entre ambas, dispararon al "Potrillo" capturando la nave con Burr, su tripulación y todo. Seguidamente, las tres partieron hacia el Callao y fueron a parar a manos de los mismos corsarios españoles que bloqueaban Valparaíso. El escabroso acontecimiento es descrito con gran detalle por autores como Worcester.

Muchos de los detenidos en la calaverada fueron liberados gracias a una intervención del Capitán Monson en Lima, regresando a Chile en la nave "Hope".

Los patriotas vengaron la pérdida de manera curiosa: ese mismo mes, recuperaron Concepción y Talcahuano, capturando al buque-prisión realista "San José", pero escapándoseles el "Bretaña". Astutamente, dejaron izada la bandera española en el puerto y así, el 7 de junio, llegó confiada la fragata española "Thomas", que traía dinero y municiones para para las guarniciones, siendo capturada al día siguiente por lanchas cañoneras dirigidas por Ramón Freire y Nicolás García. Esto está bien descrito en el trabajo "Memoria sobre la primera Escuadra Nacional: leída en la sesión pública de la Universidad de Chile el 11 de octubre de 1846", de Antonio García Reyes. Empero, jamás se ha sabido con certeza qué pasó con ambas naves y por qué no aparecen después en la fuerza chilena.

Sí es un hecho que, en agosto, el "Protrillo" con bandera española inició una rebelión en Arauco, que hizo perder el control patriota de la zona; y para febrero del año siguiente, el buque participaba con la corbeta "Sebastiana" en el desembarco español en el mismo puerto, provocando así otro gran retroceso para los chilenos y una de las razones para justificar, más tarde, la firma del indecoroso Tratado de Lircay, no ratificado por el Virrey José Fernando de Abascal y al que los Carrera no tardaron en rebelarse. No hubo naves patriotas para hacerle frente a los realistas en todo este período en que siguieron escalando hacia el Norte, antes de derrotar a los patriotas en Rancagua a consecuencia de estos mismos retrocesos, como lo advierten autores como el Brigadier Cristián Soro Encalada en su artículo "José Miguel Carrera, príncipe de nuestro mar", de una edición de 2008 de la "Revista de Marina" de Chile.

De estas urgencias y traspiés se explicaba también la mencionada designación de Tortel como oficial de la Marina de Guerra, por Lastra: el francés actuó como primer corsario de Chile contra las fuerzas españolas durante ese año de 1814, ostentando su condición de primer oficial de la Marina de Guerra. Para estas acciones, dispuso y armó dos goletas de su propiedad para incorporarlas en la causa independentista: la "Mercedes" y el "Poción", con la que defendió Valparaíso.

Por su lado, desde marzo de 1813 el Capitán de Navío David Porter cumplía órdenes de su patria por aguas del Pacífico, en la fragata estadounidense "Essex", para dar captura a las unidades balleneras británicas que operaban en estas regiones, capturando de paso algunos buques de piratas peruanos. Gran Bretaña reaccionó enviando a Valparaíso una flota de guerra, que hizo caer al "Essex" en marzo de 1814.

Tras ser utilizados como naves de control y abastecimiento durante todo el tiempo de la Reconquista, la "Perla" y el "Potrillo" serían recuperados por los patriotas, al volver del exilio en Mendoza. La "Perla" cayó el 8 de octubre de 1817, atrapada por la Marina de Guerra cerca de Valparaíso justo cuando llevaba abastecimientos para los fuertes realistas de Valdivia y Chiloé. Los españoles habían reforzado sus cañones, pero el estado de su casco era tal que no se la volvió a utilizar hasta 1820, cuando cumplió servicios de transporte al mando de Guillermo Simpson, en flota de la Expedición Libertadora del Perú.

El "Potrillo", por su parte, fue recuperado el 20 de enero de 1820 por la fragata "O'Higgins" en Corral, por acción del mismo Lord Cochrane, justo cuando transportaba sueldos y víveres para la guarnición enemiga en Valdivia. Había sido armado con 18 cañones por los realistas, y ahora los patriotas lo usarían como buque de enlace y luego también transporte en la expedición a Perú, al mando de Eduardo Brown. Tras estos servicios, regresó a Valparaíso, donde fue desarmado y vendido a la Marina Mercante, perdiéndosele desde allí la huella.

Bajo el seudónimo Nautilus, el oficial de la Armada de Chile don Carlos MacKenney, comentaba en su "Episodios Navales Chilenos" sobre estos dos históricos y pioneros navíos chilenos: "Ésa fue nuestra primera fuerza naval, al mando del Comandante chileno Vicente Barba; naciente flotilla al tope de cuyos mástiles flameaban el tricolor azul, blanco y amarillo de la Patria Vieja".

LA EXPEDICIÓN NAVAL DE BROWN

A la sazón, no marchaba bien la causa emancipadora americana: en el breve tiempo transcurrido entre 1814 a 1816, América Latina no vio más que retrocesos en la lucha por la Independencia, con la derrota chilena de Rancagua, el aplastamiento del intento de rebelión del Cuzco, la expulsión del ejército argentino en Alto Perú, la captura y ejecución de José María Morelos en México, el exilio de Simón Bolívar y la destrucción de la Segunda República de Venezuela. Necesariamente debían incorporarse nuevas instancias de lucha a la cruzada continental.

Después de su ruptura total con O'Higgins tras el Desastre de Rancagua de octubre de 1814, y viéndose en Mendoza apartado por José de San Martín y los demás lautarinos de la causa patriota, hay un momento en el que Carrera comienza a forjar para sí la idea de que debía tomarse un camino diferente en la urgencia de asegurar el futuro de la Independencia, priorizando el mar. Los hechos históricos demostrarían que éste era el enfoque correcto.

Los hermanos Carrera marcharon con un grupo de leales exiliados hasta Buenos Aires. Allá, sin embargo, la presencia de don José Miguel no fue vista de mejor manera. Las redes de la Logia de los Caballeros Racionales de Cádiz, o Lautaro, llegaban a todas partes. Halló apoyo amistoso de marinos extranjeros, principalmente ingleses e irlandeses que lograron obtener patentes de corso del gobierno argentino y del mismo Carrera, pues aún mantenía el título de Gobernante de Chile en exilio. También lo acompañaban algunos amigos partidarios de su liderazgo.

Entre junio y noviembre de 1815, se planifica la célebre expedición compuesta por extranjeros, británicos en su mayoría, y algunos y chilenos y carrerinos, todos al mando del entonces Coronel de Marina don Guillermo Brown. Su objetivo era hostilizar a los realistas en el Pacífico y liberar a los prisioneros chilenos recluidos en Juan Fernández. No hay plena certeza de que Carrera participara de la gestación de este plan, pero sí está confirmada la actuación de chilenos afines a su persona. Cuatro eran los buques de esta aventura:

La goleta queche "Constitución" (conocida también como el "Uribe"), armada por el presbítero chileno Julián Uribe y con grandes sacrificios personales, tripulada principalmente por amigos suyos, al mando de Oliver Russell.

La fragata "Hércules", antes buque insignia de Brown y cedido a él por el gobierno argentino en reconocimiento a sus servicios en la campaña del estuario.

El bergantín "Trinidad" (a veces nombrado como el "Santísima Trinidad"), que quedó al mando de Miguel Brown, hermano del almirante.

El bergantín "Halcón", al mando de Hipólito Bouchard.

Contadas veces se destaca la participación chilena y carrerina en esta expedición, en las fuerzas de desembarco de la misma, especialmente en el caso del "Halcón". Esta infantería estaba comandada también por chilenos: Manuel García, Pablo Vargas y Ramón Freire. Además, entre los guardiamarinas iba Juan José Fontecilla, el hermano menor de Mercedes Fontecilla y cuñado de José Miguel Carrera. Todos los navíos llevaban la bandera argentina, salvo la "Constitución", cuya tripulación era casi completamente chilena: no usaba la enseña carrerina, sino una bandera negra, alusiva a la guerra a muerte. Para interés de los indagadores, detalles interesantes de los hombres a bordo del "Constitución" los aportan investigadores como el guardiamarina e historiador argentino Luis Fernando Furlán, en un artículo titulado "Preparativos navales y de corso chilenos en Buenos Aires", publicada por la "Revista de Marina" de Chile en 2004.

Y aunque esta aventura de la historia argentina es presentada tradicionalmente como una hazaña a nombre de Buenos Aires, por la presencia de su bandera recorriendo las aguas del Pacífico y bloqueando a los realistas, cabe señalar que sólo un ciudadano platense formaba parte en la planta de este equipo de intrépidos: un joven de apellido Esponda.

La expedición contuvo el aire al pasar por el Cabo de Hornos, enfrentando una terrible tormenta. Cuando llegaron a Isla Mocha, sin embargo, descubrieron que la "Constitución" no los había alcanzado: desapareció en la bravura de las aguas australes, con el gran patriota el Padre Uribe ahora convertido en mártir de la lucha. Para peor, los españoles se enteraron del paso de estas naves y el Gobernador Casimiro Marcó del Pont reforzó la defensa de costas frustrando el deseo patriota de hacer un ataque sorpresa. También intentó dotar de capacidad de fuego a los barcos de la marina mercante para enfrentar a Brown, aunque con escasa respuesta.

La flota marchó al Callao, dando captura a la nave española "Gobernadora", el 11 de enero de 1816. Ese mismo mes abrió fuego sobre la ciudad y sus buques, sin recibir demasiado de vuelta pues se habían retirado cañones de defensa para artillar los navíos. Brown pudo apoderarse así de la fragata "Consecuencia", con una valiosa carga traída desde Cádiz.

Iba en la nave capturada el Gobernador de Guayaquil, quien informó a los corsarios patriotas sobre las capacidad defensiva del golfo ecuatoriano, tentándose estos en poner proa hacia este destino para atacarlo levantando el bloqueo del Callao. Empero, la decisión fue un desastre y casi le cuesta la carrera al exitoso Brown, pues el "Trinidad" acabó encallado, viéndose obligado a la rendición. Sin embargo, su tripulación negoció con los realistas el intercambio de prisioneros que traían, quedando Brown libre, además de pagarse un rescate por la "Gobernadora" y la "Candelaria", reteniendo los dos barcos que quedaban de la flota original más la "Andaluz", una goleta que se les había sumado.

Otro efecto de la expedición de Brown fue de orden comercial, pues, cuando se supo de su llegada al Pacífico, la actividad de la marina mercante fue restringida, tanto así que, en Valparaíso, se negaron salida a 19 buques, provocando una reacción de los diputados realistas chilenos donde reclamaban por "los males que esta clase de aventuras causan". Esto generó una gran cantidad de comercio ilegal, especialmente a Chiloé.

Para resguardar sus intereses, además, los realistas habían enviado a Valparaíso los buques "Potrillo" -aún en sus manos- y la "Venganza", en diciembre de 1816. Su temor no era sólo la posibilidad de la llegada de una expedición de tierra, por el lado de la cordillera y desde Argentina, sino una que atacara por las costas, como lo había demostrado en gran medida esta expedición. Incluso Marcó del Pont estaba alerta ante falsas noticias hechas correr por San Martín para causar confusión entre los hispanos, sobre el zarpe de supuestas flotas desde Buenos Aires para atacar Talcahuano y San Vicente.

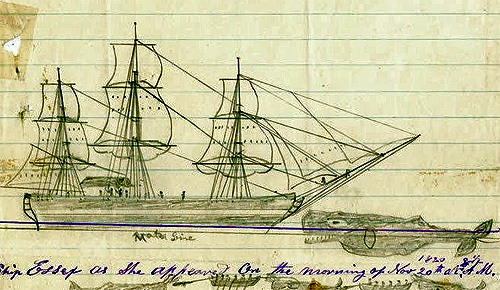

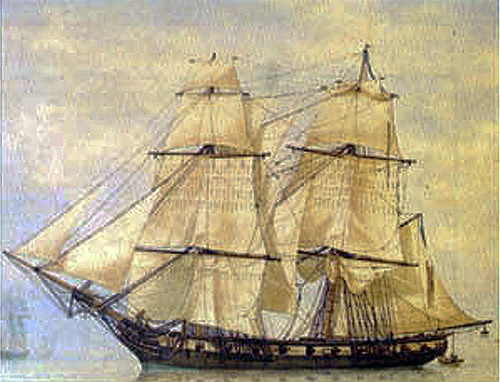

Un bergantín y una fragata, del siglo XIX.

VIAJE DE CARRERA A ESTADOS UNIDOS

Convencido así de que la garantía de triunfo estaba en el mar, gracias a experiencias como la de Brown (con quien siguió en contacto), Carrera comienza a planificar la formación de una flota chilena, para lo cual su esposa empeñará sus joyas obteniendo por ellas $700 pesos.

Parte embarcado desde Buenos Aires el 9 de noviembre de 1816, rumbo a Estados Unidos, llevando en su equipaje un documento de la Junta de Gobierno de Chile (en exilio), y otro de la Gobernación de Buenos Aires, en los que se le reconocía como plenipotenciario destinado a obtener recursos y financiamiento para la lucha emancipadora.

Llega al puerto de Annapolis el 17 de enero de 1817, en pleno invierno boreal y con las aguas escarchadas en el muelle. Al desembarcar, escribe a su amigo el Cónsul Poinsett y al distinguido Comodoro David Porter, de quienes recibirá asistencia en estos primeros días, además de ser presentado a importantes autoridades políticas norteamericanas, exiliados de las guerras napoleónicas y altos personeros de la masonería. Porter era oficial y héroe de la marina, ocupando el cargo de Ministerio de Marina en Washington.

En su diario de viaje va anotando toda esta odisea de casi un año en los Estados Unidos, que el aventurero creía capaz de resolver en sólo siete meses al momento iniciarla, según las cartas que envía a Brown. Durante su ausencia nacerá la segunda de sus cuatro hijos, de hecho.

Va aprendiendo el idioma inglés sobre la marcha, y haciéndose nuevas amistades. Recorre puertos y ciudades como New York, Washington, Huntington, Philadelfia, Baltimore, Boston; indaga sobre el sistema federal, sobre las maestranzas y fábricas de armamentos, sobre valores de navíos que aparecen a la venta y los créditos bancarios. También colabora en diferentes diarios, ganando simpatías entre veteranos y militares europeos que se ofrecen acompañarlo en el esfuerzo de ir por la liberación de Chile. Lo mismo sucede con jóvenes recién salidos de la Academia Naval de West Point, de quienes recibe aliento, más no compromisos de apoyo.

Incluso es invitado por José Bonaparte a su proyecto de armar una flota para liberar a Napoleón en la isla de Santa Elena, pero Carrera sigue distraído en su misión. El ex rey le presenta también al Mariscal Grouchy y a los generales Clauzel y Brayer del ejército napoleónico. Carrera le escribe a Grouchy, el 28 de agosto, revelando cierta simpatía en estos asuntos, que el prócer quería usar para intentar reclutarlo en su cruzada:

"Yo ruego a Ud. darme la satisfacción de verlo aquí cuanto antes, para que perfeccione la obra que sólo Ud. ha podido hacer. Casi afirmo que Ud. va a dar la libertad a nuestro Chile. En este momento me estoy alegrando de la emigración de mi mariscal. Sin él, yo perdía todas mis esperanzas. Estoy cierto de que Ud. sabrá dispensarme la continuación de mis súplicas. No puedo contener mis sentimientos en favor del suelo que nací; no pararé hasta dejarlo libre de la dominación borbónica".

Grouchy le respondía el 6 de septiembre, con el seudónimo de Edmundo Green, excusándose de participar en semejante apuesta:

"Yo no iré a Baltimore sino después que la expedición de (Francisco Javier) Mina haya partido. No quiero que los agentes de los borbones en este país, hagan a sus amos acusaciones en mi contra por haber tomado parte en asuntos que no conozco. No iría sino en caso de que las promesas de Mr. Suith no se realizaran, a fin de determinarlo, por la influencia que puede tener sobre él, mi opinión sobre el éxito de una empresa dirigida por vos, a secundaros con todos sus medios.

Adiós querido carrera, escribidme con puntualidad, y contad sobre los sentimientos de particular aprecio y amistad sincera que me habéis inspirado".

Conoce también al ex presidente de la Unión Mr. Aaron Burr; hace amistad con Thurlow Weed y Baptist Irving, editor del periódico "The Columbian", y los oficiales de Marina David Jewett y H. Kennedy; también con el almirante británico Cockburn, y los generales norteamericanos Ripley y Miller. En New York conoce al gobernador electo Witt Clinton, y en Washington se reúne con el alcalde James Blake.

Sus esfuerzos fueron tales que llegó a entrevistarse con el propio Presidente James Madison el 26 de enero de 1816, gracias a la intermediación de Porter, aunque su ayuda no pudo ser abierta por estar Washington intentando la compra de la península de Florida a España. También se entrevistará con el Secretario de Estado, Mr. James Monroe, futuro Presidente.

Sin embargo, para mediados de 1816 aún no obtenía más que promesas, incluso de prestamistas con los que entró en contacto gracias a Poinsett, como unos de apellidos Asthor y Forbes, quienes estuvieron al borde de financiar su empresa antes de apartarse y desconocer súbitamente estos asuntos.

LA ESCUADRA DE CARRERA DE 1816-1817

En estas andanzas, su amigo John Randall Shaw lo invita a militar en la Logia Masónica San Juan, abriéndosele enormes puertas para su proyecto entre los contactos que logra hacerse al seno de la sociedad. Ese día, anota en su diario:

"Sábado 24, a las 7 de la noche he sido recibido en la Logia San Juan N. 1. Mi padrino Mr. Shaw me ha dado el tercer grado. Dejé mi nombre de mi puño y letra en el libro".

En este ambiente, conoce al acaudalado empresario y cronista John Stuart Skinner, propietario de periódicos y director del Servicio de Correos de Baltimore. Luego de escuchar atentamente las intenciones de Carrera, accedió a prestarle U$4.000 con interés del ciento por ciento, para financiar el proyecto que le habían negado los prestamistas cuando tenía el contrato ya casi firmado. El dinero parecía caerle del cielo, pudiendo contratar con ello a varios oficiales desplazados de las guerras europeas y a 19 artesanos que incorporaría a su plan. Madison también lo habría ayudado discretamente en esta operación, bajo cuerdas y para no afectar las relaciones con España.

Por fin llega a un acuerdo con la compañía D'Arcy & Didier de Baltimore. Don Benjamín Vicuña Mackenna aporta detalles de este negocio en su obra "El Ostracismo de los Carrera": después de pactar las condiciones en que sería equipado el primer navío, viaja a New York con la intención de organizar la expedición militar y el personal necesarios.

Enterado de la feliz marcha del proyecto, el ministro Porter no duda en enviar sus felicitaciones a Carrera, escribiéndole estas sorprendentes y reveladoras líneas, el 13 de septiembre, que podrían estar entre las primeras declaraciones de los Estados Unidos reconociendo la independencia de las naciones de Iberoamérica:

"Espero ardientemente que en pocos años verá Ud. su patria tan libre como la nuestra. Ud. tiene nuestros más cordiales deseos en su favor, y nuestro auxilio en cuanto lo conciente nuestra posición neutral. No somos tan pasivos como pudiera creerse de vuestras operaciones, y seremos los primeros en reconocer la independencia de la América Meridional cuando ella asuma por sí misma su carácter de nación. Espero que la reunión del Congreso conseguirá estos resultados y el gobierno regular y respetable que él establezca bastará para unir todos los partidos y concluir las disensiones.

Hasta aquí no hemos podido determinar hasta dónde debíamos considerar establecido el Gobierno Supremo de la América del Sur, si de Caracas, Cartagena, Montevideo o Buenos Aires. Varios agentes nos han sido enviados, pero pronto hemos descubierto que son los emisarios de un partido y no de los gobiernos. Los esfuerzos que en el día se hacen proporcionarán al fin esa unión y mutua inteligencia tan largo tiempo necesaria para vuestra pronta emancipación, y el elevado carácter de las personas que promueven estas empresas, nos da a conocer que están destinadas a más altos fines que aquellos que hasta aquí han sido dirigidos con el exclusivo objeto de una utilidad mercantil".

Así, después de haber llegado sin recursos, sin saber el idioma y apoyando sus promesas y compromisos sólo por su palabra, en once meses Carrera ha logrado armar una flota de guerra compuesta por los siguientes navíos con perfecta capacidad para hacer frente a los buques del Virreinato:

La corbeta "Clifton", de 490 toneladas y 28 cañones, contratada a la firma D'Arcy & Didier de Baltimore por escritura del 23 de noviembre de 1816. Fue armada por su cuenta y era su buque favorito, teniendo la intención de llamarle "Araucana", aunque veremos que fue rebautizado después como "Chacabuco".

El bergantín "Savage", contratado por el mismo acuerdo del "Clifton" a la D'Arcy & Didier.

La goleta o escuna "Davei", a veces llamada "Davy" en algunas fuentes. Pertenecía a la D'Arcy & Didier.

La corbeta "Regent", también de la D'Arcy & Didier.

La fragata "General Scott", el buque más poderoso del grupo, de 660 toneladas y 35 cañones, ofrecido por la Huguet & Tom de New York poco después del contrato de las cuatro naves anteriores.

El señalado contrato con D'Arcy & Didier, indicaba en su texto:

"Todas las operaciones militares de la Clifton sobre la costa de Chile deben ser dirigidas por mí y con la bandera chilena. Los 80.000 pesos pagados por la Clifton es entendido en el caso de que algún accidente retrase el envío de las cuentas pero mi obligación es pagar un ciento por ciento sin incluir los gastos de su tripulación.

En caso de que el Savage no pase en compañía de la Clifton a la costa de Chile, se me darán mil o dos mil fusiles más, las seis piezas de artillería volante, pólvora y plomo con las correspondientes cartucheras para fusiles".

Otro contrato fue celebrado por Carrera con la compañía Durand, para proveer a la flota de una gran cantidad de elementos entre los que se cuentan 3.000 fusiles con bayoneta, 1.000 sables, 1.000 pares de pistolas, además de municiones, proyectiles, pólvora, tercerolas, libros (de aritmética, geometría, geografía y matemáticas), instrumentos náuticos o meteorológicos, instrumentos musicales, artículos de escritorio, papelería y una imprenta de seis prensas. La mayor parte de este cargamento iría en el "Clifton" y el "Savage".

Corbeta de guerra británica "Thetis", gemela del "Clifton" (luego "Chacabuco") y la "Independencia". Grabado basado en un dibujo de E. W. Cooke, Londres, 1828. Fuente imagen: "Nace la marina de Chile... 1817-1818", de Javier Vargas Guarategua ("Revista de Marina" N° 129, octubre de 2012).

CON BANDERA CHILENA

Innecesariamente leal aún al gobierno Buenos Aires, que le había dado la espalda y maltratado, el 26 de octubre en los preparativos de la expedición, Carrera había escrito desde Baltimore una carta Director Supremo de las Provincias Unidas de la Plata y a la sazón jefe de la Logia Lautarina, Juan Martín de Pueyrredón (a quien no conocía aún personalmente), anunciando su zarpe y sus intenciones:

"Casi en los momentos de dar la vela para volver a mi patria, se me presenta la oportunidad de comunicar a V. E. de mi comisión en estos Estados. El sobrecargo del bergantín conductor de ésta, impondrá a V. E. detenidamente de mis determinaciones. Ojalá que corresponda el éxito a mis deseos! El exaltado patriotismo con el que un digno americano mira los progresos de esas provincias, hace que salga un costoso cargamento de elegidas armas para que, burlando la vigilancia de los enemigos que se cree bloquean aquella costa, arribe al río de la Plata con tan útil auxilio. Diariamente hace sacrificios dirigidos al mismo fin. Muy pronto conocerá V. E. que los sudamericanos le somos deudores de una eterna gratitud. Basta esta ingenua exposición para quedar seguros del interés con que V. E. se dignará mirar el buen resultado de sus especulaciones. Las dificultades que ofrecerán los portugueses en la comunicación, si es que atacan ese país, y la prontitud con que espero tener la satisfacción de recibir personalmente órdenes de V. E., me obligan a reservar por ahora, algunas noticias interesantes. Sin embargo, bajo de clave, digo algo a mi hermano Luis, quien instruirá a V. E.".

Ese mismo día, redacta también una interesante carta a su hermana Javiera, que su tataranieta Paulina Irarrázaval de Cox reveló a Fernando Campos Harriet para que la transcribiera en su biografía de Carrera:

"Existo aunque no con todas las satisfacciones que creerás. Será muy grande la que espero al ver realizado mi plan, y mayor si corresponden los resultados. Soy buen chileno, buen hermano, buen amigo y muy sensible a... Luego voy a tener el gusto de verlos; quizá llega el tiempo en que pueda serles útil".

Repasando su acuerdo de responsabilidades para dirigir la escuadra del 23 de noviembre, Vicuña Mackenna sintetiza así los puntos que Carrera ha establecido:

"1°. La escuadrilla estaba a las órdenes absolutas de Carrera, y todas las operaciones militares se ejecutarían bajo su inmediata dirección y con el pabellón de Chile;

2°. La escuadrilla era libre de entrar a cualquier puerto que Carrera designara;

3°. Ninguno de los buques podría hacer presas sin órdenes de Carrera;

4°. En caso de ataque por cualquier bandera, la escuadrilla se defendería militarmente;

5°. Carrera se comprometía a pagar sólo el 100 por 100 de todos los valores primitivos que le eran confiados".

Preparado para salir desde el 25 de noviembre, Carrera zarpa el 4 de diciembre de 1816 desde la Bahía de Chesapeake a bordo del "Clifton", seguido después por el "Davey" y, un mes más tarde, por el "Savage", mientras se esperaba que estuviesen listos el "Regent", que debía llegar hacia inicios de febrero (se hallaba en un viaje de rutina en Europa) y el "General Scott", que iba a ser el último en ser despachado.

Bajo el pabellón de la Patria Vieja, le acompañan 30 oficiales americanos, franceses e ingleses, entre ellos el general italiano Giusseppe Rondizzoni y el general francés Jorge Beauchef, que jamás se apartarían del compromiso con Chile ni de la causa republicana. El General Miguel Brayer lidera a los oficiales a bordo. Vienen también el comandante de escuadrón e ingeniero Alberto Bacler D'Albe, Caballero de la Legión de Honor, al igual que el teniente Widt. La lista de personajes a bordo del "Clifton" la publican, entre otros, Diego Barros Arana en nota a pie de página de su "Historia General de Chile", y documentos más modernos como el artículo de Campos Harriet, por si quiere ser conocida con más detención. Como las instrucciones y órdenes se impartían en castellano, se armaron también cuatro grupos de aprendizaje a cargo de Mariano Benavente, los capitanes Peña y Jordán, y el propio Carrera.

Aunque algunas opiniones ponen en duda que estos navíos hayan enarbolado la misma bandera chilena que había sido diseñada y presentada por Carrera en 1812, hay fundadas razones para dar por hecho que así fue, alguna vez comentadas por los fallecidos investigadores carrerinos Benjamín González Carrera y Emilio Alemparte Pino, entre otros, luego de estudiar documentación relativa al caso. Una de las principales sería el razonable interés de Estados Unidos de no aparecer comprometiendo su bandera en la causa emancipadora contra el Imperio Español: faltaban, pues, siete años para que Estados Unidos proclamara su célebre Doctrina Monroe resumida en la frase "América para los americanos", contra la intervención de países europeos en el Nuevo Continente, aunque a la larga acabó siendo motivo de rupturas y desconfianzas de toda Iberoamérica para con el intervencionismo de Washington y su "selectividad" frente a qué agresiones europeas reaccionar y cuáles no. Sin embargo, es un hecho admitido por el propio Carrera en su posterior testamento de Montevideo, que el gobierno de los Estados Unidos le tendió de alguna manera la mano en este proyecto.

También es de la idea de que la flota iba con bandera chilena, la autora argentina Beatriz Bragoni. Lo manifiesta en un reciente trabajo titulado "José Miguel Carrera. Un revolucionario chileno en el Río de la Plata", afirmando que navegaban bajo "el pabellón tricolor que había enarbolado en Santiago durante la celebración del aniversario de la independencia de las colonias inglesas en 1812".

No nos parece pertinente la opinión de que no puede ser considerada una flota chilena por la escasez de miembros de esta nacionalidad: bajo ese concepto, la revisada expedición de Brown no tendría ninguna relación con la historia naval argentina, como oficialmente es tomada, siendo incluso más asociable a Chile por el origen de algunos de sus principales hombres. No es el caso, por supuesto.

Por las descritas razones, compartimos la conclusión de que ésta fue la verdadera Primera Escuadra Chilena; o acaso la segunda si nos ponemos más flexibles y aceptamos contar la flotilla del "Potrillo" y la "Perla", que preferiríamos considerar sólo como antecedente, dado su pequeño número de unidades.

A diferencia de lo que el consenso asegura sobre la flota que se armó en la Patria Nueva señalándola como la primera, entonces, la escuadra de Carrera sería la dignísima merecedora de tal título, aunque la razón por la que suele negarse este hecho no se encuentra tan oculta, según veremos.

LOGIA LAUTARO PREPARA EL GOLPE

Mientras aún navegaba el "Clifton" sucedió que, recibida la carta de Carrera por el Gobierno de Buenos Aires, la alertas se prendieron de inmediato entre los lautarinos y en el propio Pueyrredón: veían una clara amenaza para el proyecto de acaparar la liberación de Chile y Perú que estaban llevando adelante en esos mismos momentos con la sumisión de O'Higgins. El regreso de Carrera a Chile y con semejante equipo, no estaba considerado ni debía ser posible.

San Martín, en tanto, también se había enterado del logro del chileno gracias al guerrillero Manuel Rodríguez, por lo que dirigió un oficio a Pueyrredón solicitándole impedir que los Carrera retornaran a Chile, a lo que el Director Supremo del Plata le respondió que esa decisión ya había sido tomada: "Aún antes de recibir el oficio de V. E. de 15 del pasado sobre el embarazo que debe producirle la presencia de los Carrera en Chile durante sus operaciones militares, tenía resuelto del Director Supremo no se permitiese de modo alguno la traslación de estos individuos a aquel reino".

Luego, en carta reservada, continúa discurriendo sobre su pensamiento y sus preparativos para enfrentar la situación:

"Para asegurare de toda responsabilidad en el intento de Ud. de alejar a los Carrera, será de suma importancia que Ud. acumule materias y me los remita en términos que justifiquen mi conducta. Mientras yo mande, no se acercarán a Mendoza".

El destino de Chile, pues, estaba secuestrado ya en las manos de la Logia, bajo el disfraz de una asistencia militar para la liberación del yugo hispánico, como ha pasado a la historia.

Por otro lado, la idea de un Chile erigiéndose como potencia de las nuevas repúblicas, haría naufragar las tentaciones de establecer un gobierno tripartito en los países en conflicto con España, incluso con controvertidas seducciones por establecer monarquías localistas uniendo Argentina, Chile y Perú. Así, el asesor de San Martín y Ministro de Guerra de Pueyrredón, el General Juan Florencio Terrada (mismo que había intentado intrometerse en las cuestiones de Chile durante toda la Patria Vieja), alerta a O'Higgins escribiéndole el 17 de enero de 1817, al mismo tiempo que informaba de la "autorización" de Buenos Aires (!) para su nombramiento como Director Supremo de Chile, si todo marchaba como San Martín esperaba:

"Carrera viene en una fragata norteamericana: vaya esta noticia para que no todo sea alegría; mucho siento este accidente, por lo que pueda influir en el desorden de su hermoso país".

Don Bernardo, lejos de sentir herida su conocida soberbia ante el hecho de que tuviese que pasar por Buenos Aires el permiso para ser Director Supremo de su propia patria, o que se impidiese llegar hasta ella un enorme refuerzo marítimo como el que traía Carrera, responde el 28 de enero desde el Paso los Patos en la cordillera, en los siguientes términos donde se desentiende también de su responsabilidad en el Desastre de Rancagua que puso fin a la Patria Vieja:

"En el conocimiento de la invariable opinión que Ud. siempre ha sostenido sobre que la pérdida de Chile fue debida a la ignorancia y debilidad, o a la corrupción y traición de los que lo gobernaron desde septiembre de 1810 hasta el mismo mes de 1814, y conociendo igualmente la opinión que el calor de su amistad le ha conducido a formar de mi carácter, no me sorprende que haya influido a fin de que luego que pise el territorio de Chile sea yo nombrado presidente de él, con entera y absoluta independencia de ese gobierno. Los fundamentos sobre que su gobierno ha decidido sobe esta materia reflejan tanto en su honor como en el mío. La llegada de Carrera en estos críticos momentos es una circunstancia que no puede halagar a Ud. como a ningún patriota recto y juicioso que esté bien impuesto de su conducta en Chile. No obstante, si la Divina Providencia fuese servida de coronar al ejército libertador con la victoria, las maquinaciones de ese hombre miserable no puede injuriar mucho en un país donde es tan bien conocido, y por cuya traición el pueblo chileno ha sufrido más de dos años la opresión española y a que exclusivamente se deben atribuir sus humillaciones".

A todo esto, antes de llegar a Buenos Aires, Carrera que ya había sido advertido de la salida del Ejército Libertador por la cordillera gracias a un barco inglés con el que se encontró en la ruta. Traía sus propias sospechas y dudas de lo que podía suceder en el puerto.

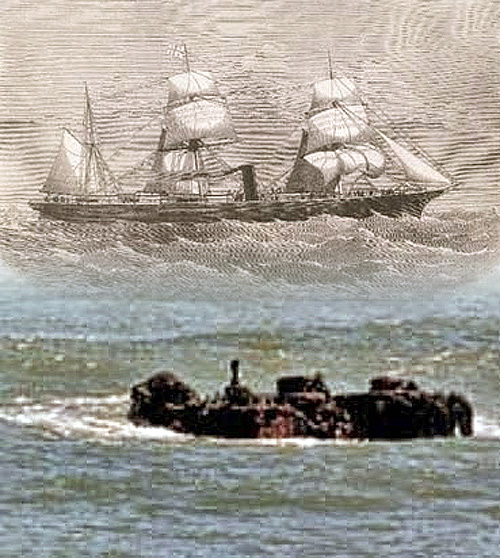

Salón de la Cámara de Diputados del ex Congreso. La Escuadra Nacional con bandera de la Patria Nueva, en la pintura “Partida de la Expedición Libertadora del Perú”, de Thomas Somerscales.

LLEGADA DE LA FLOTA A BUENOS AIRES

Hay fragmentos de información interesantísimos sobre el episodio que estaba por comenzar, dispersos por algunos trabajos como el de Vicuña Mackenna, Barros Arana o los de Manuel Reyno Gutiérrez sobre la biografía del prócer. Podemos encontrar uno de los pocos casos en que han sido reunidos, en la clase magistral "Carrera y el Mar", dada por Ana María Ried U. y Rodolfo Schmidlin, ambos del Instituto Histórico José Miguel Carrera, en un encuentro de la Universidad de las Américas durante 2015.

Sucedería que, ni bien tocó puerto con el "Clifton" en Buenos Aires, el 5 de febrero de 1817 (8, según otras fuentes), las veladas hostilidades devenidas después en ultrajes no se hicieron esperar. Sin embargo, parece que algo intuía el prócer, llevándolo a desconfiar de Pueyrredón en último minuto, quizás recordando sus malas experiencias en Buenos Aires: en lugar de anclar, tuvo la precaución de hacerlo en Ensenada, más al oriente del puerto principal, dejando al "Clifton" a cargo del capitán Davey y del General Brayer. Don José Miguel partió, entonces, a reunirse con sus hermanos en la casa de doña Javiera, en Buenos Aires, donde vivía sin holguras y con bastantes limitaciones.

Reunidos por primera vez en sus vidas hacia el día 10, Pueyrredón intentó retener a Carrera tanto como fuera posible, para evitar que viajara mientras no culminara la campaña en Chile. Probó primero intentando adularlo, y después dilatando su permanencia. Hasta cargos le ofreció durante esas reuniones, a los que su invitado se opuso, justo cuando la "Davei" ya estaba llegado a puerto a reunirse con el "Clifton".

La noticia del arribo de la "Davei" obligó al Director Supremo de Buenos Aires a comenzar a quitarse la careta de anfitrión. Tiempo después, en su "Manifiesto a los pueblos de Chile" (marzo de 1818), Carrera comenta algo más extenso sobre su respuesta a Pueyrredón y estos tensos días retenido en Buenos Aires.

También escribirá Carrera al propio Pueyrredón, luego de enterarse de la victoria de Chacabuco ocurrida justo cuando su flota no terminaba de arribar completa en Buenos Aires:

"En vista de la gloriosa acción de Chacabuco, cambian las circunstancias pero no la absoluta necesidad de dominar el Pacífico. Adjunto a Usted la fuerza total de los buques, así como las armas y relación de los oficiales y artesanos".

Sin embargo, como sentenciara Reyno Gutiérrez: "Por mucho que fueran los deseos de don José Miguel Carrera de colaborar, el odio que su actitud sembró en el corazón de O'Higgins y sus partidarios le cerraba el paso a un entendimiento"... El encono de la Logia Lautarina casi completa, agregaríamos por nuestra parte.

Algunos autores argentinos hablan de una misteriosa "sociedad" formada por O'Higgins y San Martín para adquirir naves y pertrechos para la Marina de Guerra, que podrían coincidir con éstas que iban a ser vilmente usurpadas a Carrera. Lo cierto es que poco antes de tomar su dura decisión contra los Carrera, Pueyrredón le escribe a San Martín el 8 de marzo, incluso pidiendo una pensión de 3.000 pesos anuales para él, tal vez compadecido del daño que le había inferido:

"Existe en esta capital don José Miguel Carrera, perteneciente a ese Estado, con sus hermanos don Juan José y don Luis, y a todos por razones políticas he indicado la necesidad de no pasar a esos pueblos, con lo que se han conformado. El primero ha hecho recomendables servicios a su patria en los Estados Unidos, donde ha negociado una expedición naval con destino a la reconquista de ese reino, y hubiera llenado sus fines con probabilidad, en el caso que nuestras fuerzas no se hubiesen anticipado. En la actualidad puede ser útil a ese Estado y a la causa general, y se ha desprendido generosamente de toda intervención en ella, poniendo a disposición de este gobierno todos sus derechos. Sean cuales fueren los motivos de disgusto que se hayan ofrecido en el curso de la revolución, no se puede negar el mérito de su constante resolución por la libertad, a que él ha consagrado grandes esfuerzos, teniendo una parte no pequeña sus hermanos. Su rango en la milicia en ese Estado es distinguido y el honor patrio se interesa en que no se vean desvalidos y necesitados en un país donde carecen de recursos para su subsistencia.

...La delicadeza del director de Chile está interesada en esta medida, que no podrá ser menos de ser bien aceptada por la opinión de los pueblos, haciéndoles conocer que se ha puesto término a las antiguas discordias, preparando los caminos de una dichosa reconciliación".

Por supuesto, Pueyrredón escribía desde el optimismo que inspiraba estar convencido -como la mayoría de los chilenos y argentinos- de que se había sellado el buen destino de la Independencia de Chile en Chacabuco, ignorante de que la causa iba a tener un grave retroceso en Talcahuano y después en Cancha Rayada, obligando a la apuesta final de Maipú. Dilatación de la guerra que, de haber contado la nación del Pacífico con la flota completa de Carrera, posiblemente no hubiese sido necesaria.

La carta de marras fue enviada por un mensajero que encontró a San Martín en Mendoza, mientras se hallaba de camino hacia Buenos Aires. Al general le brillaron los ojos con el contenido de esta misiva, y ese mismo día escribió a O'Higgins ofreciéndole los navíos de Carrera como si fuesen propios, advirtiéndoles que podrían llegarle en unos dos meses y si estaban bien estado.

Don Bernardo escribía después a Pueyrredón sin medir su ojeriza con los Carrera, nuevamente obsesionado con desentenderse de la responsabilidades del desastre de 1814, su gran mácula y estigma personal:

"La sagaz ambición de los carrera ha llevado a abrirse un patrocinio en el gobierno de las Provincias Unidas, sorprendiendo por la astucia y la tramoya de unos hombres que deben ser proscritos como perversos, que, ocupados de la dilapidación y tiranía doméstica, entregaron a Chile a la rabia ferina de los españoles. Estos habitantes los detestan; y blasfeman de su suerte y de la conducta del gobierno si presintieran que había disposición a protegerlos... El honor de Chile se empeña en su castigo antes que considerarles atributos de que son indignos..."

Aunque en su carta O'Higgins se allanaba a la pensión propuesta por Pueyrredón "sólo por deferencia al gobierno aliado", ese mismo día redacta otra violenta diatriba contra los Carrera dirigida a San Martín, alegando por la pensión y asegurando que con ella "entonces se autoriza el crimen, en tanto se premia al delincuente", además de otras acusaciones que, por no corresponder a nuestro tema central, dejaremos a la curiosidad indagatoria del lector, y también a sus escrúpulos. "¡Si son delincuentes, castíguenseles!", rugía allí por escrito, el mismo general cuya vida había sido perdonada del fusilamiento sólo tres años antes por Carrera, tras derrotarlo en el Combate de Tres Acequias y sin siquiera apartarlo del Ejército por su insurrección.

En tanto, poco antes de caer detenido por el ladino Pueyrredón, Carrera le había escrito a O'Higgins el 15 de marzo, creyendo quizás que encontraría alguna clase de empatía de su parte, y desmintiendo de paso la odiosa calumnia de que esta flota era prácticamente para satisfacer sus ambiciones políticas personales:

"Pueyrredón me ha comunicado su resolución definitiva de cortar esta expedición...

...Persuadido de que es necesario ceder al imperio de las circunstancias, tomé desde luego mi partido de ponerlo todo, como lo hago, en conocimiento de V. E. para que determine lo que fuese de su superior beneplácito. Entretanto, temiendo ver deshecha o neutralizada la escuadrilla, no he omitido esforzar la persuasión a fin de que este director influya en el nombramiento de otra persona que ocupe mi lugar".

O'Higgins ni siquiera tuvo la dignidad de responder la carta de Carrera.

Don José Miguel permaneció vigilado durante todos aquellos días en Buenos Aires, como lo relata Antonio Zúñiga en "La Logia Lautaro y la Independencia de América". Estos informantes mantenían muy al tanto de sus pasos a Pueyrredón, quien seguía obcecado en que Carrera se retirara de la causa y no zarpara a Chile con los buques.

SABOTAJE Y APROPIACIÓN DE LOS BUQUES

Coincidentemente, tras haber zarpado el 2 de enero, el "Savage" llegó con bandera chilena el 20 de marzo para unirse al "Clifton" y el "Davei", cargando una gran cantidad de armas y pertrechos para vender y repartir por costas chilenas. Sin embargo, al enterarse la tripulación de que estaban retenidos, entraron en rebeldía y comenzaron a amenazar con partir solos a costas del Pacífico, fieles a los intereses e instrucciones que Carrera les había manifestado antes de zarpar.

Comprendiendo así que no podía estirar por más tiempo la situación, Pueyrredón se dispuso a resolver su posición apresando a los Carrera y ordenando que las naves fueran requisadas de forma prepotente y tiránica, sin compensación económica.

Sus agentes lograron encontrar el apoyo de un pérfido francés que no costó sobornar: el ex general napoleónico Jean Joseph D’Auxion, Barón de Lavaysse, a quien don José Miguel había sacado de la miseria al hallarlo en los Estados Unidos, formando parte de la expedición y hasta alojando con comodidad en la residencia de dona Javiera Carrera desde que llegara a Buenos Aires. Ni siquiera se necesitó una carnada muy valiosa para pagar su traición, motivada en parte también por su arrepentimiento de haber confiado en este proyecto: bastó con una propuesta de incorporación al Ejército de Argentina.

Por otro lado, el vil Lavaysse había echado más leña al fuego informando falsamente que Carrera estaba detrás de las amenazas del "Savage" de partir a Chile; y no contento con su formidable felonía, había enviado oprobiosas cartas a todos los contactos y benefactores del proyecto del prócer en Estados Unidos, donde definía al general chileno -que le daba sustento y alojamiento- como "el más imprudente impostor, el más vil intrigante, el más bajo de los traidores, pero al mismo tiempo, a Dios gracias, el más atolondrado e indiscreto de los conspiradores". Cuando llegó esta larga afrenta de tres carillas a Mr. Skinner, indignado la envió de vuelta a Carrera para que se enterara de las deslealtades del sucio personaje, en agosto de 1816... Cuando ya era demasiado tarde, por desgracia.

La noche del 29 de marzo, finalmente, Pueyrredón ordenó apresar a José Miguel y Juan José Carrera en a casa de doña Javiera, con tres grupos de soldados. Ni siquiera se les explicó las razones de su detención mientras eran llevados por separado a dos bergantines del puerto. Luis también debía caer en manos de los captores, pero justo esa noche había salido de casa y así pudo escapar. Don José Miguel quedó recluido en el "Belén", aunque afortunadamente recibió buen trato del capitán Manuel de Monteverde, el alférez Seguí y los demás oficiales, quienes manifestaron estima por el ilustre prisionero.

"Carrera y sus hermanos no se moverán de aquí", prometería Pueyrredón en una carta a San Martín.

Puede suponerse que este acto de piratería gubernamental jamás habría sido realizado por Buenos Aires si la bandera de los navíos hubiese sido estadounidense, lo que apoya el convencimiento de que la escuadra necesariamente venían con bandera de Chile. Y aún si hubiese sido con la de los Estados Unidos, cabría preguntarse entonces por qué no hubo ninguna reacción de Washington a lo que habría sido, en tal circunstancia, un flagrante e insolente agravio a su bandera y a sus intereses.

La "Clifton", especialmente, fue un botín valiosísimo para Buenos Aires, apropiándose también de los cargamentos de armas y obligando a sus tripulantes y artesanos a dispersarse. Prueba de ello fue posterior uso en la oficialmente reconocida como "primera" escuadra de Chile, como veremos. El "Savage", en tanto, fue enviado Coquimbo, acabando vendido su cargamento. Una completa relación de su viaje y sus protagonistas la ofrece Eugenio Pereira Salas en su artículo "Henry Hill. Comerciante, vice-cónsul y misionero", publicado en la "Revista chilena de historia y geografía" N° 95 de julio-diciembre de 1939.

Por su parte, informado de estos deslustrosos sucesos, el cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires, Thomas Lloyd Halsey, le escribe al Secretario de Estado y próximo Presidente James Monroe:

"En vista de los éxitos de Chile, el Gobierno ha estimado apropiado prohibir el zarpe del señor Carrera quien llegó aquí procedente de Estados Unidos hace unos pocos días, con estos dos navíos, teniendo a bordo muchos oficiales y artesanos franceses y americanos... La división entre O'Higgins y Carrera fue la causa de esta última determinación de Chile y como este gobierno tomó partido por el grupo de O'Higgins que acompañó al Ejército a Chile, indudablemente se consideró que el retorno de Carrera a su país podría producir nuevas divisiones y desórdenes y consecuencias similares".

En tanto, al cuarto día de presidio y tras intentar persuadir a Pueyrredón de lo insensata que era su decisión, Carrera recibió la inesperada visita de San Martín, recientemente arribado en la capital del Plata. Muy poco compadecido de la situación del prócer, el general argentino le explicó en términos generales las razones de su cautiverio, ofreciéndole la pensión que se discutía darle y recomendándole no regresar a Chile marchando a otro destino, pero Carrera se negó. "No encuentro inconveniente alguno en que Usted y sus hermanos regresen a Chile, porque O'Higgins y yo estamos resueltos a ahorcar en media hora a aquel que trate de oponer resistencia al gobierno", le advirtió San Martín, con una amenaza que acabaría siendo profecía.

Pese a todo, Carrera fue liberado en esa jornada, pero al exigir a Pueyrredón una reparación para los hombres que habían venido con él en la flora, éste lo volvió a enviar al "Belén" en calidad de detenido, poco después.

O'Higgins, por su parte, recibe una carta fechada el 18 de mayo por San Martín, donde le dice sin ruborizarse por la tropelía que cometía Pueyrredón:

"Los Carrera no se han llevado ni un solo cuartillo, han llegado de Buenos Aires los 400 sables de caballería y espero en el Savage 700 más, así como otros artículos de guerra que nos son necesarios".

Y cuando por fin arribó el "Savage" en el puerto coquimbano, poco después, O'Higgins se apresuró a escribirle a Pueyrredón:

"Me tiene con bastante cuidado la llegada del Savage a Coquimbo. No conviene que el armamento ni la pólvora se compre a cuenta del pueblo sino del Gobierno".

El 21 de agosto, O'Higgins le había escrito otra vez a San Martín, desde Concepción, explicando las razones que darán impulso a la siguiente escuadra. No parece coincidencia que esto suceda justo durante los acontecimientos relatados:

"Es de primera necesidad una marina (aunque cueste) armada de pronto en Valparaíso; la de ellos (los realistas peruanos) es despreciable por falta de marineros. Si llegasen a Valparaíso los dos corsarios que Usted me dice en su última, sería indudable el golpe a los cobardes marinos españoles".

Y después, el 9 de septiembre, contesta una carta de San Martín escribiéndole algo que anticipa el preciso final que los hermanos Carrera iban a tener:

"Nada me extraña lo que Ud. me dice de los Carrera. Siempre me han sido lo mismo y sólo variarán con la muerte. Mientras no la reciban, fluctuará el país en incesantes convulsiones, porque es siempre mayor el número de los malos que de los buenos. Si la suerte ahora nos favorece en descubrir sus negros planes y en asegurar sus personas, puede ser que en otra ocasión se canse la fortuna. Un ejemplar castigo y pronto, es el único remedio que puede cortar este grave mal. Desaparezcan de entre nosotros los tres inicuos Carrera. Júzgueles y mueran, pues lo merecen más que los mayores enemigos de la América. Arrójense sus secuaces a países que no sean tan dignos como el nuestro, de ser libres".

Pero aún no era aún la hora de su venganza: don José Miguel había escapado de sus captores en una nublada noche, al parecer ayudado por Monteverde.

Además, los Carrera habían alcanzado a advertir por carta al capitán del "General Scott" de lo que sucedía en Buenos Aires, por lo que el buque recaló en Montevideo cuando llegó al final de la secuencia de naves, eludiendo el peligro. No obstante, la desesperación del encargado llevó a venderla en esos mismos días, pues el compromiso de Carrera había sido pagar su compra de 200.000 pesos en Chile, cosa que se veía cada vez menos posible.

Carrera inicia una vida clandestina en la misma ciudad oriental, tomando la posta de la encarnizada lucha federalista contra la hegemonía sofocante y centralista de Buenos Aires, hasta la muerte de sus hermanos y la suya. Estaba escrito que nunca podría regresar a su patria.

Unos meses después de estos oscuros acontecimientos, Porter le escribe a Carrera a nombre de los Estados Unidos, en carta fechada en Washington el 15 de noviembre de 1817:

"Ud. es considerado en este país como el único campeón de las libertades de Sud América sobre cuyos principios debo poner una entera confianza, y el único que puede conducir la revolución a un desenlace feliz y a una útil conducción política entre Sud América y los Estados Unidos. La expedición por cuyo conducto recibirá Ud. la presente puede decirse que ha sido originada en las conferencias con Mr. Madison que tuve el honor de conseguir a Ud".

Antigua lámina de "El Peneca", mostrando el zarpe del 20 de agosto de 1820.

¿UNA OMISIÓN HISTÓRICA? ¿UN ENCUBRIMIENTO?

Como si la tragedia no fuera suficiente, los costos de la expedición desmantelada iban a ser cargados a la familia de Carrera, sumiéndola en grandes problemas económicos y disputas que duraron años.

Cuando en junio de 1818 llegó a Chile una misión norteamericana dirigida por Theodoric Bland, para proponer al gobierno patriota un tratado de paz y amistad, también se dispuso a cobrar la deuda contraída por Carrera para su expedición. El Director Supremo, O'Higgins, muy seguramente aconsejado de antemano por San Martín y por Bernardo de Monteagudo (antes de su indecoroso escape a todo galope hasta Mendoza, tan "maquillado" por sus apologistas, tras el dislate de Cancha Rayada), simplemente desconoció ante Bland el hecho incontestable de que las armas, las municiones y los demás equipos militares habían sido usados en la causa patriótica.

Acto seguido, O'Higgins decretó que don Ignacio de la Carrera, padre de los hermanos Carrera y ex integrante de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, pagara toda la deuda en un absurdo plazo de cuatro días. Como era obvio, don Ignacio protestó y quiso apelar, pero O'Higgins ordenó después la incautación de todos sus bienes en la Hacienda San Miguel de El Monte, incluidos los animales, con lo que pagó la deuda y también las costas del juicio. Sus bienes ya habían estado retenidos por los lautarinos para impedir que los empeñara en el financiamiento de las campañas de sus hijos, por lo que esto fue sólo la corona de espinas de su largo calvario.

Tan indignante como fue aquello, resulta el que se minimice -por omisión o desconocimiento- el que al menos un barco de la flota terminara siendo parte de la escuadra chilena que zarpó a Perú para liberar al vecino país del yugo realista, a cargo de Lord Cochrane: el "Clifton", con todo su cargamento y pertrechos, rebautizado como "Chacabuco" para su nueva vida, "nombre que en aquel momento simbolizaba la gloria de sus contrarios", en palabras de Vicuña Mackenna. Fue dado de baja en Chile en 1826, regresando a Argentina donde permaneció hasta ser desmantelado tiempo después. La mayoría de las reseñas, sin embargo, indican que la nave fue"adquirida"en 1817 ó 1818, no detallando su verdadero origen.

Aparentemente, entonces, algunos historiadores militares o especializados en el período de la Independencia, han preferido pensar que navíos como el "Clifton" aparecieron de la nada en la Expedición Libertadora de Perú.

Repiten con ello, quizás, algunos juicios u omisiones impulsadas por intelectuales como don Diego Barros Arana, quien no titubeó en minimizar la figura de don José Miguel y su familia pasado de largo por las situaciones más sombrías en el prontuario lautarino. Obraban en las inclinaciones del escritor, posiblemente, el que su familia fuera beneficiada con la caída de los Carrera y las decisiones de O'Higgins, situación seguida de una controversia sobre la Hacienda de El Monte que había arrendado don Ignacio de la Carrera a su entonces amigo Diego Antonio Barros Fernández de Leiva, padre de Barros Arana, poco antes de ser confiscada la propiedad. Muerto su dueño, arruinado y destruido por la muerte y alejamiento forzado de sus hijos, y retornada a Chile doña Javiera Carrera, ésta inició un extenso pleito judicial con Barros, que le permitió la restitución de la propiedad.

Así, si bien aborda la empresa del general en los Estados Unidos y su hazaña de conseguir una escuadra para Chile -basándose especialmente en los datos que reproduce Vicuña Mackenna y reconociendo los esfuerzos del prócer-, Barros Arana no puede dejar de manifestar sus alergias anticarrerinas y, en consecuencia, tampoco resiste la tentación de pinchar con su pluma la importancia y el potencial que tuvo semejante cruzada de la escuadra:

"Pero estos, que en realidad no consistían más que en dos buques imperfectamente armados, eran del todo inadecuados para cometer una empresa militar, de tal suerte que aunque el gobierno de Buenos Aires entró más tarde en posesión de ellos, no pudo emplearlos sino como naves de carga. Carrera, sin embargo, exagerándose la importancia de sus recursos, y creyendo contar con otros buques más, mediaba una campaña que si se hubiera llevado a efecto, habría fracasado lastimosamente.

...Carrera parecía no tener idea cabal de los recursos militares de que entonces disponían los realistas de Chile".

Demás está comentar ante estas afirmaciones que, incluso con fuerzas posiblemente menores, Brown ya había demostrado las capacidades de una flota como ésta a pesar de la visión peyorativa de Barros Arana. Además, el historiador considera algo secundario el que la flota iba a contar con otras tres unidades y que la más poderosa no llegó a incorporarse precisamente para evitar el sabotaje lautarino. Para peor, pasa por alto que estas naves se utilizó después en la causa patriota desmintiendo su supuesta inutilidad.

Más allá llega un gran o'higginiano e insigne hombre público como Jorge Ibáñez Vergara, en su libro "O'Higgins, el Libertador", al empeñarse en adivinar la sicología de don José Miguel bajo el prisma de prejuicios anticarrerinos y justificando lo sucedido en Buenos Aires:

"La derrota del ejército realista en Chacabuco, resultó frustrante para los proyectos de Carrera; pero para su tenacidad no todo estaba perdido, y así quiso, de todos modos, emprender la travesía por el Cabo de Hornos.

Pueyrredón sabía tan bien, como San Martín y O'Higgins, que el propósito único, inmodificable, de Carrera sólo miraba a la recuperación del poder en Chile y ser la cabeza del movimiento emancipador. Mientras don José Miguel estaba seguro de llevar exitosamente a la realidad este objetivo, las autoridades argentinas y chilenas también lo estaban respecto de las perturbaciones graves que, cuando menos, provocaría su presencia en el país, haciendo más difícil la consolidación de su libertad..."

Sin embargo, mérito de un Barros Arana o de un Ibáñez Vergara, es al menos haber nombrado tales hechos históricos, porque hay casos como el de don Carlos López Urrutia, que ni siquiera toca a la pasada a la flota carrerina en su "Breve historia naval de Chile", a pesar de dedicarle un capítulo completo a la "primera" escuadra. Lo mismo había hecho García Reyes en su época, a pesar de elaborar una exposición más o menos exhaustiva del tema; y el erudito Nautilus, en su libro de principales episodios navales; y así tantos, tantos otros autores y textos que pasan ligeramente por el tema. Hasta Francisco Antonio Encima, que habla sin tapujos de esto como una conspiración contra Carrera y que parecía disfrutar tanto el refutar a Barros Arana, no se explaya demasiado en revisar y corregir las afirmaciones del historiador o de sus émulos, en las páginas de su "Historia de Chile" donde va sintetizando todos estos hechos.

Tiempo después, en su testamento político redactado en Montevideo el 25 de junio de 1819, José Miguel Carrera se refiere también a la escuadra que le había sido robada, confirmando la ayuda secreta que recibió de los Estados Unidos en la tarea de conseguirla:

"La flotilla y demás auxilios conducidos de Estados Unidos para libertar a Chile, mi patria, debe considerarse y fue la obra del Presidente del Gobierno de aquel país y del general de sus tropa al tiempo de la retirada de Mendoza: mi viaje a este objeto a Estados Unidos fue de acuerdo con el vocal Orive, y con consentimiento del Director de las provincias unidas don Ignacio Álvarez quien me recomendó oficialmente al Presidente de aquella nación el señor Madison. Habrían tenido efecto mis sacrificios y Chile habría disfrutado ventajas incalculables, si mi expedición no hubiese sido detenida y destruida por la arbitrariedad y despotismo del Director Pueyrredón. En esta virtud y en la de que las mismas contratas que celebré en Estados Unidos sobre la expedición, acreditan no haber por mi parte responsabilidad alguna, mando a mis albaceas y herederos no se mezclen en gestiones que sobre dichos contratos ocurran, dejando que por sí solos reclamen sus derechos los interesados cómo, cuándo y contra quien vieren convenirles".

Fue el final de la historia de una escuadra que quizás habría dado a Chile el papel definitivo en el equilibrio de fuerzas emancipadoras del continente, además de constituirse como la armada más poderosa de la región durante aquel momento específico en las guerras de independencia de América Latina.

LA "PRIMERA" ESCUADRA CHILENA

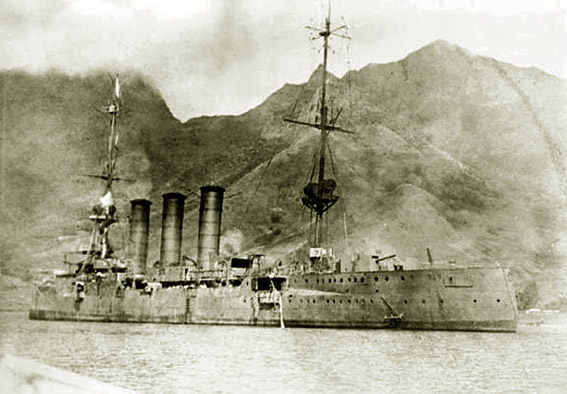

Luego de cumplida la toma de control de la mayor parte de Chile arrebatándosela a los españoles tras Chacabuco, vino la segunda parte del proyecto emancipador: preparar la expedición al Virreinato de Perú, para destruir al realismo en el corazón continental mismo. Para este propósito y para asegurar la tranquilidad de las costas, era urgente implementar una fuerza naval que la historiografía reconocerá oficialmente como la Primera Escuadra Nacional, la misma que exigía impaciente O'Higgins.

El general se empeñó en armar esta escuadra encargándole la tarea a su Ministro de Guerra, don José Ignacio Zenteno, durante ese mismo año de 1817. Este proceso es el que la Armada de Chile reconoce actualmente como el de su gestación institucional, minimizándose en parte todo el largo esfuerzo y las experiencias previas que acá hemos revisado.

Resultaron de los negocios y adquisiciones las siguientes naves:

El bergantín "Águila": coincidió que, el 26 de febrero de ese año, los patriotas habían capturado un bergantín español llamado "Águila" ("Eagle", antes de caer en manos hispanas) luego de ponerle una trampa similar a la que unos años antes se había usado en Talcahuano, al izar banderas españolas en Valparaíso y hacerle creer que estaba en puerto seguro para atracar. Posteriormente, al navío de 26 cañones se le cambió el nombre por el de "Pueyrredón", paradójicamente homenajeando al mismo personaje que había privado a Chile de la mejor flota que pudo haber dispuesto antes de ésta, gracias a Carrera. Naves posteriores que llevaron el nombre del "Águila" usan el lema "Naciste con la patria", recordando este origen. Su primera misión fue rescatar patriotas relegados en el Archipiélago de Juan Fernández, entre ellos el futuro Almirante Blanco Encalada.

El bergantín "Araucano": posteriormente, entre el 6 y 7 de abril, caería en manos de los patriotas el bergantín español "Carmelo", atrapado en el puerto de San Antonio donde había recalado. Se le cambió el nombre al de "Araucano" y se le armó con 6 carronadas, para que acompañara el "Águila" en la persecución de la corbeta española "Sebastiana", entre el 1 y 7 de julio. Sin embargo, su mal estado y problemas de mantención quedaron en evidencia, y debió ser dada de baja al poco tiempo.

La goleta "Fortunata": Zenteno ya había iniciado gestiones para adquirir nuevas naves de la escuadra que se le había encomendado. El 22 de septiembre de 1817, hizo que el gobierno comparara la goleta "Fortunata", construida los astilleros de Nueva Bilbao (Constitución).

La fragata "Lautaro": el agente de Chile en Londres, don José Antonio Álvarez Condarco, envió a Valparaíso la fragata inglesa "Windham" de 44 cañones, llegada al puerto el 5 de marzo de 1818 para ser adquirida, equipada y rebautizada "Lautaro", en lo que para algunos podría interpretarse como un explícito guiño a los vínculos de la Logia con Gran Bretaña. Después del triunfo de Maipú, el "Lautaro" participó con el "Águila" de las persecuciones a los buques realistas "Esmeralda", "Venganza" y "Pezuela", que habían sostenido el bloqueo de Valparaíso.

La fragata "San Martín": después, el 22 de mayo, llegaría al mismo puerto el "Cumberland", siendo adquirido durante el mes siguiente, y rebautizado "San Martín".

La corbeta "Chacabuco": al día siguiente arribó el "Chacabuco", proveniente desde Río de la Plata. El relato más repetido suele identificar este buque como una nave comprada por Chile en Valparaíso, hacia julio de 1818, tras llegar de Coquimbo. No obstante, investigadores clásicos como Vicuña Mackenna y autores contemporáneos como Schmidlin, Soro Encalada, Theodore S. Currier, Javier Vargas Guarategua, Virginia Vidal, Norberto Galasso y tantos otros, han informado innumerables veces que se trataba del "Clifton", que fuera cambiado de manos con patente de corso realizando operaciones en toda la costa americana del Pacífico, y rebautizado sucesivamente "Chacabuco", "Santa Rosa", "Coquimbo" y, finalmente, "Chacabuco" otra vez. Pese a todo, aún parece haber resistencias a declarar el origen de la "Chacabuco" en algunas fuentes y reseñas.

Al mismo tiempo, se avanzaba en el cuerpo institucional de la Marina de Guerra: se crea la Comandancia General de Marina en octubre, publicando el "Reglamento Provisional de Marina" en noviembre, con los procedimientos de asignaciones de sueldos, grados y roles, e implementándose un arsenal de guerra especial para la nueva escuadra a inicios de diciembre. Para el año siguiente, se funda la Comisaría de Guerra y Marina, en junio, creándose el Mando en Jefe de la Flotilla dependiente del Ministro de Guerra y Marina, durante ese mismo mes. A las pocas semanas, son formadas guarniciones de infantería de marina y los artilleros navales, y se da el gran paso de fundar la Academia de Guardiamarinas el 4 de agosto, base de la posterior Escuela Naval.

La primera acción como escuadra y, por lo tanto, debut de la misma, tendrá lugar tras conocerse de la salida desde Cádiz de un valioso cargamento realista, en 11 transportes que eran escoltados por la fragata "Reina María Isabel".

Sobre estos asuntos, O'Higgins escribe desde Valparaíso a San Martín, el 20 de septiembre de 1818:

"El viernes 24 del presente darán vela de este puerto el navío General San Martín, el Lautaro y la corbeta Chacabuco, y el bergantín Pueyrredón, digo Araucano: el Pueyrredón queda tripulándose y habilitándose; dentro de muy poco seguirá las mismas aguas. Todo va al mando de don Manuel Blanco Encalada. La mayor parte de los marineros son del país, por la escasez de extranjeros".

La Primera Escuadra Nacional zarpa de Valparaíso a hacerle frente a la caravana española el 10 de octubre de 1818, al mando del entonces Capitán de Navío Manuel Blanco Encalada, Comandante General de la Marina de Guerra. Cuatro de los buques chilenos conforman esta escuadra: el "San Martín" comandado por Guillermo Wilkinson; el "Lautaro", capitaneado por Carlos Wooster; la "Chacabuco" por Francisco Díaz; y el "Araucano", por Raimundo Morris. Sólo un tercio de los marinos eran chilenos, seguidos de argentinos, mientras que el resto eran europeos.

Los navíos derrotaron cerca de Talcahuano a la "Reina María Isabel", el 26 de octubre apropiándose de varios de transportes, para regresar con los laureles de la victoria a Valparaíso, el 17 de noviembre.

Pertenecen a otro asunto histórico los preparativos y operaciones de la Escuadra Nacional hasta zapar con la Expedición Libertadora al Perú, el 20 de agosto de 1820, con bandera chilena de tres estrellas hacia el Virreinato, cuando ya sumaba 8 buques y 17 transportes en su flota, entre los que ya estaban adquiridos para armar la escuadra y otros que fueron siendo capturados y adicionados en aquellos meses. Incluían en la flota al "Potrillo", a la "Perla" y al ex "Clifton", símbolos de toda aquella epopeya en los años embrionarios de la Armada de Chile, tan escasamente considerados. Entonces, quedan como antecedentes esta la "primera" escuadra reconocida por la historia todos los intentos expuestos en este texto y, muy particularmente, la flota carrerina que se hizo desaparecer de los mares y casi de la propia historia de la Independencia de América.

En tanto, el hijo de don José, el músico y filántropo Luis Arrieta Cañas, llegó a ser el sexto alcalde de la aún nueva comuna de Ñuñoa entre 1900 y 1912, llevando adelante varias iniciativas de servicio social y sanitario para los más necesitados. Como su padre había destinado parte de su herencia a labores sociales, le correspondió hacerse cargo de la beneficencia a través de la Fundación Arrieta. Se sabe que don Luis había comprado a su padre gran parte de los terrenos de la hacienda hacia 1894, además.

En tanto, el hijo de don José, el músico y filántropo Luis Arrieta Cañas, llegó a ser el sexto alcalde de la aún nueva comuna de Ñuñoa entre 1900 y 1912, llevando adelante varias iniciativas de servicio social y sanitario para los más necesitados. Como su padre había destinado parte de su herencia a labores sociales, le correspondió hacerse cargo de la beneficencia a través de la Fundación Arrieta. Se sabe que don Luis había comprado a su padre gran parte de los terrenos de la hacienda hacia 1894, además.

![]()