Plaza España, en publicación del diario "El Día" del octubre de 1992.

Coordenadas: 40°24'23.85"N 3°42'30.27"W (Plaza Campillo del Nuevo Mundo, Madrid) / 40°24'38.85"N 3°42'25.96"W (Plaza de Cascorro, Madrid) / 29°54'22.82"S 71°15'22.73"W (Plaza España, La Serena)

Ya antes he empezado a redactar artículos con la advertencia de que hace tiempo esperaba publicarlos y que distintas razones me lo impedían. Sin embargo, con este caso correspondiente al de la Fuente Monumental de la Plaza España en La Serena, creo que por fin llego a una situación de casi alivio o desahogo cognitivo, a pesar de que parte de mis conclusiones no podrán ser categóricas por cuestiones de distancia y falta de acceso a las fuentes originales que permitirían completar la historia sobre los hechos.

No obstante lo anterior, creo -y espero- que mucho del material que acá pondré a disposición de los lectores resultará novedoso e interesante.

Ésta debe ser una de las investigaciones más largas que he realizado por iniciativa personal sobre un objeto histórico concreto, además: a partir de 2012 y recién ahora me ha ofrecido sus primeros resultados, en parte gracias los contactos y accesos que permite la magia comunicacional de la internet... No tengo problema en admitirlo. Todo un desafío personal, considerando que recibí escasa o nula respuesta a mis consultas desde los organismos oficiales que consideré los autorizados como fuentes sobre el tema, tanto de Chile como de España.

Creo que ésta será también una de mis últimas investigaciones más o menos exhaustivas sobre algún asunto histórico, al menos por un buen tiempo, pues se habrá notado ya que estoy orientando este blog a sitio con registros de viajes más que a artículos de investigación propiamente tales.

Vista de la Fuente Monumental de la Plaza España y su pila de taza.

Vista frontal, con su simétrico diseño barroco.

Detalle del segmento del plinto y el grutesco, entre las conchas.

Vista lateral de la fuente de piedra y su taza.

¿DE DÓNDE PROVIENE ESTA LA FUENTE?

Ubicada junto a la Panamericana Norte llegando a la Alameda Francisco de Aguirre, la Plaza España es una consecuencia del Plan Serena impulsado por el Presidente Gabriel González Videla y ejecutado entre 1948 y 1952, aunque su construcción fue posterior, siendo concluida hacia la etapa final de la prolongación de las afanosas tareas de transformación de la de La Serena priorizando su rasgo de ciudad hispánica y colonial.

Escasísima información hay disponible sobre la Fuente Monumental ubicada como núcleo de la red de senderos de esta plaza. Mi repaso por muchas de las guías turísticas de La Serena que se han publicado, algunas con apoyo de la propia municipalidad, resultó francamente decepcionante. La fuente no está al centro de la Plaza España, además, sino en su tercio Norte, separada del Monumento de Francisco de Aguirre (fundador de La Serena) por la misma Alameda con su nombre y una explanada peatonal por la que se accede a la plaza. Su posición es ventajosa en la composición del área verde, pero se percibe un poco inhóspita y distante. La fuente es una magnífica pileta escultórica y con unos cinco metros de altura, magistralmente tallada en roca con estilo barroco muy hispánico, montada sobre una pila circular en forma de taza actualmente rodeada por un pequeño jardín. Consta de una sólida base-plinto de buen volumen que se apoya sobre la taza, escupido con cinturas, ángulos poligonales y guirnaldas florales. Sobre este primer nivel, está un plato principal en forma evocadora de una doble concha venera, verticalmente dispuesta, con el rostro grutesco en sus frentes y separándolas. Le siguen niveles profusamente decorados de la columna con un anillo floral y un segundo plato de motivos orgánicos en forma de penacho, formando desde allí el segmento último superior con un pináculo y un plato más pequeño también de diseños orgánicos, desde donde emerge el agua por un surtidor desnudo, antes cubierto por un desaparecido remate en forma de flor acampanada parecida a una copa pequeña.

Corresponde a una obra maestra que, desgraciadamente para la ciudad, ha pasado inadvertida en muchos registros turísticos y de atracciones, además de hallársela escurriendo tímidos hilos de agua desde su altura imponente y diríamos que hasta bastante olvidada, tal vez por el mismo poco valor al que induce el desconocimiento sobre ella ("Sólo se ama lo que se conoce", reza la sentencia atribuida a Leonardo). La placa del monolito ubicado a pocos metros de ella y que quizás explicaba parte de su origen hoy tan difícil de escudriñar, fue sustraída hace mucho tiempo ya, perjudicando más aún la posibilidad de conocer y divulgar su importancia.

Esta fuente fue un obsequio que motivó el nombre dado a la Plaza España: un generoso regalo de la ciudad de Madrid a La Serena, en 1952, no sólo por el contexto de la ejecución del Plan Serena, sino también por el aniversario 452° del nacimiento del fundador Francisco de Aguirre. Está, por lo tanto, en el grupo de testimonios de acercamientos y de refuerzos del sentimiento hispánico que hubo ese mismo período entre esta ciudad chilena y la Madre Patria, que incluyen el mosaico pictórico del Palacio Consistorial regalado por la ciudad de Talavera de la Reina (cuna de Aguirre) y, por supuesto, el Monumento de Aguirre ubicado a sólo pasos de la Plaza España y cuya instalación allí dio el nombre actual a la Alameda. Algunos agregan a este grupo de obsequios las varias toneladas de bancas, mosaicos, espejuelos y azulejos que llegaron hacia inicios de 1953 a La Serena para los paseos de la Alameda y Parque Pedro de Valdivia, regalados por el Municipio de Sevilla y por el chileno entonces residente en la frontera franco-española don Jorge Oscar Herreros, amigo personal del ex Presidente González Videla. Estos azulejos pudieron se instalados recién desde 1955 en adelante, después que don Francisco Campos del Comité Por-Adelanto de La Serena, lograra contactar un técnico español especializado en esta clase de trabajos en Buenos Aires. Las principales obras del Plan Serena fueron inauguradas el último día de octubre de 1952, pero aún quedaban pendientes algunas novedades urbanísticas para los años que siguieron, como la fuente de la Plaza España. Después del obsequio de la estatua de Aguirre por parte del propio Gobierno Español, en mayo de 1952, el Concejo de Madrid propuso regalar una fuente conmemorativa en nombre de la ciudad a La Serena, comunicando su decisión al Presidente González Videla. Aunque éste terminó su mandato el 3 de noviembre de ese mismo año, los representantes madrileños respetaron su compromiso y, en una nueva reunión del Concejo del día 20 tomaron la decisión de enviarle la fuente del sector conocido como el Campillo del Nuevo Mundo, en la Ronda de Valencia, por un tramo vial hoy conocido como la Ronda de Toledo.

Así informaba de la decisión del Concejo el periódico "La Vanguardia Española", ese mismo jueves 20 de noviembre:

"Una fuente madrileña para la ciudad de La Serena:

El Concejo madrileño ha acordado, en su reunión de esta mañana, hacer cesión a la ciudad chilena de La Serena de la fuente instalada en el Campillo del Nuevo Mundo de la Ronda de Valencia. Este acuerdo responde a otro anterior del Municipio presidido por el conde de Santa María de Babío, que prometió al entonces presidente de la República de Chile, señor González Videla, una fuente conmemorativa con ocasión de cumplirse el cuatrocientos cincuenta y dos aniversario de Francisco Aguirre, fundador de La Serena. El estadista chileno expresó su preferencia de que figurase en aquella ciudad de su país mejor un trozo auténtico de Madrid que una costosa reproducción o un monumento original. Cumpliendo este deseo, dentro de breve plazo será enviada a Chile la fuente que tantos años ha figurado como ornamento urbano en un rincón castizo de nuestra villa".

Por su parte, el periódico español "ABC" de ese mismo día, comentaba en la sección "Madrid al Día":

"EL AYUNTAMIENTO CEDE A LA CIUDAD DE LA SERENA (CHILE) LA FUENTE INSTALADA EN EL CAMPILLO DEL NUEVO MUNDO:

(...) También fue aprobada una moción de la Alcaldía-Presidencia cediendo a la ciudad de La Serena (Chile) la fuente instalada en el Campillo del Nuevo Mundo..."

En el día viernes siguiente, en la sección "Notas gráficas de actualidad", el mismo periódico publicaba una imagen de la fuente en el Campillo del Nuevo Mundo con la fuente que hoy está en la Plaza España de La Serena, acompañada del siguiente pie de fotografía:

"UNA FUENTE MADRILEÑA PARA LA CIUDAD DE LA SERENA (CHILE).- Ésta es la fuente, hasta ahora instalada en el Campillo del Nuevo Mundo, que ha sido cedida por el Ayuntamiento madrileño para ser emplazada en la ciudad de La Serena (Chile), con motivo del centenario del conquistador Aguirre, fundador de dicha población suramericana (Foto V. Murc.)".

La noticia es conocida en Chile durante los días que siguen. Recién el miércoles 26 de septiembre aparece en el diario "El Día" de La Serena:

"El Ayuntamiento Madrileño acordó donar una fuente a La Serena

Madrid 25.- El ayuntamiento en su sesión de hoy (acordó) donar a la ciudad una hermosa fuente a la ciudad de La Serena con motivo de cumplirse el centenario de Francisco de Aguirre, fundador de esa ciudad.

La fuente que está instalada en uno de los más pintorescos lugares de Madrid será desmontada y enviada a la ciudad de La Serena".

Lamentablemente, tanto en las fuentes periodísticas chilenas como las españolas a las que tuve acceso, hay muy poca información relativa a la historia de esta misma fuente, limitándose a referencias generales sobre la misma y sobre lo que fue su presencia en Madrid antes de ser desmontada para enviarla a La Serena.

Cabe señalar además, que, a la sazón, el Plan Serena seguía en ejecuciones pero seriamente cuestionado por algunos de los infaltables grupos políticos desestabilizadores y centralistas, debiendo intervenir el Comité Pro-Adelanto de La Serena y hasta el propio ex Presidente González Videla para defender el programa, debiendo viajar más de una vez a su región para tales propósitos. Se estaba entrando en la crisis política y económica de esos años, para peor.

Diario español "La Vanguardia Española", del jueves 20 de noviembre de 1952, informando de la decisión de regalar la fuente a La Serena con algunos detalles sobre el contexto de esta noticia.

Diario español "ABC", también del 20 de noviembre de 1952, anunciando la decisión del Ayuntamiento de Madrid de regalar la fuente del Campillo del Nuevo Mundo a la ciudad chilena de La Serena.

Diario serenense "El Día" del 26 de noviembre de 1952, haciendo eco de la noticia.

Llegada de la fuente, en "El Día" del jueves 11 de marzo de 1954.

Imagen del óleo "Fuente pública en Madrid" de 1875, de Casimiro Sainz y Saiz. El diseño es exactamente igual al de la fuente que Madrid regaló a La Serena en 1952 y que está en Plaza España, pero la información oficial del ayuntamiento madrileño indica que la fuente de la pintura es la que estaba en Las Delicias, que se trasladó después a la Plaza de Cascorro y luego al Parque Eva Duarte (fuente imagen: blog Pasión por Madrid, pasionpormadrid.blogspot.com de J. Esetena). ALGO SOBRE LA FUENTE ANTES DE SALIR DE ESPAÑA

La fuente llegó a Chile ya en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, siendo instalada en la Plaza España donde permanece hasta ahora. De esto haremos caudal más abajo. También podemos dar por hecho definitivo, de acuerdo a la información expuesta, que la fuente originalmente estaba en el Campillo del Nuevo Mundo de Madrid y que fue presentada como una pieza original, no una copia ni una producción especialmente producida para aquel obsequio a La Serena... Sin embargo, es en esta primera y original etapa de vida en España donde la historia de la fuente se vuelve un poco confusa y nebulosa.

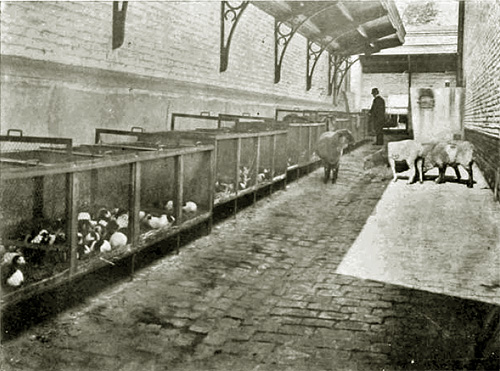

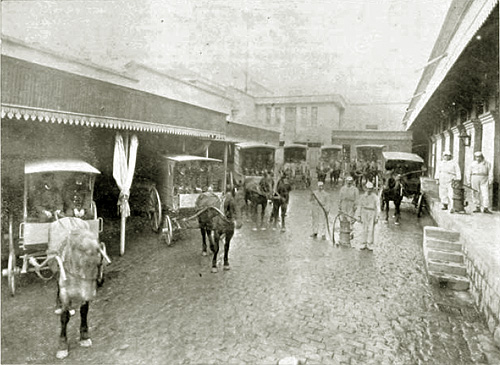

Lo primero que llama la atención es que el céntrico Campillo del Nuevo Mundo no siempre fue la plaza con ferias de antigüedades y visitada por turistas que es hoy, cercana a la Puerta de Toledo y su rotonda, sino que era antes una especie de barrio industrial antiguo donde se hallaba el gran Matadero de la Villa, como se verifica en planos históricos de la ciudad de Madrid. Había nacido en el sector de un removido promontorio que allí existía junto a la Puerta de Toledo, hasta inicios de la Edad Moderna, siendo convertido en plaza recién hacia el siglo XVIII, centuria en la que también nacen las ferias de artículos y mercadillos que allí siguen funcionando en días festivos. No parece casual que haya sido desde la Plaza del Campillo del Nuevo Mundo desde donde se retiró la fuente para mandarla a Chile: aunque el origen del nombre de este sitio parece ser por la apertura del horizonte y de la vista al nuevo paisaje que quedó para sus vecindarios tras el mencionado retiro de la colina rocosa que existía allí hasta el siglo XVI, se ha asociado el título al Nuevo Mundo que ya entonces conquistaba España en tierra americana (por lo que habían existido muchos bazares y tiendas anticuarias con nombres alusivos a las Américas en sus alrededores, por ejemplo), de modo que la elección de la fuente también pudo tener un contenido simbólico importante para quienes la regalaron a La Serena.

Por otro lado, hay sobrados testimonios y evidencias de la existencia de una fuente de aguas exactamente igual a la de nuestro interés, que estuvo instalada a no muchas cuadras del Campillo del Nuevo Mundo, en el sector de la entonces llamada Plaza de Nicolás Salmerón, rebautizada oficialmente como Plaza de Cascorro en 1941 aceptando una denominación popular que se le venía dando desde que el Rey Alfonso XIII hizo instalar hacia 1902 en ella, un monumento a Eloy Gonzalo y los héroes españoles de la Batalla de Cascorro de 1896, en Cuba. La plaza está en la conjunción de las calles de los Estudios, Embajadores, Maldonadas, Juanelo y Ribera de Curtidores.

A mayor abundamiento, la fuente de Plaza de Cascorro había estado antes en el Paseo de las Delicias, razón por la que aparece señalada a veces como Fuente de las Delicias. De acuerdo a una interesante información que publica el investigador madrileño Jesús Esetena (alguien que me ha tendido la mano en esta investigación), la fuente puede remontarse hacia las últimas décadas del siglo XVIII, pues su diseño barroco tardío y con conchas invertidas parece estar inspirado en otra monumental obra de la ciudad que las poseía en su composición: la Fuente de los Mascarones, construida por el arquitecto italiano Francesco Sabatini en 1775 y destruida en 1871 para abrirle paso al proyecto del Asilo de Lavanderas.

Otro dato sobre la Fuente de las Delicias es que aparece retratada en su antigua época en el cuadro al óleo "Fuente pública en Madrid" de 1875, de Casimiro Sainz y Saiz, actualmente en el Museo de Historia de Madrid: se observa allí su primera taza, más sencilla que la posterior, mientras personas y animales de cargan disfrutan de sus aguas. La similitud de su diseño con la de Plaza España en La Serena, es indiscutible.

La Plaza de Cascorro, que es dura y como un "claro" entre los edificios del señalado grupo de calles, fue abierta cuando se derrumbaron allí viejas residencias del llamado Tapón de El Rastro, en agosto de 1913. La fuente fue trasladada desde Las Delicias hasta allá durante esa década o la siguiente, aunque según "Efemérides matritenses. 852-1992" de Emilio Jorrín, ya había sido llevada a este sector en el año de 1912. Como sea, aparece nítida allí en su nueva ubicación dentro de la ciudad, en ciertas imágenes históricas de esos mismos años veinte, incluyendo una con buena difusión en la internet y que pertenece actualmente a los archivos fotográficos del Museo de Historia de Madrid, según la información disponible. En ellas se confirma otra vez, sin lugar a titubeos, que su diseño es el mismo que vemos en la Fuente de la Plaza España de La Serena, pese a que debería tratarse de otra pieza, según la información oficial.

Es desconcertante, entonces, que una fuente de trabajo escultórico artístico de este tipo pudiera tener una "gemela", como para suponer que la del Campillo del Nuevo Mundo (hoy en La Serena) y la que estuvo en Plaza de Cascorro sean distintas; dos unidades diferentes a pesar de la semejanza total entre ambas. Acaso, han de tratarse de dos fuentes iguales, algo extraño en el arte escultórico barroco.

Las fichas técnicas del inventario de fuentes públicas de la Dirección General de Infraestructuras Culturales del Ayuntamiento de Madrid, en ningún momento hablan de algún traslado de la fuente de Plaza de Cascorro hasta Campillo del Nuevo Mundo y menos todavía de que halla sido enviada a Chile. Por el contrario, esta fuente de información reseña de forma categórica que la fuente de Plaza de Cascorro es la misma que ahora está en el Parque Eva Duarte, en la conjunción triangular de las calles Francisco Silvela, Doctor Gómez Ulla y Florestán Aguilar, en el barrio de Guindalera:

"Aunque el Parque de María Eva Duarte de Perón data de mediados del pasado siglo, esta fuente es mucho más antigua, y antaño adornó el paseo de las Delicias, de donde se trasladó en 1913 a la plaza de Cascorro -entonces llamada de Nicolás Salmerón-, como se puede comprobar en fotografías de comienzos del siglo XX donde se aprecia un pilón alto tallado en taza, de mayor calidad que el actual.

A juzgar por su traza podría ser barroca de finales del siglo XVIII, pues recuerda -especialmente en las curiosas tazas en forma de veneras invertidas- a la desaparecida Fuente de los Mascarones del arquitecto Francisco Gutiérrez en la glorieta de San Vicente. Se colocó como tema central del parterre principal de ocho calles del parque, aunque por sus características no responda a la época y situación del lugar, por lo que a pesar de hallarse en un entorno correcto, sería deseable su devolución al ámbito histórico del que procede. En la foto de Manuel Amuriza López que atesora el Museo Municipal, fechada hacia 1920, se puede ver que el agua que arrojan los mascarones surgía ramificada en abanico para mojar por entero las conchas, con bastante más sentido que los sencillos chorros actuales".

La señalada fuente de Parque Eva Duarte, de granito en la base y piedra caliza blanca de Colmenar en su cuerpo superior, sin lugar a dudas corresponde al mismo diseño artístico de la mencionada fuente de Cascorro y la que hoy vemos en La Serena, aunque su pila de taza no es la misma, sino una más sencilla y rodeada de adoquines. Habría llegado allí desde la Plaza de Cascorro hacia mediados del siglo pasado.

Sin embargo, se notan sutiles diferencias que quizás tengan alguna explicación y no alcancen para decir que se trata de otra fontana inspirada en la Fuente de las Delicias o copia de la misma, pero de todos modos son detalles interesantes: por ejemplo, el redondeado del primer plato arriba en su remate, que no muestra formas lobulares como la que se ve en las fotografías de la anterior y en la que ahora está en La Serena. Quizás este detalle pueda explicarse por erosión por agua, pero también creo advertir cierta estilización de la columna central justo a la altura del plato principal de las conchas.

Las posibilidades a especular a partir de todo lo expuesto, son fundamentalmente dos:

La primera de ellas, es si la Fuente de las Delicias trasladada a la Plaza de Cascorro era la misma que después aparece en la Plaza del Campillo del Nuevo Mundo, la que fue retirada y enviada a La Serena o bien al Parque Eva Duarte (en caso de ser la misma, insisto). Nótese que la nota del diario "La Vanguardia Española" de 1952 que hemos reproducido más arriba, señala la fuente de Plaza del Campillo del Nuevo Mundo llevaba "tantos años" dispuesta allí mismo "como ornamento urbano en un rincón castizo de nuestra villa". Si la fuente de Parque Eva Duarte es la misma de Cascorro y no una copia, esto sería del todo imposible.

La segunda es si, en caso de ser la misma ambas fuentes de Plaza de Cascorro y de Plaza del Campillo del Nuevo Mundo, entonces habría actualmente una que es original y otra que podría ser copia o imitación en caso de que no hayan existido fuentes "gemelas"... La fuente de la Plaza España de La Serena y la Fuente del Parque Eva Duarte en Madrid son las que disputarían la autenticidad histórica, en tal caso. ¿Cuál es cuál, entonces? La información relativa al obsequio de 1952 de una fuente original madrileña choca con la que actualmente ofrece el Ayuntamiento de Madrid, respecto de que la fuente del Parque Eva Duarte es exactamente la misma que la de Plaza de Cascorro y antes del Paseo de las Delicias. Esto último lleva a pensar que tal fuente barroca es una distinta a la que estuvo en Campillo del Nuevo Mundo y que se envió a La Serena en 1952... Pero, entonces, ¿por qué se observan exactamente iguales? ¿Ambas son de la misma época, contemporáneas?

Entrando en más detalles por la comparación fotográfica, la fuente de la Plaza España en La Serena no muestra diferencias con las que se ven de la Plaza de Cascorro y de la Plaza del Campillo del Nuevo Mundo, incluso en el detalle del diseño de la taza del pilón circular de la base. Sin embargo, esto no se observa en la fuente del Parque Eva Duarte y que se estima la misma que la Plaza de Cascorro, a pesar de estas diferencias y los otros comentados detalles. Empero, también cabe indicar que la fuente de La Serena se ve un poco más oscura hoy que las de aquellas fotografías de las mencionadas fuentes en España, aunque quizás se trate de un efecto de tizne y oxidación.

¿Habrá alguna posibilidad, para sorpresa de urbanistas nacionales y guías turísticos, entonces, de que la fuente de La Serena obsequiada por Madrid y retirada de la Plaza del Campillo del Nuevo Mundo, sea la original del siglo XVIII que se encontraba también en Plaza de Cascorro o, cuanto menos, perteneciera a la misma época de esta última? La insistencia del Ayuntamiento de Madrid, respecto de que la fuente de Cascorro es la misma que ahora está en el Parque Eva Duarte, parece ensombrecer esta posibilidad con respecto a la de Plaza España, pero generando más dudas sobre la semejanza de ambas unidades escultóricas.

![]()

Vista de la Plaza de Cascorro hacia 1920, entre los edificios de Madrid. La fuente de aguas del centro es la misma del Paseo de las Delicias y que actualmente está en Parque Eva Duarte, pero intriga su semejanza total con la fuente del Campillo del Nuevo Mundo que ahora está en Plaza España de La Serena (Fuente imagen: Fotos Antiguas Madrid del Portal Fuenterrebollo, fuenterrebollo.com).

Otra fotografía de época mostrando la fuente, esta vez desde una vista más cercana a la misma. Se puede confirmar la semejanza de su diseño con la que estaba en el Campillo del Nuevo Mundo y que ahora está en La Serena (Fuente imagen: blog El Sombrero de Nosferatu, gk67dm.blogspot.com).

Nota gráfica del diario español "ABC" del viernes 21 de noviembre de 1952, confirmando el envío de la fuente a Chile y con una imagen de la misma. Se aprecia la semejanza de esta figura con la fuente de Cascorro (que se supone es otra) y con su aspecto actual en La Serena, incluyendo su pila de taza. Información gentilmente proporcionada a nosotros por J. Esetena.

Imágenes de la fuente actualmente en el Parque Eva Duarte, en la ficha de fuentes de Madrid difundida por el área cultural del propio Ayuntamiento de Madrid. De acuerdo a la información dada por esta fuente, corresponde a la misma que estuvo en el Paseo de las Delicias y después en Plaza de Cascorro, pero no sabemos la razón de su diseño exactamente igual a la fuente regalada a La Serena.

LLEGADA A CHILE Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA

La fuente llegó al puerto de Coquimbo el 10 de marzo de 1954, a bordo del "Unión Carrier". Sus 10 toneladas venían divididas en 25 cajas o jabas, según informa el diario "El Día" de la mañana siguiente. Algunos bloques de piedra llegaron con pequeñas trizaduras debidas a los imprevistos del viaje, pero nada grave. El alcalde subrogante, Rolando Jure Martínez, inició al día siguiente la liberación de derechos de la fuente desde la Administración de Aduanas de Coquimbo, que debía ser establecida por ley. Coincidió que el alcalde de La Serena, Juan Cortés Alcayaga, se encontraba en ese momento en Santiago, por lo que él mismo comenzó a ejecutar los trámites principales de la liberación en la capital y particularmente en el Ministerio de Hacienda, luego del imponerse de su llegada.

El área verde donde debía quedar instalada la fuente fue llamada Plaza del Ayuntamiento o Plaza Ayuntamiento de Madrid, y se la proyectó primero en la Alameda frente al edificio de la Inspección Escolar (hoy Secretaría Ministerial de Educación), entre calles Pedro Pablo Muñoz y Matta. Sin embargo, el lugar definitivo escogido para la plaza fue uno conocido por la presencia frente al mismo del servicio de abastecimientos de gasolina "Copec" que aún existe. El diario "El Día" del 26 de octubre de 1955, anunciaba las obras en una parte de su texto bajo el titular "Plaza Coll comenzará plan municipal de construcción y arreglo de los paseos públicos":

"Otras obras importantes que realizará la Corporación será el comienzo de la construcción de la Plaza del Ayuntamiento frente a la estación de servicio Copec.

Para la construcción de esta plaza se esperan los planos que estudia el urbanista de la Municipalidad de Santiago, señor Julio Carmona; mientras tanto, se procederá a armar la Fuente Monumental que se instalará en el centro de la plaza para evitar que, desarmada y en el sitio donde está sufra desperfectos.

El costo de esta obra que se emprenderá en la Plaza del Ayuntamiento se ha calculado en cuatrocientos mil pesos".

Las obras se ejecutaban mientras era terminado también el pavimentando de la carretera Panamericana, precisamente en el tramo hacia La Serena. Aunque el Centro para el Progreso de La Serena había elaborado un plan de 36 millones de pesos para mejorar toda la ciudad, sus áreas verdes y parques, cabe recordar que varias obras públicas serenenses estaban en marcha por entonces, a inicios de 1956 y durante el último tramo de la alcaldía de Flor Ramírez Jorquera, gracias a un fondo obtenido con el superávit del año anterior de 5 millones de pesos. Así, el diario "El Día" del lunes 30 de enero de ese año, anunciaba que además de reparaciones en el Mercado Municipal de la Recova, parte de los fondos irían para la Plaza del Ayuntamiento ya en construcción, específicamente para terminar la pavimentación, la preparación de la tierra para el césped y la instalación de las cañerías para regadíos y alimentación de la Fuente Monumental. El trazado de la plaza es de unos 70 por 125 metros, entre la misma Alameda por el Norte, la carretera Panamericana por el poniente y la calle Juan de Dios Peni por el Sur. El costado oriente de la vieja cuadra llegaba antes a Riquelme, aunque hasta algunos años antes de que se abriera esta calle estaba integrado hasta la ex calle del Barato o de la Barranca del Mar, que por entonces era sólo una prolongación El Santo y hoy la continuación de P. P. Muñoz al Sur de la Alameda.

Creo factible la posibilidad de que haya participado en los orígenes del proyecto de la plaza, también el urbanista Oscar Praguer, pues su mano se ve en el vecino Paseo de las Esculturas que resultó de estas mismas transformaciones de la ciudad, y el arquitecto Guillermo Ulricksen, quien llega en octubre de 1953 a La Serena para trabajar durante un breve período en la planificación de los parques, plazas y otras áreas verdes que contemplaba crear la Municipalidad. Por otro lado, la guía "Tradiciones serenenses. La Serena patrimonial; su historia desconocida", de la Universidad Central de Chile y la Red de Turismo Patrimonial, señala que existió otra fuente en la Plaza España antes de la traída desde Madrid y que originalmente había estado a un costado de la Plaza de Armas, considerándosela actualmente desaparecida. No tengo más información al respecto.

De este modo, la plaza pudo ser construida recién ese año de 1956, luego de largo tiempo de postergaciones y de espera de dineros para continuar con el hermoseamiento de la ciudad bajo el aspecto resultante del Plan Serena. La Plaza del Ayuntamiento estaría este año en el aniversario 60 de su construcción o bien muy cerca del mismo, entonces, aunque el material periodístico de la prensa local serenense está incompleto en las bibliotecas de Santiago, no siéndome posible -por ahora- precisar el día exacto en que fuera inaugurada ni cuándo le fue cambiado el nombre al definitivo de Plaza España.

Rebautizada ya con su actual título, calma y ajena a sus propios enigmas, esta acogedora área verde de la Plaza España sigue saludando al visitante de la ciudad con sus árboles, palmeras y césped cortado por trazos de caminos para paseo, con su postal neocolonial de fondo formada por los edificios de los Colegios Javiera Carrera y Héroes de la Concepción. Es una suerte de anexo adyacente a la Alameda del circuito cultural de caminos peatonales por el Paseo de las Esculturas y el Paseo de los Poetas y Escritores, lugar favorito de escolares, estudiantes universitarios de las casas cercanas, enamorados y gente que transita hacia los grandes centros comerciales junto a la terminal de buses. Hubo un tiempo en que mochileros e indigentes acampaban con muy poca prudencia en la plaza, sin embargo, hasta encendiendo fogatas en noches frías, por lo que la vigilancia aumentó en el lugar desplazándolos desde allí hace unos tres años. También se hizo instalar un monumento conmemorativo del centenario de la Masacre de la Plaza Montt de Iquique, ubicado hacia el extremo Sur-poniente de la Plaza España. Obra del artista local Daniel Palominos Ramos, es de relativo buen tamaño y corresponde a un gran panel oscuro trabajado formando rostros de obreros y huelguistas en técnica de caladura en metal, de estilo gráfico similar al de las escuelas artísticas de izquierda latinoamericanista (y muy propio del autor, además), aunque un poco disonante con el categórico estilo neocolonial del entorno y de la propia plaza. Está montado sobre un soporte de concreto donde se lee el siguiente homenaje:

"A LA MEMORIA DE LOS OBREROS, MUJERES Y NIÑOS QUE FUERON MASACRADOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 1907 EN LA ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE.

COMISIÓN CENTENARIO, 2007"

Quizás quede mucho, mucho más aún que decir sobre la Plaza España y particularmente sobre su gran fuente escultórica, cuyo secreto pétreo reforzando la identidad hispánica y colonial serenense resulta tan escasa e injustamente explorada hasta ahora. Tal vez a futuro podaros exponer acá, para mutua satisfacción, más material y noticias sobre esta pesada reliquia de roca, de arte y de historia en la ciudad de La Serena.

Plaza España, desde el monolito, con la fuente de fondo.

Vista de los senderos de la plaza y el edificio educacional de fondo.

Vista de la plaza desde su lado Sur-poniente.

Acercamiento al monumento a los mártires de la Escuela Santa María.

Su obra máxima, sin embargo, parece ser el inmortal "Cambalache", de 1934, verdadera declaración casi nihilista y pesimista en extremo hecha letra y música, en una forma de crítica social que anticipó en el tango por más de cuatro décadas el tipo de contenidos que después asociaría el mundo a movimientos contraculturales. El que los más grandes cultores del tango en el país hayan grabado sus obras, facilitó mucho la popularidad de Discépolo que, a la sazón, se comprometía también con la actividad teatral como dramaturgo y ocasional actor.

Su obra máxima, sin embargo, parece ser el inmortal "Cambalache", de 1934, verdadera declaración casi nihilista y pesimista en extremo hecha letra y música, en una forma de crítica social que anticipó en el tango por más de cuatro décadas el tipo de contenidos que después asociaría el mundo a movimientos contraculturales. El que los más grandes cultores del tango en el país hayan grabado sus obras, facilitó mucho la popularidad de Discépolo que, a la sazón, se comprometía también con la actividad teatral como dramaturgo y ocasional actor.

Curiosa y absurdamente, pero muy al estilo egocéntrico del edil de esos días, su nombre aparece más destacado que el de Discépolo en la inscripción (!)... Una segunda placa, más baja y cerca del suelo, señala con brevedad:

Curiosa y absurdamente, pero muy al estilo egocéntrico del edil de esos días, su nombre aparece más destacado que el de Discépolo en la inscripción (!)... Una segunda placa, más baja y cerca del suelo, señala con brevedad: