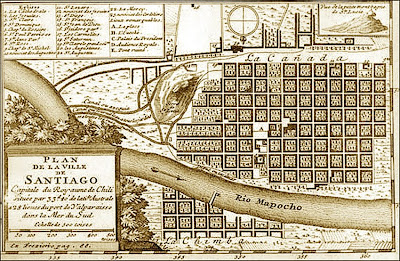

Mapa Europeo basado en el Plano de Santiago de Amadeo Frezier, de 1712.

Coordenadas: 33°26'16.47"S 70°39'1.95"W (Plaza de Armas) 33°25'53.97"S 70°39'9.83"W (Camino del Inca sobre Santiago)

Retomamos aquí nuestra mirada a lo revelado por el estudio del arqueólogo Rubén Stehberg y el historiador Gonzalo Sotomayor, que comenzamos a abordar en la entrada anterior de esta serie sobre el pasado incaico del Valle del Mapocho.

Dicen ambos autores en su trabajo publicado por el "Boletín del Museo Nacional de Historia Natural" N° 61 de 2012, que las crónicas y la documentación oficial más tempranas relativas al territorio chileno, verifican la existencia de un asentamiento humano previo en el lugar que ocupa Santiago, y que Pedro de Valdivia se limitó a repoblarlo y reestructurarlo de acuerdo al estilo europeo de trazado urbanístico.

Los dos investigadores son categóricos sobre las pistas dejadas por estos cronistas y que revelarían la verdadera iniciativa y motivación de Valdivia para ocupar el valle mapochino:

"En ningún caso utilizó la idea de construir, edificar o fundar un pueblo, sino que poblarlo. De acuerdo a nuestra opinión, las citas son claras en el sentido que iba habitar/ocupar un pueblo preexistente. Además, este pueblo o ciudad no era cualquier emplazamiento. Era similar al Cusco, es decir una réplica del centro político, administrativo y ceremonial principal, una capital. Si era como el Cusco, entonces debía disponer de plaza, edificios administrativos (kallanka), ushnu, sistema de canalización, chacras y otras instalaciones acordes con su carácter de asentamiento principal".

Veamos qué es lo que dicen esas crónicas chilenas y documentación colonial a las que se refieren los autores.

EN LAS CRÓNICAS DE VIVAR

Stehberg y Sotomayor ponen especial atención en la información que legara a la historia de Chile don Jerónimo de Vivar, cronista de don Pedro de Valdivia y autor de la "Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile", de 1558. Allí queda en evidencia que existía conocimiento sobre la existencia de un asentamiento incásico en el valle del Mapocho antes de la fundación de Santiago, como veremos.

Vivar, que residía en Chile desde 1545 pero que vino rezagado siguiendo la expedición de Valdivia, decía que la intención de este último era fundar en estas tierras una ciudad como la del Cuzco pero a orillas del Mapocho, sugiriendo que el lugar ya estaba elegido por él antes de salir del Perú hacia el Sur, por tratarse de un asentamiento anterior. En efecto, podemos confirmar que Vivar comentaba en sus crónicas algunos antecedentes como éste:

"El general Pedro de Valdivia se partió del Cuzco y se fue a la ciudad de los Reyes. Dio orden en cómo subiesen un navío cargado de mercaderías para las provincias de Chile, y mandó a su capitán, que allí había enviado, que después de haber despachado el navío, se fuese con la gente que tuviese hecha a Tacana, porque allí le esperaría hasta que allegase. Hecho esto y dada la mejor orden que pudo, él partió para la ciudad del Cuzco con toda la prisa que pudo, poniendo gran solicitud en juntar la gente por los apellidos y bandos que en aquella sazón había, porque los unos eran Pizarros y los otros Almagros".

Luego de describir detalles como los relativos al poder administrativo del inca manifiesto en establecimientos por el Norte Grande y el Norte Chico del territorio chileno (para el registro de riquezas que eran llevadas al Perú, por ejemplo), Vivar escribe sobre el proceder de Valdivia en estas empresas:

"Acordó de partirse para el valle del Huasco, que es adelante caminando para el sur treinta leguas, y antes de su partida mandó soltar los presos indios que tenía. Y a los principales que allí estaban entregó las mujeres e hijos del cacique Gualenica, y les mandó que las llevasen y entregasen a su señor, y le dijesen de su parte, puesto que entre ellos había mortal guerra como bien veían, que no impedía a la fidelidad que los cristianos tenían y usaban, y a lo que a ellos les obligaba su religión cristiana y su nación española, y que le dijesen la cortesía y buen tratamiento que les habían hecho, y que supiese cómo él con toda su gente se iba a poblar un pueblo como el Cuzco a las riberas del río nombrado Mapocho, y que fuesen allá a darle la obediencia en nombre de Su Majestad".

Repitamos la frase de oro de este párrafo: "poblar un pueblo como el Cuzco a las riberas del río nombrado Mapocho". Esto explicaría la celeridad y decisión con que Valdivia venía a Chile, particularmente al valle central: sabía que existía el Mapocho, sabía de la presencia de un centro administrativo en vecindad y su propósito siempre habría sido colocar allí una población súbdita sobre la que ya existía, según la interpretación que se hace. "Prácticamente se vino directo siguiendo el Camino del Inca que lo condujo derecho a la ciudadela Tawantinsuyu del Mapocho", señalan los dos investigadores.

Hay varias otras señales curiosas dejadas por Vivar en sus crónicas, por cierto: fue cuando él mismo llegó a Santiago hacia 1545, por ejemplo, que insistió en mantener su afirmación de que el proyecto de Valdivia consistió en "poblar un pueblo como el Cuzco"junto al Mapocho. Es decir, reafirmando que la conquista del valle se hizo sobre la base de un asentamiento anterior.

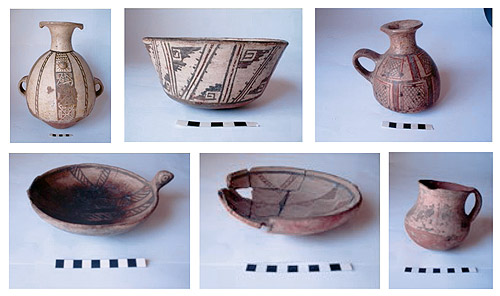

Arriba: alfarería y cerámica encontradas en La Reina. Abajo: alfarería incaica procedente de San Enrique de Las Condes. Todas se encuentran en el Colección Museo Nacional de Historia Natural (Fuente: Stehberg y Sotomayor, 2012).

EL MISTERIOSO JEFE QUILICANTE

Mencionamos ya en el artículo anterior de esta serie que Vivar aseguraba que un cacique que ha sido llamado Quilicante, Quilicanta, Quilacanta o Culacante , líder de origen cuzqueño representante del poder administrativo prehispano en la Zona Central, se había establecido en Santiago a la partida de los primeros españoles, hacia 1536 ó 1537. En palabras del cronista:

"En este ejercicio pasaron veinte días en los cuales envió el general mensajeros a los caciques y gente que viniese de paz. Incomportable fue la hambre que en estos veinte días padeció el campo por hacer esta diligencia importante, pues ya pasados estos días que habemos dicho, vinieron de paz el cacique Quilicanta y el otro cacique que arriba dijimos que se dice Atepudo. Estos caciques hacían la guerra al cacique Michimalongo antes que nosotros entrásemos en la tierra. Tenían gran diferencia entre estos cuatro señores".

Sin embargo, el cronista colonial interpreta que el traslado del jefe indígena fue para "poblar" el valle mapochino, al notar cierta hostilidad en los propósitos que se tejían sobre estas tierras, asumiendo además una actitud preventiva:

"Vinieron otros once caciques de la comarca, los más cercanos, que eran amigos y allegados de aquellos dos caciques, mayormente del Quilicanta. Por ser valeroso y ser uno de los ingas del Pirú estaba puesto por el Inga en esta tierra por gobernador. Y estando este inga en esta tierra cuando vino el adelantado don Diego de Almagro y él le sirviese y se le diese por amigo, fue esta amistad parte que él fuese enemistado de los caciques e indios como muchas veces suele acaecer. Era principalmente adverso suyo Michimalongo, el cual le quiso matar. Viendo el Quilicanta la enemistad que le tenían y le mostraban, ajuntó a todos sus amigos y vínose a poblar al valle y río de Mapocho, y de allí les hacía la guerra a los caciques Michimalongo y Tanjalongo, la cual tenían muy trabada cuando el general allegó con los cristianos a esta tierra".

La creencia de que Quilicante tenía una sede y establecimiento mas hacia el lado del Aconcagua, sin embargo, tiene que ver con que éste fue el lugar donde había recibido a Almagro, como lo describe Vivar, aunque los autores de "Mapocho incaico" se preguntan si este contacto lejos del poblado primitivo o la proto-ciudad de Santiago sería más bien de motivaciones estratégicas, para alejar a los hispanos de este centro de desarrollo del Tawantinsuyu, y por eso retorna al valle mapochino al marcharse la expedición almagrista.

"Los caciques salidos de paz -continúa Vivar-, el general los juntó y les habló, haciéndoles saber a lo que venía, y que si daban la obediencia a Su Majestad y servían a los cristianos, como hacían los caciques e indios del Pirú, que ellos y sus mujeres e hijos e indios serían bien tratados y mantenidos en paz y quietud y justicia, y que supiesen que no se habían de rebelar contra los cristianos, a pena que si acaso se rebelasen y quebraban de lo que prometían y no obedecían a los mandamientos reales, serían muy bien castigados como hombres rebeldes. Lo cual les dio bien a entender con un indio que sabía y entendía muy bien la lengua, y el mismo Inga Quilicanta por ser del Cuzco. A lo cual respondió él por todos, que él había venido con todos aquellos caciques e indios a dar la obediencia a Su Majestad, y servir a los cristianos, y que así lo harían de allí en adelante sin faltar punto".

Fue aquí, en este sitio donde se establecería la ciudad de Santiago, entonces, que Quilicante se encontró con Valdivia al llegar al valle tiempo después, lo que se explicaría con la existencia de un asentamiento previo y, a su vez, indica cómo se enteró de la existencia del mismo el conquistador cuando vino a fundar la ciudad. Quilicante era, en consecuencia, el gobernador imperial a cargo de la colonia incaica de Santiago cuando arribaron por Chile los dos grupos de conquistadores hispanos.

Mapa de Santiago publicado por el sacerdote jesuita Alonso de Ovalle en su obra "Histórica relación del Reyno de Chile i de las Mifiones i Miniftterios que exercita la Compañía de Jesús", de 1646. Aunque hay bastante de idealización en este plano, Ovalle muestra los barrios de La Chimba, parte de la vereda Sur de la Cañada (Alameda) y los principales edificios dentro del cuadrante de la ciudad. Se observa incluso la presencia de tajamares en el Mapocho, y se señalan los principales centros religiosos de la ciudad. Clic encima para ampliar la imagen.

EN LAS CRÓNICAS DE ROSALES

El sacerdote jesuita Diego de Rosales aporta otra de las más interesantes crónicas coloniales chilenas que son citadas en este tema: "Historia general del Reino de Chile, Flandes Indiano", que si bien es escrito hacia el 1650, fue rescatado y publicado acá recién en 1877 por don Benjamín Vicuña Mackenna, luego de encontrar un ejemplar en Londres, en manos privadas.

Stehberg y Sotomayor también observan en este texto de Rosales algunas referencias interesantes al fuerte pasado incaico del territorio chileno, partiendo por el propio viaje de don Diego de Almagro y su frustrado retiro desde el mismo. Como en el caso de Vivar, prefiero reproducir más de lo que los autores extractaron de Rosales para su artículo, pues creo necesario no omitir la información contextual de cada cita:

"Quien viere tanto oro en aquellos tiempos en Chile y tan poco en estos, no dude que Chile tiene ahora el mismo que antes, y advierta que el no verle ahora en tanta abundancia es por la guerra y por la falta de gente, que mucho más hubiera, por ser más ricas de oro las tierras de más adentro, como después se verá, si hubiera tanta gente como entonces, que además de los indios había muchos del Perú, que son grandes mineros y todos sacaban oro para enviar al Rey Inga; y como vieron los Gobernadores del Perú y los indios que en Chile había de aquel Reino, que Almagro y los españoles se apoderaban de esta tierra y que su Rey se la había dado y ya no trataba de conquistarla con sus armas y gente, le fueron desamparando y se fueron unos a su patria, los otros entre los puelches de la otra banda de la cordillera, y solo quedó en Colina Culacante inga. Y los españoles robaron las casas de sus depósitos en Mapocho y se apoderaron de las vírgenes Mamaconas que había en un monasterio y estaban consagradas por los ingas a la deidad del sol en Chile, como en el Perú, de las doncellas que acá habían nacido a los indios peruanos."

Las palabras del cronista confirman prácticamente todo lo que se plantea aquí: la existencia de un asentamiento previo, la presencia de un santuario de culto solar y el sometimiento administrativo del territorio a la mano del inca representada por Quilicante.

Vuelven a poner el índice sobre Rosales en una interesante afirmación que hace sobre la llegada de la expedición conquistadora y colonizadora de Pedro de Valdivia al mismo valle mapochino:

"Pasó al valle de Aconcagua, donde había estado Barrientos, y allí le dio la paz el cacique Tagolongo, que quiere decir Cabeza Quebrada, prometiendo obediencia y lealtad al Rey nuestro señor por haberle significado la grandeza de su poder. Aquí, con la seguridad de este cacique y con la abundancia que hallaron de comida, se recreó la gente y descansó por algunos días, hasta que pasaron al deseado valle de Mapocho, donde se alojó en la Chimba, a la orilla del río y a la parte del norte, y queriendo hacer allí un fuerte y principio de ciudad, por juzgar el sitio por apropósito, le salió el cacique Loncomilla, que quiere decir Cabeza de Oro, señor del Valle de Maipo, a dar la paz, y le dijo que no poblase en la Chimba, que otro mejor sitio había de la otra randa del río, a la parte del sur, donde los ingas habían hecho una población, que es el lugar donde hoy está la ciudad de Santiago".

Rosales también aclara que el cacique Loncomilla habría sido quien mostró a don Pedro de Valdivia un sitio preciso del Valle del Mapocho en donde los incas habían fundado la antigua población del mismo, y que se corresponde exactamente con el lugar donde hoy está nuestra ciudad de Santiago.

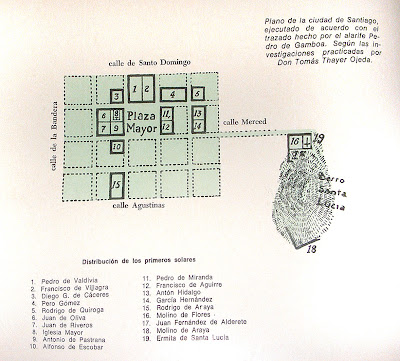

Plano de S. Giacopo (Santiago) de 1776, publicado por el famoso cronista y naturalista, el Abate Juan Ignacio Molina, detallando lugares relevantes de la ciudad en el siglo XVIII. Clic encima para ampliar la imagen.

PALABRAS DE OTROS CRONISTAS

Aprovecho de hacer aquí algunas citas extractadas de los textos de otros célebres cronistas coloniales que, si bien no aparecen tan atendidos en el artículo "Mapocho incaico" de Stehberg y Sotomayor, creo que también aportan con datos relevantes sobre el estado real de los asentamientos del Valle del Mapocho a la llegada de los hispanos y la fundación oficial de Santiago del Nuevo Extremo.

Alonso de Góngora Marmolejo, por ejemplo, en su "Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo han gobernado", decía lo siguiente en 1575, a propósito de la frustrada expedición de Almagro:

"Habiendo tornado relación verdadera llegó con su campo, que era muy vistoso y de muchos caballeros y hombres nobles muy principales, al llano y asiento donde agora está poblada la ciudad de Santiago. En su comarca y en todos los valles por donde pasaba hablaba amorosamente a los señores y principales, informándose de la tierra, hasta que entendió que la noticia y relación que en el Pirú le habían dado no era así. Sus amigos le importunaban sobre volverse, diciéndole que la buena tierra quedaba atrás y que no había otro Pirú en el mundo; con todo esto, como hombre constante, quiso primero saber los secretos que en la tierra había y ver todo lo que pudiese".

Y luego, para referirse al arribo de Valdivia en el valle, anota lo siguiente, reforzando la idea de que el conquistador venía perfectamente informado del lugar propicio para sentar la colonia:

"...prosiguiendo su camino, reconociendo la tierra y la disposición que tenía, entró en el valle y llano de Mapocho, acariciando los principales que de camino le salían a ver, buscando dónde hacer asiento y poblar para desde allí descubrir y visitar la provincia; y siendo informado que en ninguna otra parte hallaría tan buen sitio como en donde estaba después de haber visto lo demás, pareciéndole ser lo mejor, hizo asiento y pobló donde agora es Santiago. Luego trazó la ciudad y repartió solares en que hiciesen casas algunos caballeros que consigo llevaba y otros soldados de menor condición, dándoles indios a todos los más, conforme a la posibilidad de la tierra".

Otro retrato interesante de Santiago antes de ser tal, aparece en la famosa "Histórica Relación del Reino de Chile" del jesuita Alonso de Ovalle, publicada en 1646:

"En este valle, dos leguas de la cordillera a la orilla del río Mapocho, creó Dios un cerro de vistosa proporción y hechura, que sirve de atalaya, de donde a una vista se ve todo el llano como la palma de la mano, hermoseado con alegres vegas y vistosos prados en unas partes y en otras de espesos montes de espinales, de donde se corta la leña para el común uso de la vida humana. Al pie de este cerro (que es de moderada altura y tendrá de circuito poco más o menos de dos millas) hallaron los castellanos poblados gran suma de indios, que, según refieren algunos de los autores que tengo citados, llegaban a ochenta mil, y pareciendo al gobernador Pedro de Valdivia que, supuesto que los naturales de la tierra habían poblado en este lugar, sería sin duda el mejor de todo el valle, le eligió para fundar, como lo hizo, la ciudad de Santiago, a 24 de Febrero de 1541, la cual está en treinta y cuatro grados de altura, y darle de longitud sesenta y siete, distante del meridiano de Toledo mil novecientos ochentas leguas".

El Abate Juan Ignacio Molina también aporta algo interesante en su "Compendio de la historia civil del Reino de Chile", de 1795, sobre el aspecto poblacional de Santiago al llegar los españoles:

"Esta provincia, distante de los confines del Perú más de 600 millas, es una de las más fértiles y amenas del reino. Su nombre significa tierra de mucha gente. Su población, en fin, por lo que dicen los primeros historiadores de Chile, era en esta época numerosísima".

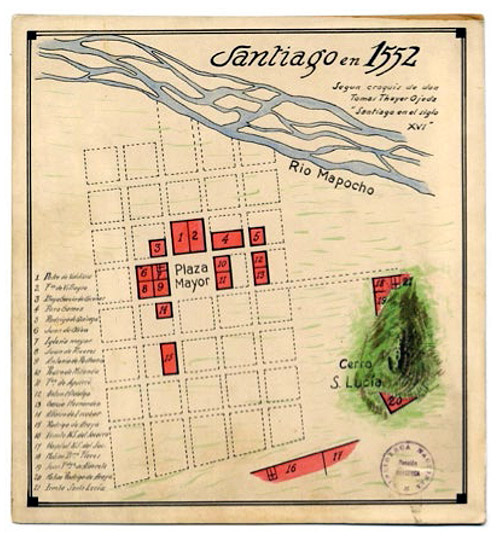

Croquis del Santiago de 1552, por Tomás Thayer Ojeda (Fuente: Stehberg y Sotomayor, 2012).

ALGO MÁS DE DOCUMENTACIÓN COLONIAL

Los autores del Museo Nacional de Historia Natural repasan también algo sobre los escritos e informes del sacerdote Bartolomé de las Casas, el Procurador y Protector Universal de todos los Indios, con relación a los derechos familiares de algunos indígenas de la comarca y cuyas propiedades habían ido siendo absorbidas por los españoles, y de cómo esto afectó también a las ex posesiones del Tawantinsuyu. Algo parecido puede observarse en las políticas promovidas por Fray Domingo de Santo Tomás, y el Franciscano Morales.

Considerando, en este contexto, que hay varias otras indicaciones coloniales sobre lo relacionado en las crónicas como las de Vivar o Rosales, Stehberg y Sotomayor llegan a una conclusión definitiva:

"Pedro de Valdivia eligió el emplazamiento del valle del Mapocho por contar éste con una importante infraestructura la cual se encontraba disponible para la apropiación jurídica castellana como consecuencia que se encontraba adscrita al Tawantinsuyu y al hecho que las ideas lascasianas no habían penetrado aún en los juristas que se encontraban en Perú y en los letrados venidos a Chile. Sería el dominico Gil González de San Nicolás quien encendió el debate en nuestro país (Hunneus Sin Fecha). Existe evidencia que la incautación de las tierras e infraestructura por los peninsulares obedeció esencialmente a la idea que ellos tenían, especialmente Pedro de Valdivia, que ellas pertenecían al Estado Inca. Es por este motivo que cuando se autoasignó tierras en el valle de Quillota tuvo cuidado de señalar "que fueran de los ingas pasados" y que previo a la apropiación de las tierras de los indígenas fuera una exigencia que se requiriera primero la averiguación de su asociación al Tawantinsuyu. Este fundamento jurídico para la apropiación la encontramos en otros hechos jurídicos que, además, se encuentran cargados de simbolismo como su juramento como Gobernador en el "tambo grande que esta junto a la plaza de esta ciudad" (que era, además, el lugar de sesión habitual de esa Corporación y casa de Pedro de Valdivia según actas del Cabildo)".

Más documentación oficial de la administración hispana en la colonia chilena, va reforzando la impresión vertida por los autores. Hay importantísimos ejemplos dignos de consignar: por ejemplo, que en las Actas del Cabildo de Santiago, se registra que el 10 de junio de 1541 se llamó públicamente a consejo y se pidió la reunión del pueblo señalando el lugar con la citada frase "en un tambo grande que está junto a la plaza de la ciudad", sitio que habría sido el acostumbrado para esta clase de encuentros. Los autores suponen que se trataba de una kallanka incásica y que su elección para elecciones y actos de las autoridades tenía por objeto guardar legitimidad ante la mirada de los indígenas locales.

Cabe recordar, adicionalmente, que en una carta del 20 de julio de 1552 que es referida en el Cabildo de la Ciudad de Valdivia, don Pedro de Valdivia informa al Rey de España que pobló en la provincia de Mapocho la ciudad de Santiago, y que esta localidad ya "estaba poblada de indios que fueron sujetos a los Ingas, señores del Perú".

División del actual territorio de Las Condes entre los distintos caciques zonales, hacia 1540 (Fuente imagen: "110 Aniversario de la Comuna", Ilustre Municipalidad de Las Condes - 2011). Clic encima para ampliar.

¿DÓNDE ESTABA EL CAMINO DEL INCA?

Stehberg y Sotomayor concentran buena parte de su investigación en ciertos documentos de la Real Audiencia sobre pleitos de propiedades y que arrojan importantísimas pruebas al tema en discusión, por precisar la ubicación correcta del Camino del Inca, que se constituía como la ruta de movimiento administrativo y comercial incásico sobre la colonia chilena.

Un caso se observa en la escritura de compromiso del 28 de julio de 1578 ante el escribano público y de Cabildo don Juan Zapata, conservada en el Archivo del Convento de Santo Domingo, donde se señala que el Juez Árbitro Capitán don Juan Hurtado, había fallado lo siguiente mencionado al Camino del Inca y el Cerro Blanco de Monserrat:

"Ante todas las cosas como dicho camino es el deslinde de dichas tierras por aquella parte, declaro que lo que lo era el que desciende por el Portezuelo de Huechuraba por las razones pruebas y evidencias que acumula en dicha su sentencia a la que se debe dar entero crédito así por el consentimiento y anuencia de las partes, como por haberse pronunciado en un tiempo en que no tenía esta capital más que treinta y siete años y seis meses cabales de fundación en el cual existirían todavía los vestigios y señales de dicho camino y entre los pobladores habría muchos de los que lo trajinaban con ocasión de ir y venir a las minas y valle de Chile, y ser por el que entraron los conquistadores a apoderarse del cerro de piedras de esta ciudad que llaman vulgarmente de Monserrat, donde se colocó la primera fortaleza de que se conservan hasta hoy no pocas señales que contestan con la Historia del reino en este punto…”

De acuerdo a lo expresado y concluido por el Procurador, el Camino de Chile vinculado directamente al Camino del Inca no sería exactamente la prolongación posterior de la Cañadilla de La Chimba, actual Independencia, sino más bien una ruta señalada por una línea casi recta desde la puntilla del Cerro de Monserrat (Cerro Blanco de Recoleta) hasta la Plaza de Armas de Santiago.

Empero, de acuerdo al voluminoso estudio de Justo Abel Rosales sobre estas materias, el viejo Camino de Chile en la Cañadilla se coincide con el Camino del Inca: además de haber sido un sendero natural formado por un brazo desaparecido del Mapocho, lo que hoy es la avenida Independencia por largo tiempo fue considerado como la continuación de esta ruta ancestral sobre la ciudad de Santiago.

Aunque el debate es interesante para la historia de la ciudad, por ahora prefiero guardar discusión para alguna futura entrada que quiero preparar exclusivamente para la historia de la Cañadilla de La Independencia en La Chimba. Sin embargo, cabe señalar que también es mencionado en "Mapocho incaico" el trabajo de Justo Abel Rosales, quien considera que el Camino de Chile pasaba "sin errar una pulgada de terreno, por el medio de la vía pública conocida hoy por calle de la Cañadilla" (avenida Independencia). A esta convicción había llegado el autor de "La Chimba Antigua: la Cañadilla de Santiago" tras estudiar varios documentos coloniales, destacando un acuerdo judicial del 12 de agosto de 1578 entre el convento de Santo Domingo y el Capitán Pedro Ordóñez Delgadillo, donde se fijó el trazado de este camino y que Rosales considera el más antiguo.

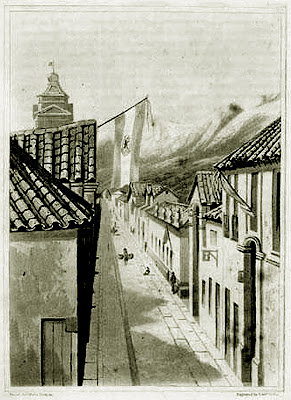

Ilustración de María Graham de la calle de Santo Domingo, en 1822. El paisaje urbano es el heredado de los tiempos ya tardíos de la Colonia.

EL PRIMER PLANO DEL CAMINO DEL INCA EN SANTIAGO

Los autores del estudio publicado por el Museo Nacional de Historia Natural comentan la existencia de otro camino ancestral que aparece mencionado en una mensura del 25 de noviembre de 1603 de la chacra de dominio del ayudante de Ginés de Lillo, don Blas Pereira, como el "camino que sale de la Guaca hacia esta ciudad y entran en el río". El Cerro La Guaca era el que actualmente se conoce como Cero Navia. Agregan los investigadores:

"Además del camino de Chile o del Inga mencionado en los párrafos anteriores, existió, asimismo, un sendero que unió el sector de Quilicura o Renca con la ciudad de Santiago y que aparece denominado en los primeros años de la conquista europea como camino del cerro La Guaca y cuyo origen muy posiblemente se remontaba al período anterior".

Al respecto, en 1613 tiene lugar un pleito judicial de los herederos del Capitán Bernabé de Armijo contra doña Juana de la Cueva, disputando la Chacra Grande de Huechuraba. Como parte del desarrollo del caso, se precisaba establecer la ubicación concreta del Camino del Inca en su desembocadura sobre Santiago, tramo llamado Camino de Chile como hemos dicho, ya que esta ruta señalaba connaturalmente el límite de varias propiedades incluida la del litigio.

Para establecer con precisión este trazado, prestó declaración durante el proceso el anciano indígena peruano Gaspar Jauxa, a la sazón residente en La Chimba, valiéndose de un traductor al castellano. De acuerdo a su testimonio, Jauxa había llegado al territorio chileno hacia los 6 años, acompañando a los españoles. Y agrega de estos recuerdos:

"...el camino que llaman de Chille es yendo desde las casas de doña Isabel de Cáceres donde están los paredones viejos de la casa del inga, caminando por la viña del maestre de campo don Juan de Quiroga hacia la de don Pedro Delgadillo y de allí al cerrillo de Huechuraba, subiendo el dicho camino por la cordillera que va de Colina y este camino ha sido siempre el que llaman de Chille y estaba tan usado que parecía camino de carretas y de presente está cerrado con chacras y no usado".

Justo Abel Rosales también había inspeccionado afanosamente información relativa a este pleito judicial y otro realizado ese mismo año de 1613, entre el Sargento Mayor Juan de Casana y el doctor Andrés de Mendoza por el deslinde de sus propiedades, ocasión en la que el Capitán don Juan Ortiz de Cárdenas, versado en estos temas, declararía a inicios del pleito que el "el Camino que llaman de Chile y siempre se ha llamado es el que viene de Huechuraba como de él consta y parece por haber entrado por él la primera gente española", coincidente con la Cañadilla. Varios otros testigos se presentaron en ese juicio aportando su parte, como un indígena valdiviano llamado Tomás, encomendero de don Pedro Delgadillo, y otro un indígena de nombre Melchor de Sixa, ambos de edades avanzadísimas, además del presbítero Hernando de Peña Fuente y el octogenario indio Alonso Liua, encomendado de doña Catalina Hurtado viuda del capitán Juan de Ahumada.

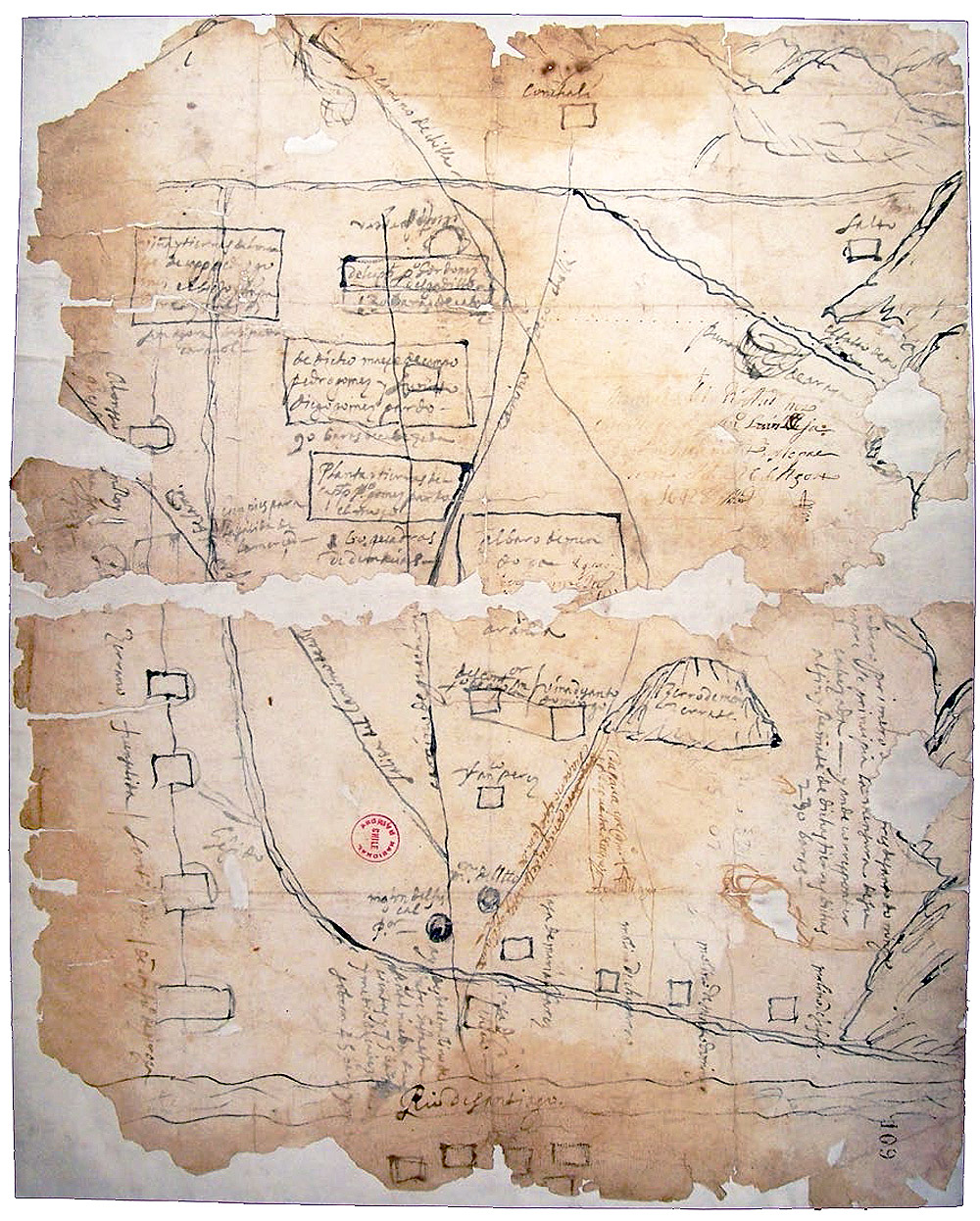

Otro interesante documento surge de una solicitud presentada por Gómez Pardo, tras lo cual la Real Audiencia presentó una observación de una propiedad en juicio solicitando a Francisco Luis Besa la confección de un plano de todos los terrenos de La Chimba. Esta pieza fue entregada al tribunal el día 26 de agosto de 1641, apareciendo en ella la ubicación exacta de la Viña de Juan de Quiroga recién mencionada, y que coincide con la que ha reportado don Justo Abel Rosales en sus estudios sobre La Chimba de Santiago: desde la vega del río Mapocho hacia el Norte, costado poniente de la Cañadilla, actual avenida Independencia. En el mismo plano colonial está representada la casa de doña Isabel de Cáceres en el extremo inferior izquierdo, en lo que hoy sería la calle Puente o Bandera, aproximadamente.

El sencillo plano de Santiago de 1641 ejecutado por Besa es, entonces, el más antiguo de los que se conocen donde aparece el tramo del Camino del Inca en la actual Región Metropolitana, figurando con el nombre de "Camino de Chille".

Plano de la Chimba y del Valle del Mapocho, confeccionado por Francisco Luis Besa y entregado al tribunal de la Real Audiencia el 26 de Agosto de 1641 (Fuente: Stehberg y Sotomayor. 2012).

LOS OTROS CAMINOS EN EL VALLE

Siendo, así, el Camino de Chile la calle o avenida más antigua que haya tenido Santiago de las que se conservarían en el trazado urbano, cabe advertir la presencia de otros caminos interiores en el Valle del Mapocho, que suponen la existencia de una red de trazados especiales que parecen tener cierta coincidencia con líneas ceremoniales-solares que veremos con más detalle, en próximos artículos de esta serie.

De acuerdo a lo expresado por Stehberg y Sotomayor, podrían haber cuatro de estas rutas adicionales principales, verificadas en crónicas coloniales y en hallazgos arqueológicos que se han realizado sobre lo que fueron sus senderos, y que corresponden a los siguientes:

- El primer tramo tiene orientación Este-Oeste y comienza en la antigua plaza incaica que ocupaba el lugar de la Plaza de Armas, para seguir hacia el poniente aproximadamente por la actual calle Catedral, desembocando sobre la avenida Matucana. Se ha encontrado evidencia arqueológica apoyando esta posibilidad, como los hallazgos de Catedral, la Escuela Normal de Preceptores (en Compañía esquina Chacabuco) y en la Estación Metro Quinta Normal, donde vimos que apareció un cementerio incásico. Se supone que este sendero continuaba más al poniente, quizás por la calle Catedral o bien desviándose por la avenida San Pablo que, como se sabe, en los tiempos del Gobernador Ambrosio O'Higgins fue habilitada como el camino de carretas y viajeros entre Santiago y Valparaíso, existiendo antes un monolito o "pirámide" que conmemoraba la inauguración de estos trabajos de la tardía Colonia hacia la altura de la actual avenida Brasil, más o menos.

- El segundo tramo viene a ser una continuación del sendero anterior pero en dirección hacia el Este, también saliendo desde la plaza incaica primitiva. Continuaba por las tierras de Apoquindo, Vitacura y La Dehesa hasta el Cerro El Plomo, todos lugares donde los hallazgos arqueológicos también han arrojado sorpresas, como vimos en el inicio de esta serie de artículos.

- Muy distinta es la orientación del tercer tramo, con eje Norte-Sur. Este sendero iba paralelo y al oriente del camino "a los Promaucaes", identificado con el llamado Camino del Puente Antiguo del que hablaremos más abajo, y que funcionaba como continuación al Sur del Camino del Inca después de empalmar sobre la ciudad de Santiago y el centro. "Esta ruta debió unir las chacras ubicadas en ambientes de gran fertilidad al pie de la cordillera andina -escriben Stehber y Sotomayor-, desde La Dehesa y Apoquindo rumbo a Tobalaba, Peñalolén, Macul y Ñuñoa y con aquellos emplazados en Pirque (lado sur del río Maipo) uniéndose al camino que iba a los Promaucaes y continuar unidos hacia Huelquén y Chada (Cordón de Angostura)". Los autores agregan que esta ruta pudo seguir el trazado del canal Apochame y de Tobalaba a modo de servidumbre, para su mantención, sugiriendo que a través de senderos laterales, conectaba varios puntos de la ciudad donde se han hecho hallazgos de valor arqueológico y que parecen tener vinculación con la influencia incásica en el valle: los cementerios de La Reina y La Reina II, calle Pérez Rosales con avenida Larraín, calle Javiera Carrera 346 (Tobalaba) y Los Guindos (Ñuñoa).

- Finalmente, el cuarto tramo coincide con el "Camino de la Guaca" que unía en el pasado a Quilicura-Cerro Navia con el centro urbano del Mapocho y su plaza central, atravesando el río Mapocho. Como aparece mencionado ya en documentos de 1546, es de suponer su origen prehispánico. En otro documento colonial fechado el 14 de enero 1563, se señala que había en él una chacra propiedad de don Diego Inga.

Cabe señalar también que la propia ruta central identificada como el Camino del Inca continuaba con otro nombre mucho más al Sur de Santiago, atravesando el río Maipo a poca distancia de la desembocadura del río Claro. Los dos autores que publican "Mapocho incaico" recuerdan que era llamado en su época como el mencionado Camino del Puente Antiguo en esos parajes, y que existen registros concretos del mismo:

"Este camino aparece representado en el Plano de el Llano de Maipo (1755-1761) de Antonio Lozada y claramente diferenciado del "Camino Real del Puente" que corría paralelo al oeste y del "Camino Real de Tango" que corría aún más al oeste (...) Este mismo camino figura como "Camino del Puente", en el Plano del Capitán Nicolás de Abos Padilla, 1746".

En próximos artículos de esta serie, comenzaremos a abordar ya el tema de la geografía sacra vinculada al elemento incásico que influyó en el ancestral asentamiento humano, ceremonial y administrativo de lo que después sería el Santiago del Nuevo Extremo.