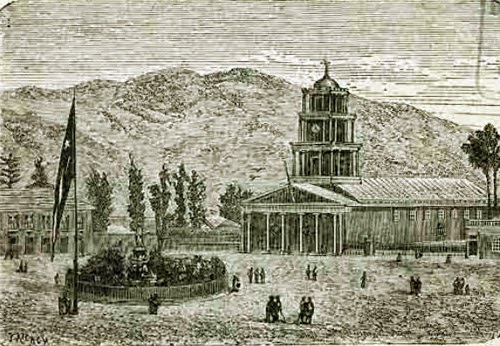

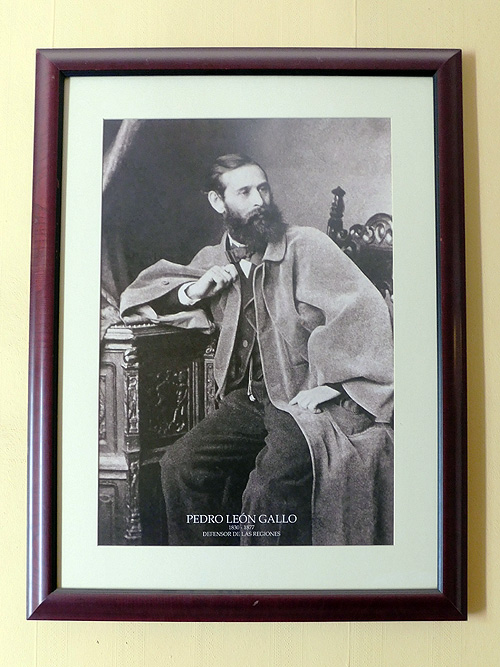

"Manifiesto de Gabriela Mistral al Pueblo Chileno", adhiriendo a la candidatura derechista de don Arturo Matte. Diario "El Día" de La Serena, lunes 1° de septiembre de 1952.

Ya escribió una vez con lucidez el académico Luis Vargas Saavedra, sobre la inmortal Gabriela: "Chile era la zona donde radicales y masones la motejaron de 'beata', los conservadores de 'comunista' y los comunistas de 'fascistoide'".

El período previo a los 70 años del Premio Nobel de nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral (Lucila Godoy Alcayaga, 1889-1957), cumplidos en 2015, parecen hacer dado sólo para revisar con energía el aspecto de su orientación sexual (o, mejor dicho, confirmar un viejo rumor que hasta había sido abordado ya por un filme de 2001), pero nada en verdad importante o esclarecedor sobre otro de los temas nebulosos que han rodeado a esta extraordinaria mujer: sus inclinaciones políticas reales, no las que se le han supuesto o inventado en más de una ocasión.

Ya no es tabú -ni volverá a serlo- escarbar en la relación sentimental de la literata con su albacea o en cualquier otra similar que haya tenido en su vida. Sin embargo, sigue siendo un asunto difuso y a veces impreciso el de su pensamiento e ideología política, que se hace pasear entre la izquierda tibia y americanista hasta revolucionaria fan de Gorki, Vargas Vila o Sandino.

Sería mera exageración ofrecer una Gabriela paseando la bandera roja por las América o Indoamérica, para los siúticos y devotos de discursos clásicos, tipo APRA. Sin embargo, se han creado también niveles biográficos casi insondables, quizás idealizados, lo que permite jalados artificiosamente hacia los rangos donde mejor sopla el abanico político. Y lo curioso es que Gabriela no era débil o de opinión suave, menos pusilánime. No; de modo alguno. Por el contrario, fue bastante decidida y preclara en sus conceptos. El problema es que sus vientos no provenían de ningún manual, catálogo o guía ideológica partidista, haciendo frustrante, así, el esfuerzo de quienes se empeñaron en establecerle una clasificación dentro de los reinos de la política, ya sea de manera manifiesta o bien tácita, en forma casi ladina.

¿Cuál es el secreto que tanto se cuida sobre Gabriela Mistral con esta falsa prudencia y pinzas de joyería por parte de ciertos biógrafos, tal como antes se hacía con el asunto de su sexualidad? Pues, a diferencia de este último tópico, no hay ninguno en verdad que esconder: creo que sólo se busca no adolorar más el gran lumbago que punza en la espalda de ciertos sectores políticos de Chile y del continente, relativo a la transversalidad del personaje que jamás fue la activista que esperaron fuera y jamás quemó sahumerios por algún partido específico.

LA APROPIACIÓN POLÍTICA DE GABRIELA MISTRAL

Aunque muchos intentos de encadenar publicitariamente la imagen de Gabriela a corrientes políticas, son posteriores a su muerte -tanto de mitómanos derechistas (por desprecio) como izquierdistas (por afinidad)-, uno de los primeros y más descarados parece haberle ocurrido en vida.

Sucedía que, entre el 26 de mayo y el 6 abril de 1953, se debía realizar en Santiago de Chile el llamado Congreso Continental de la Cultura de las Américas, que desde el principio fue maquinado por elementos más propios de la izquierda dura, incluyendo al mismísimo Pablo Neruda que había vuelto recientemente desde Moscú con su carpeta de instrucciones. Grande fue la sorpresa de Gabriela al ver que su nombre aparecía como convocadora al mentado Congreso, recibiendo desde el año anterior respuestas de intelectuales del continente acogiendo la invitación que creían formulada por ella.

Gabriela negó terminantemente haber convocado a dicho encuentro, y esto generó conflictos dentro de los mismos interesados."En realidad, su nombre fue tomado abusivamente, así como los de muchos otros intelectuales, que se retiraron del Congreso antes de que se reuniera, en vista de que no tenía nada de cultural y sí mucho de comunista", reconocía el académico y periodista español Pere Pages i Elies, con el pseudónimo Víctor Alba en su "Historia del comunismo en América Latina", de 1953. Aclaremos que el autor era también un respetado comunista de la época, pero de declarada tendencia antiestalinista.

De alguna manera, la apropiación continuó hasta mucho después de la muerte de Gabriela. El dirigente comunista chileno Luis Corvalán, por ejemplo, escribió en "El gobierno de Salvador Allende" que, no bien tiene lugar el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 y el cierre de la Editorial "Quimantú" del caído gobierno, "la dictadura hizo embalar muchos libros de Gabriela Mistral" junto a los de Neruda o Jack London, para reciclarlos. No cuesta advertir que sugiere, entre líneas, que se destruyeron estos libros por un desprecio ideológico a la poetisa similar al que podría esperarse para con Neruda o London, pero la verdad es que "Quimantú" fue reconvertida en otra editorial que no llegó a ser ni la sombra de la anterior, bautizada Editora Nacional Gabriela Mistral, precisamente en homenaje a ella. Además, cualquier suposición de censura a su obra durante la dictadura, cae de inmediato al recodar que ésta (como la de Neruda y también London), formó parte de las lecturas obligatorias del programa escolar en esos mismos años de rigores militares. Sin embargo, las creencias persisten. Recuerdo hace muchos años, un mural cerca de avenida Vicuña Mackenna en La Florida, con los nombres de Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Gabriela Mistral acompañados cada uno por la frase "Eran X" (la X era la hoz y el martillo). Y a mediados de los años 90, en la recientemente desaparecida Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), cuando se expuso un trabajo relacionado con el interés social de la "compañera Gabriela" (así le llama un alumno, no yo), se intentó describir allí a una poetisa furibundamente izquierdista y revolucionaria, pero en base a nimiedades como su cercanía a Pedro Aguirre Cerda y sus tempranas manifestaciones favorables a una Reforma Agraria. Demás está recordar que este último proceso contó, inicialmente también, con apoyo y respaldo de grupos de la derecha liberal.

Hay quienes, por su lado, echan mano al breve período en que Gabriela escribió para el periódico "Frente Popular", cercano al comunismo, como fórmula para intentar estrechar nexos ideológicos con ese movimiento en particular. Y ni siquiera los elogios que ella vertería para la obra de Neruda (y viceversa) se han salvado de ser interpretados "políticamente", buscando deslizar por el jabón de la esperanza el deseo de también colgar su grandeza en una percha específica. Que nuestro segundo Premio Nobel se haya referido a ella alguna vez como "mi compañera Gabriela Mistral", creo que alentó también el deseo ardiente de suponerla en esas filas, al menos en mis tiempos universitarios.

El célebre periodista Alone (Hernán Díaz Arrieta), había conocido profundamente a Gabriela. Como se sabe, además de encontrarla en distintas partes del mundo, la Fundación Rockefeller lo invitó a Nueva York para ordenar los escritos inéditos de la poetisa sólo dos años antes de ser galardonado él con el Premio Nacional de Literatura. Tuvo, entonces, el privilegio de profundizar en ella tal cual era y tal cual fue, plasmándolo en la famosa biografía de la autora. Y como su amigo, conocedor y confidente, Alone fue enemigo de la imagen de Gabriela revolucionaria, por lo mismo.

Es difícil decir que la desconfianza y obstinación de Alone contra el comunismo le pudo haber quitado alguna vez, objetividad de juicio sobre las ideas políticas de ella, habiendo sido uno de los grandes promotores de la obra de Pablo Neruda, por ejemplo. Sin embargo, en algún momento fue tal el deseo de secuestrar la imagen de la autora de "Desolación" y "Los sonetos de la muerte", especialmente cuando muere físicamente, que Alone decidió golpear la mesa. Otros, simplemente, han preferido desestimar las opiniones expertas y ceder al deseo, suponemos que con suficiente utilidad como para asumir los riesgos del negocio.

Y es así que leo, a pesar de todo, ciertas especies echadas a correr sobre ella siendo creídas con ceguera asombrosa. La encuentro en la proclama de una lacrimógena carta abierta, en Perú: "¡Pero sepan que grandes comunistas han elevado la calidad humana: Picasso, Saramago, García Lorca, Blanca Varela, Gabriela Mistral...!". Afirmación hecha nada menos que por una docente, vinculada al movimiento comunista del vecino país.

Nuestros dos Premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda (que aún no lo recibía), en el año 1954.

AMÉRICA Y LA IMAGEN DE SANDINO

El caso de historiadores comunistas es más sofisticado que la hablilla política más popular o las declaraciones de corte universitario, como sucede con el veterano escritor Iván Ljubetic Vargas. Me resulta particularmente interesante en este esfuerzo, por exaltar el lado más izquierdista de Gabriela, aunque mucha de su exposición sólo repite un enfoque que había asumido ya Volodia Teitelboin en su "Gabriela Mistral pública y secreta", de 1991.

Como estos autores saben fehacientemente que las pruebas no están a favor de quienes creen que ella tuvo alguna clase de acercamiento partidista o revolucionario propiamente tal, la descripción biográfica enfatiza aspectos como la estrecha relación personal que la poetisa tuvo con conocidas y prominentes figuras de dicho perfil, incluyendo su entrañable amiga Laura Rodig; o bien destacando su participación como representante de la Unión de Profesores de Chile (UPCH) en el Congreso de Educación en Locarno de 1924; y su asistencia al Congreso de la Paz en México de 1949. Se realza muy especialmente la censura y despido "fascista" desde el diario "El Mercurio", por un artículo pacifista de 1950; el mismo diario que proclamaba su adhesión a los aliados y condenaba el fenómeno nazi-fascista europeo durante la II Guerra Mundial, a coro con los de la izquierda chilena, dicho sea de paso.

Con mayor seguridad argumental, en un artículo biográfico con el nombre de la poetisa, publicado en el diario chileno "El Espectador" de San Antonio (12 de abril de 2002), Ljubetic recuerda que cuando Gabriela fue invitada a México para hacer su valioso aporte en la reforma educacional por el Ministro de Educación del país azteca, don José Vasconcelos, fue el insigne diputado comunista Luis Emilio Recabarren (reciente fundador del Partido Comunista de Chile, en 1922) quien propuso en la Cámara una indicación para que ella recibiese $5.000 como viático, ante la limitación de sus propios recursos para concretar el viaje. Ya entonces, sin embargo, la atrofiada mentalidad de la derecha chilena creía en esas supuestas tendencias comunistas de la poetisa, lo que pudo influir en el indecoroso voto de sus representantes en contra del financiamiento del viaje. A pesar del rechazo a la propuesta de asistencia económica, Gabriela pudo ir con Laura a México, ese mismo año de 1922, mismo en que publicó su célebre "Recado" titulado "El Grito", poco tiempo antes de marcharse de Santiago. Embriagada de la pasión bolivariana, proclamará Gabriela en este texto:

"¡América, América! ¡Todo por ella; porque nos vendrá de ella desdicha o bien!

Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca-español, el quechua-español, el araucano-español; pero seremos mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre su dura quijada, un solo dolor y no más que un anhelo".

Una vez en México, imbuida en uno de los núcleos continentales de este mismo sentimiento americanista, se interioriza sobre la gran lucha independentista de Nicaragua contra la intervención de los Estados Unidos, y proclama desde el año siguiente su admiración por esta causa, exhortando a los países de América a apoyar y colaborar con esta lucha que compara con el enfrentamiento de David contra Goliat.

Por supuesto, muchos no dejan pasar las oportunidades que permite este detalle. En su comentado artículo y en otro posterior titulado "Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura de 1945" (publicado en junio de 2009, pero que ya encuentro sólo en un blog del Partido Comunista de Ñuñoa), Ljubetic declara categórico que esta acción de la chilena "se refería a la lucha por la Independencia de Nicaragua que librada César Augusto Sandino contra el invasor yanqui". En su entusiasmo y urgencia, sin embargo, el historiador no reparó en que, para 1923, Sandino era sólo un anónimo muchachón escondido en México, luego de un altercado personal con un aristócrata nicaragüense, permaneciendo en este autoexilio y sin tomar las armas revolucionarias sino hasta 1926, cuando lo sorprende la Guerra Constitucionalista recién regresado a Nicaragua. Período en el que comenzará a hacer inmortal su nombre, además, para las semblanzas revolucionarias de su patria y de toda América.

Cabe añadir que Gabriela admiró mucho César Augusto Sandino cuando su nombre estalló en la lucha nicaragüense, unos años después del señalado. Lo elogió en artículos suyos, por supuesto, escritos desde 1928 y hasta el asesinato del caudillo, cuando aquella causa era de general simpatía latinoamericana, ya sea desde el nacionalismo al comunismo revolucionario, por representar un foco de heroica lucha contra el insolente intervencionismo imperialista. De hecho, los discursos de Gabriela en favor de Sandino tienen un claro acento solidario con el nacionalismo nicaragüense, como lo sugiere el artículo que escribió ya encontrándose en Nueva York, en 1931 (año en que también recibe la medalla Benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua), titulado "La cacería de Sandino, el 'General del Pequeño Ejército Loco'":

"Míster Hoover, mal informado a pesar de sus 21 embajadas, no sabe que el hombrecito Sandino, montuno, plebeyo e infeliz, ha tomado como un garfio la admiración de su raza, excepto uno que otro traidorzuelo o alma seca del Sur. Si lo supiera, a pesar de la impermeabilidad a la opinión pública de la Casa Blanca (la palabra es de un periodista yanqui) se pondría a voltear esta pieza de fragua y de pelotón militar, tan parecida a los Páez, a los Artigas y a los Carrera, se volvería, a lo menos, caviloso y pararía la segunda movilización".

El elogio para Sandino no fue patrimonio revolucionario especialmente propio de la izquierda continental, recalcamos, por lo que difícilmente serviría para adivinar alguna clase de filiación ideológica particular de Gabriela a partir de su simpatía por la lucha en Nicaragua. Daría también para suponerla liberal, nacionalista e incluso nacista, considerando el entusiasmo que despertaba la figura del héroe en el Movimiento Nacional Socialista Chileno, desde sus primeros años y hasta su desaparición tras la Masacre del Seguro Obrero de 1938. OPOSICIÓN A TODO AUTORITARISMO

También se suele mencionar -a la pasada- que Gabriela Mistral, ya entrada en la actividad consular que realizaría por otros 20 años, vio frustradas sus labores como Cónsul de Elección en la representación chilena de Génova, por haber manifestado sus ideas antifascistas en pleno régimen de Benito Mussolini en Italia. Esta impresión es verosímil si quiere suponérsela mucho más cercana a las señaladas ideas revolucionarias, pero el hecho incontestable es que Gabriela era alérgica a todos los gobiernos dictatoriales, fuesen o no fascistas.

Para contextualizar, por entonces la poetisa ya era más apreciada en el extranjero que en Chile. Grande fue la polémica intelectual cuando dos eminencias de la prodigiosa Generación del 38, Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, la dejaron fuera de su "Antología de la poesía chilena nueva", de 1935. Esto explica que haya recibido el Premio Nacional de Literatura después del Premio Nobel, además.

Sin embargo, se recordará también que Gabriela aceptó el Premio Nacional de Literatura posteriormente, en 1951, y siendo Presidente de la República don Gabriel González Videla, radical símbolo del período fuertemente anticomunista que se vivía en esos años en Chile. A la sazón, ya había sido promulgada la llamada "Ley Maldita" y Neruda se hallaba en el exilio, reclutando solidaridad internacional de los intelectuales en contra del Gobierno de Chile. Autores como Jaime Quezada, gran investigador de su vida, recuerdan que declaró entonces, al enterarse del premio:

"Hace rato que yo cancelé ese tema del Premio Nacional de Literatura. Sé que lo peor de 'mi caso' con Chile es el odio de mi gremio. Y tal vez sea lo que más me dolió y me duele, desde que salí de Chile hasta hoy".

Mas, la falsa tregua con el gobierno chileno no duró mucho, y así le expresaba al año siguiente, al escritor Eduardo Barrios, refiriéndose a su comentada relación con Doris Dana, su albacea y secreta compañera, negando otra vez cualquier identificación con el comunismo:

"Así es como una yanqui vive por tiempos con esta comunista, fabricada ahora por el señor González Videla, su jefe, señor".

Sigue despreciando el autoritarismo y el militarismo en todas sus caras. Como hicieron muchos otros intelectuales y autoridades internacionales, en 1953, Gabriela se une a la cruzada para solicitar la libertad de la literata argentina Victoria Ocampo, detenida por el Gobierno del General Juan Domingo Perón, a quien envía un telegrama diciéndole:

"Profundamente contrariada por la noticia del encarcelamiento de Victoria Ocampo, ruego a vuestra excelencia liberarla recordando su labor internacional que ha prestigiado siempre a la Argentina".

Pero un acontecimiento en particular dejará más que confirmado que la poetisa no tenía ninguna clase de compromiso de lealtad hacia el bolchevismo, a diferencia de la ciega devoción que mantuvieron, por ejemplo, Pablo Neruda, Teitelboim y otros altos intelectuales de la época.

El 23 de octubre de 1956, estalló una revolución contra el régimen socialista de la República Popular de Hungría y su relación tutelada por la Unión Soviética. Al caer el gobierno totalitario de András Hegedüs, Rusia no toleró el levantamiento e invadió Hungría abriéndose paso a fuego y represión, logrando imponerse el 10 de noviembre con un saldo de 2.500 húngaros muertos, cerca de 200 mil refugiados escapando al resto del mundo y el inicio de una de las peores tiranías modernas de Europa, rechazada incluso por militantes revolucionarios de otros países.

FRAGMENTOS DEL PRÓLOGO DE GABRIELA MISTRAL A "LA POLÍTICA Y EL ESPÍRITU", DE EDUARDO FREI MONTALVA (1940) "Sus ideas sociales de reconstrucción se me parecen mucho al oscuro hierro forjado de los italianos y los belgas. Ellas son sólidas, bien torneadas y serviciales". "Debemos confesar que la 'America inocente' del poeta romanticón es una Ninfa Eco de cuerpo abolido, en carne de fantasma, sin fuerza para dar el grifo inicial. Y aquí la función no deriva del organismo, pues 'el Continente' es una masa formidable y Chile un cuerpo de metal absoluto, por esto mismo la invalidez para crear un módulo propio de vida da un asombro, que resbala a cólera; tanto leer de política, gracias a nuestras empresas que lo editan todo; tantos años de vivir una vida americana, es decir, original; tanto énfasis como el que corre por nuestros textos escolares de Historia, y venir a parar en que no hallamos para salvarnos sino la receta nazi, o la fascista, o la comunistoide, o la portuguesa o la cavernaria, ¡cualquiera, menos la propia!". "La dictadura militar no es ninguna novedad entre nosotros, como que ella representa nuestra doble tradición. La Historia hispanoamericana no viene a ser otra cosa que el trance de una Libertad-Pasión, de la que llamaría Unamuno una Libertad-Agónica que hace su Vía Crucis cayendo y levantando. Como han llegado los tiempos del buen comer y el buen beber traducidos a doctrina política, los jóvenes que antes juraban su fe al ministerio de agonía, ahora abandonan su Cristo-Libertad, quien no puede dar el vino del poder ni la grosura

del logro fiscal". "Los nazistas quieren hacernos un nazismo dizque superado, careciendo de los mitos germánicos que comprenden desde la fabula familiar hasta los dramas musicales de Wagner y siendo este material de embriaguez heroica lo que ha hecho posible una curiosa mixtura de ensueño y de acción, de terremoto imaginativo y de realización práctica (...) Y en cuanto al método fascista, que tanto tienta a nuestros reaccionarios, los pocos hombres con cultura clásica que tenemos han dicho ya a los líderes desaforados que nos faltan 4.000 años de cultura latina, de esa que los tales líderes detestan tanto como la ignoran". "La vieja disputa entre el conceder, el negar, o el retardar el voto mujeril, me parece más cómica que astuta. Las izquierdas lo aceptaron siempre en forma teórica y mientras fueron minoría dieron batallas por el sufragio femenino; los conservadores lo rechazaron siempre como principio, por espíritu tradicionalista, pero hoy

ablandan el ceño ante la reforma porque piensan en que nuestros votos bien pudieran ayudarles en la encrucijada donde se hallan. Las mujeres no ponemos gran cosa en el debate, que los hombres prosiguen solos, haciéndose a la vez jueces y partes... como nos gusta poco la demagogia, no nos echamos en desfiles chillones por las calles y sólo reímos de la gran hipocresía de los dispensadores de vida y muerte... El Presidente Aguirre, feminista de doctrina y hechos, tenga el coraje de ponerse entre los dos frentes fariseos y su intervención

nos valga esta justicia que no necesita alegato, que es clara como el cielo chileno y que agobia a los pleiteadores con su luz cenital". "Los ricos viven enamorados de una religión de pobreza y a lo menos de austeridad. No les queda más que acudir al cumplimiento penitencial de su deber o renegar del nombre que adoptaron". "Tenemos que decir muy claro y preciso que la clase media tiene en Chile un aprovisionamiento tan caro de sus necesidades que en cada trance revolucionario nuestra magra hacienda de país pobre se queda en poder de ella y que a nuestra fabulosa miseria popular, sólo se aplican las raspas de la marmita estatal. Y es que la muy ávida ama bastante el lujo". "Los apóstoles de la dictadura a toda costa, pueden engreírse de ver las pobladas a quienes convencen (no es difícil embriagar a los pueblos, sean mestizos, sean caucásicos); pueden los envalentonados hacer todos sus cálculos y planear sus 'buenas' venganzas. No conocen las entrañas de su Améerica mestiza, como que no confiesan nunca su mestizaje (...) Un desasosiego constante, un malestar vago o agudo, una sensación viva de vergüenza, acompasó siempre a los 21 pueblos nuestros que han subido la escala del absolutismo, desde el jalón más suave hasta el más agrio". "Los acontecimientos, que llegan con una rapidez sólo parecida a la de los sueños, no pueden vernos defendidos sino a condición de que estemos acordados. Es difícil que una legión de traidores pueda hacernos más daño del que nos hace un millón de chilenos decididos a pelear... el poder que reparte los cargos públicos. Es un espectáculo que parece de tribus el que estamos dando a la hora en que a ningún pueblo con juicio le importa el partido A ni Z, porque no se discute en medio del fuego y ante todo es preciso salir de la hornaza para

cambiar unas cuantas razones". |

La violencia y desparpajo con que actuó Rusia provocó una reacción de rechazo internacional, de la que Gabriela no estuvo ajena. Así participará de la redacción para el documento conocido como "Manifiesto de Defensa de Hungría", firmado junto a otros intelectuales de América Latina. Allí escribe la poetisa:

"Como escritores, artistas y universitarios, como hombres de América, condenamos la brutal agresión de que ha sido víctima el pueblo de Hungría, y nos dirigimos al pueblo de Budapest martirizado para decirle que estamos con ellos. Su causa es común a cuantos defienden la dignidad humana, como principio de toda justicia. Nos llena de esperanza la actitud de las juventudes que tan ejemplarmente han sellado con su sangre esta verdad. Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante, pueden cumplir su misión de ensanchar las fronteras del espíritu, si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos. El trabajador intelectual no puede permanecer indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho que tienen de expresar sus dudas y sus anhelos. América, en su historia, no representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Se sirve mejor al campesino, al obrero, a la mujer, al estudiante enseñándoles a ser libres, porque se les respeta en su dignidad. El avasallamiento de Hungría, su destrucción porque ha querido ser libre, marca un momento simbólico en la definición de nuestro siglo. Digamos a tiempo que estamos por los que quieren ser libres, y movilicemos la opinión de América de una vez por todas, que se vea claro que no aceptamos ni la servidumbre de la inteligencia ni el aniquilamiento de los pueblos libres".

Gabriela no sólo colabora con su texto y firma el manifiesto (que causó escozor en el comunismo chileno más duro de esos años), sino que su nombre es el primero que aparece allí, condenando la vesania de los rusos, algo sospechosamente poco recordado por sus posteriores biógrafos, salvo casos como Matilde Ladrón de Guevara en su "Gabriela Mistral, rebelde magnífica" o Dolores Pincheira en "Gabriela Mistral, guardiana de la vida". Teitelboim, por ejemplo, pasa de largo toda alusión a este episodio en su suerte de exposición del "lado B" de Gabriela, donde más apropiado era recordar esto, precisamente.

Cabe comentar que, hasta hace no muchas décadas y antes de la caída del bloque soviético en la Europa Oriental, existía una cínica calumnia intentando explicar que la adhesión de Gabriela al manifiesto de defensa del pueblo húngaro, era un pago de favores por sus cargos diplomáticos, presiones políticas del Gobierno o incluso porque la habían "comprado" para adherir al mismo, pasando la aplanadora en el hecho de que la autora sólo se ponía del lado de las víctimas inocentes de la brutalidad bolchevique, como quedó demostrado sobradamente después. Su partida al año siguiente de firmar el manifiesto, tal vez impidió que la propia poetisa encarase y se defendiese de semejantes maledicencias.

SUS PREFERENCIAS PRESIDENCIALES

A la creencia anterior y como una "reafirmación" de su antifascismo (en realidad, antiautoritarismo, sin banderas específicas), se ha sumado el temor que expresaba Gabriela en cartas y declaraciones públicas por el regreso del General Carlos Ibáñez al poder, imaginando que, entre otras cosas, desencadenaría una alianza de dictaduras entre Chile, Brasil y Argentina.

Retrocedamos un poco... Se habla de la simpatía electoral que la escritora tuvo por Pedro Aguirre Cerda y luego, según parece, por Juan Antonio Ríos, el presidente que después hizo algunas gestiones para que Gabriela recibiese el premio de la Academia Sueca, a diferencia de lo que ha propalado la creencia de que prácticamente fue dejada sola por las autoridades chilenas frente a la posibilidad cierta de recibir el Nobel de 1945. No fue mucho, se dice, pero algo fue. Y correspondió a González Videla la entrega del Nacional de Literatura en 1951, como vimos.

Así estaban las cosas para ellas, cuando se entera de las reñidas campañas presidenciales que se desarrollaban en su patria.

Al respecto, no está clara la certeza de cierta afirmación hecha por Quezada y otros autores, respecto de que Gabriela se involucró por primera y única vez en cuestiones electorales, ese año de 1952. Sin embargo, tal conclusión fue confirmada por la propia literata, en una carta a don Héctor Álvarez que veremos más abajo, donde reconocía también que un partido le había ofrecido un cargo senatorial, que ella rechazó.

Sin embargo, también es sabido que el resquemor de la poetisa con la figura Ibáñez era muy anterior a las elecciones 1952, de origen casi personal: cuando éste la bajó del servicio consular hacia 1927-1928, sin goce de pensión. Se supone que esto fue (nuevamente), otra consecuencia de la ridícula filfa derechista de que Gabriela estaba casada con la izquierda más dura.

La condición de "milico de botas largas", como le llamaba ella peyorativamente, le provocaba desconfianzas enormes sobre el candidato, y así fue que cuando ganó la Némesis de Ibáñez en las elecciones de 1932, Arturo Alessandri Palma, ella había declarado: "Me alegro del triunfo de Alessandri por el hecho de que tengamos un gobierno civil". Cabe recordar que los otros candidatos de entonces incluyeron a los izquierdistas Marmaduke Grove (el militar golpista que levantó la República Socialista, ahora obteniendo el segundo lugar en votos) y Elías Lafertte (comunista de vieja guardia, con el quinto y último lugar).

No obstante, es notable un hecho doble sucedido ya en las elecciones presidenciales de 1952, que vuelve a poner en entredicho el espejismo de la Gabriela revolucionaria y de línea dura. Primero, nos encontraremos a la poetisa apoyado decididamente al liberal Arturo Matte Larraín a pesar de las inclinaciones esperables de una mujer de izquierda que fue. Matte, yerno de Arturo Alessandri Palma, había sido Ministro de Hacienda del radical Ríos, pero ahora se presentaba como candidato apoyado por dos conglomerados con banderas de derecha: el Partido Liberal y el Partido Conservador Tradicionalista. Por esta razón, hizo llegar a sólo días de la elección su "Manifiesto de Gabriela Mistral al Pueblo Chileno", donde leemos (diario "El Día" de La Serena, 1° de septiembre de 1952):

"Los chilenos han encontrado en Arturo Matte a un conductor que propicia la utilidad y la alegría fecunda de superar las divisiones mezquinas que impidan coordinar una acción gubernativa beneficiosa para todos.

Una floración de extraordinarias virtudes cívicas e intelectuales acredita como a ningún otro al abanderado nacional.

Por esto en su programa se encarnan preferentemente los ideales de justicia social, que resplandecen en su concepción austera de autoridad. Nunca ha solicitado un mando ni ha buscado cargos decorativos o ajenos a su modestia, pero nunca ha rehusado también las grandes responsabilidades; y si ha aceptado su postulación a la primera magistratura es porque el poder y el deber se confunden en su mensaje y porque se siente llamado al Gobierno por las mejores fuerzas civiles de la nacionalidad.

Gabriela Mistral".

A mayor abundamiento, Gabriela había sido contactada en junio de ese año para adherir a dicha candidatura, por intermediación de don Héctor Morales, oficial de campaña de Matte. Cuando ella responde la invitación, en principio titubeante, le había advertido de vuelta el 18 de agosto:

"Naturalmente es para mí, una gran satisfacción el que nuestro futuro mandatario tenga las prendas morales de este ilustre ciudadano, pero yo, Señor Álvarez, no me he ocupado de política en lugar alguno de este mundo ni aún en mi patria. Tuve una amistad larga y fraternal con don Pedro Aguirre; le debí casi toda mi carrera pedagógica, pero no puse palabra en la lucha electoral que lo llevó a la presidencia.

Esta absoluta prescindencia mía no corresponde ni remotamente a una indiferencia o frialdad cívica sino a mi ausencia de veinte y tantos años del país. Es probable que corresponda también a no tener yo un temperamento de lucha ni partido alguno, cosa que me ha dañado bastante en mi carrera consular. Sigo siendo cónsul de última categoría pero no pienso salir de esta abstención que tal vez forma parte de mi temperamento".

En segundo lugar, debe observarse que Gabriela no manifestó apoyo a Salvador Allende, el candidato de la izquierda, respaldado por el Frente Nacional del Pueblo integrado por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Socialista Popular. Claramente, esto es un indicio de los sentimientos políticos que la podían inspirar ya cerca del final de su vida. Ni siquiera estuvo por el candidato oficial, el radical Pedro Enrique Alfonso, a pesar de la continuidad que se quiso dar a sus propuestas con respecto al Frente Popular y la figura de Aguirre Cerda. Alfonso venía respaldado por el Partido Radical, el Partido Conservador Social Cristiano, la Falange Nacional y el Partido Democrático.

Para lamentos de Gabriela, sin embargo, la elección fue ganada por Ibáñez con el 46,79%, mientras que su candidato Matte alcanzó el 27,81%. Por su lado, Alfonso llegó al 19,95% y Allende sólo un 5,45%, en su primera presentación como candidato presidencial. Se sabe que Neruda y su amiga Delia del Carril, persuadieron en esos días a Gabriela de no alarmarse por el triunfo del general de Ibáñez, apartar prejuicios y espera a ver cómo avanzaría su gobierno.

Ya asumido el general, gran parte de esta enemistad con él se amortiguó en 1954, cuando fue recibida con honores por el mismo Gobierno de Ibáñez. Gabriela aceptó la invitación del presidente a pesar de las advertencias que le hacía su joven amigo falangista, Radomiro Tomic, de que quizás fuese utilizada políticamente la visita planificada para septiembre y primeros días de octubre de ese año. Su último regreso a Chile le permitió confirmar el cariño popular, reencontrarse con su Valle de Elqui e incluso agradecer en público al presidente el proceso de Reforma Agraria que ella venía defendiendo como propuesta desde hacía tanto tiempo, gesto que ha generado confusiones y controversias de interpretación, pues Ibáñez no fue quien lo implementaría.

Al final, pues, acabó haciendo las paces con Ibáñez, y esto sirvió después para formularle su petición de indulto a favor de la escritora María Carolina Geel, en 1956, luego de que ella asesinara a su amante Roberto Pumarino en el Hotel Crillón. El propio Ibáñez tendría la infeliz tarea de darle un funeral de honor a Gabriela, al año siguiente.

¿CÓMO DEFINIRLA, ENTONCES?

Las revisadas creencias sobre los compromisos políticos de Gabriela eran deducidas, en parte, por detalles tan secundario como la relación que su hijo adoptivo Juan Miguel Godoy, apodado Yin Yin, tuvo con algunos muchachos de militancia comunista en Brasil, por algún breve período y antes de su suicidio con sólo 17 años. Así lo explicó el autor peruano y también amigo de la poetisa, Ciro Alegría, en su trabajo "Gabriela Mistral íntima". Teorías posteriores han propuesto que Yin Yin era en realidad su hijo biológico, pero ni siquiera eso explicaría que el vínculo potencial del chico con la ideología comunista alcanza para dar por automáticamente reclutada a su madre en la misma, como pretendieron sus enemigos derechistas.

He escuchado también la propuesta de que Gabriela hizo una suerte de apología de la Unión Soviética durante su servicio diplomático en Lisboa, cuando escribió en octubre de 1936 un sentido homenaje al intelectual y dirigente bolchevique Máximo Gorki. Es verdad que esto alimentó las creencias alarmistas y neuróticas de los mismos grupos de derecha, pues ya habían hecho correr la calumnia de que Gabriela militaba secretamente en el comunismo, con razones tan malas y débiles como las que inflaban de orgullo a quienes creyeron la misma patraña. Sin embargo, aún comprendiendo que se trataba de un panegírico póstumo para el personaje (Gorki había fallecido pocas semanas antes), la poetisa hace una exposición elogiosa de la obra escrita del finado, repasando sus temáticas, sus inspiraciones, la orientación y trascendencia de su prosa, mas nada que haga sospechar que no escribe desde la objetividad crítica y la mesura que siempre mantuvo.

En la otra trinchera, tan convencidos estuvieron algunos editores argentinos sobre la militancia o, cuanto menos, la identificación de Gabriela con ciertas corrientes revolucionarias que, en los años 50, el entonces joven periodista platense Osvaldo Soriano, que publicaba en el suplemento "La Prensa" autores comunistas y antifascistas como Neruda, Salvatore Quasimodo y Amaro Villanueva, incluyó a la chilena entre los elegidos convencido, según parece, de estar en la misma línea política dura que quería promover desde este medio.

Gabriela no era apolítica, y lo sabemos; incluso más de lo que parecía saberlo ella. En 1946, le había escrito también a Alone defendiendo el elemento indígena y autóctono americano por sobre el hispánico, que era de más simpatía para el escritor:

"Estos civilizadores, estos cristianizadores y ahora comunistizadores, no perdonan nunca el que alguien, en la masa de los mestizos degenerados, ame al indio, lo sienta en sí mismo y cumpla su deber hacia ellos en forma mínima de 'saltar' cuando lo declaran bestia y gente de color, es decir negroide".

Lo quisiera o no Gabriela, sin embargo, ser política era algo que le requería la misma actividad consular. Lo mismo sucedía con su marcado sentido social y su americanismo que la llevó, por ejemplo, a ser una de los firmantes de 1932, solicitando al Gobierno de la República Argentina que le otorgase el Premio Nacional de Literatura a Manuel Ugarte, autor de "La Patria Grande".

Fue amiga de Aguirre Cerda y de Eduardo Frei Montalva, a quien conoció en los años 30 en España, generándose después una intensa correspondencia entre ambos. El que le haya prologado a Frei su libro "La Política y el Espíritu" de 1940, afortunadamente, no ha estimulado a los creativos a especular sobre la identificación de Gabriela con la Falange Nacional, a pesar de la admiración que reconoce por el futuro fundador del Partido Demócrata Cristiano y Presidente de la República. Tampoco se han sacado conclusiones suspicaces de su complicidad y relación de confianza con Tomic.

Sin embargo, ni toda participación directa o indirecta en la política y su relación con figuras prominentes del estadismo chileno o internacional -por cuidadosamente que sea seleccionados-, podría permitir montar la fábula de la Gabriela Mistral adherida a alguna corriente dura, cavilaciones que ya no se sostienen por ninguna de sus innumerables débiles patas de ciempiés seco.

"El comunismo europeo -escribió Gabriela a Luis Oyarzún- se parece a las inundaciones de los ríos tropicales. Falta una cosa: Dios. Pero no sabemos si Él está cansado de nosotros".

El marcado acento ideológico que se permitieron autores como Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Neruda o Teitelboim, al menos en algunos períodos de sus vidas, ha hecho creer que la clasificación política de los escritores son fáciles y siempre posibles. Sin embargo, figuras como Gabriela, al igual que sucede con Joaquín Edwards Bello, Daniel de la Vega, Enrique Bunster o Nicanor Parra, a veces hacen difícil tratar de cumplir con esa obsesión moderna por ordenar puntillosamente el estante humano. Y, si no resultare, "marear cuando no se puede convencer": llenar de puntos ambiguos y oscuros, aún si son contradictorios. Puntos que sólo confirman lo iluso que es seguir insistiendo en clavar un INRI categórico y definitivo de identificación política y hasta partidista en la cruz de quienes no la tuvieron, o sólo la manifestaron efímeramente.

En conclusión, creo que sólo dos cosas se pueden decir con seguridad de Gabriela Mistral, sobre su pensamiento político: 1) Sus tendencias eran de izquierda en su sentido social y humanista, y 2) que era especialmente americanista, de abolengo boliviariano e indigenista.

El que estos dos alcances de su genialidad (nos gusten o no) quieran a ser jalonados hasta ciertas definiciones más cercanas a las antípodas, es lo que acaba engendrando esas interpretaciones torcidas, tendenciosas y antojadizas. Pero, por sobre todo, interpretaciones deliberadamente vaporosas y difusas, buscando abrirle en la confusión y el engaño, un pequeño espacio a las falsas posibilidades.

Gabriela Mistral y Carlos Ibáñez del Campo en el Palacio de La Moneda, visita a Chile de 1954. Imagen del banco fotográfico del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.

PALABRAS DEALONE (diario "El Día" de La Serena, sábado 6 de abril de 1957) Hernán Díaz Arrieta, más conocido como Alone, escribió un artículo titulado "Gabriela y los comunistas" poco después de su fallecimiento. El autor era un declarado enemigo del comunismo, por lo que muchos de sus juicios ciertamente deben tener este sesgo. Sin embargo, es interesante su meditación sobre lo que sucedía en los días posteriores a la muerte de la poetisa. La transcribo completa: "GABRIELA Y LOS COMUNISTAS Por ALONE Naturalmente, han querido apropiársela. Todos han experimentado la tentación de apropiársela un poco, de adquirir ese inmenso prestigio de bondad y sabiduría que pasaba para convertirlo en fuerza propia y utilizarlo. La intención se percibe nítidamente en los discursos, las entrevistas, los recuerdos, etc. Pero, sobre todo, entre los comunistas. No sin cierta razón: la tuvieron, podría decirse, en sus manos. Nacida en las capas más modestas de la sociedad, Gabriela se considerada extraña en Santiago, lejos de La Serena, distante aun de su Vicuña natal. Decía que nació allí por azar y la recordaba principalmente por los padecimientos que sufrió, el prolongado suplicio de su infancia abandonada. Ella pertenecía a Monte Grande, cuyos niños pobres son unos de sus herederos predilectos. De allí venía y allá quiso reposar. Monte Grande, ¿se sabe algo de esa aldea montañesa? A través del vasto mundo, sin embargo, como Victoria lo dijo, Gabriela viajaba con su valle alrededor. Durante sus primeros años pudo conocer un tipo de existencia patriarcal en que, prácticamente, no había mío ni tuyo. Su madre, una mujer de la Biblia, solía decirle gravemente, cuando chiquita, que fuera a la casa tal donde se habían cosechado bien las manzanas, cogiera cierta cantidad y se la llevara a tal pobre mujer desprovista que la necesitaba. Y ella iba, saludaba al dueño en la puerta, penetraba en la arboleda y salía llevando en la falda las frutas ajenas hacia una morada ajena. Ese recuerdo no se le borró: Gabriela practicaba, hasta en el Viejo Mundo, una hospitalidad sin medida. A su casa de México iban a asilarse los escritores chilenos como en su propio hogar. Siempre tenía para ellos una habitación disponible. A veces, la habitación carecía de mobiliario. Gabriela proporcionaba los fondos para habilitarla. Alguno, al partir, vendió los muebles y, como eran suyos se llevó el producto, ella lo refería sonriendo, sin demasiada extrañeza. El sentimiento de la propiedad particular no la tiranizaba y las cuentas de dinero formaron siempre un misterio que no descifraría. Por lo mismo, los comunistas, organizados en una férrea maquinaria, con autoridades absolutas y una disciplina de hierro, le inspiraban una especie de horror. La fascinaban y les temía. Atribuíales ingenuamente una especie de habilidad diabólica y un poderío agudo capaz de herir en la intimidad recóndita. Veía el mundo poblado de conspiradores pronto a hacerlo estallar para la gran catástrofe en que ella misma perecería. Refería anécdotas casi milagrosas. Presidida por un Lord inglés celebrábase en Roma una reunión de altas personalidades enemigas del heroico partido. Hubo al principio dificultades para las sesiones preliminares, hasta que, no se sabe de dónde, apareció un personaje internacional, conocedor de varias lenguas y con un don de autoridad que se impuso de manera casi mágica. En seguida las sesiones marcharon, se discutió con orden y se tomaron acuerdos; la empresa parecía ir sobre rieles. Cuado llegaba a las últimas etapas, aquel individuo, que había tomado irresistiblemente en su poder la marcha de las deliberaciones, se alzó teatralmente y declaró quién era. Aborrecía a los burgueses, anatematizaba al régimen capitalista y predijo a cada cual el fin que le aguardaba, próximamente, el día del triunfo total de las ideas comunistas. Hizo un reverendo saludo, dejó a todos estupefactos y desapareció. Era una de sus anécdotas favoritas y muchos pudieron escuchársela más de una vez; porque, como los grandes charladores, Gabriela no temía repetirse. La pasada de aviones a retroimpulso por el cielo de Italia hacíale señalar el espacio e imponer silencio. ¿Había llegado ya el momento? Vivía en perpetuo temblor, buscando algún refugio y sin hallarlo en parte alguna: todo parecía arrasado en una convulsión apocalíptica. Los anticomunistas exaltados la creían afiliada secretamente a la secta. Estaba en el polo opuesto. Aborrecía la política autoritaria. Todas las políticas absolutas basadas en el éxito de la acción directa y los dogmas la espantaban. Un tiempo seducida por la metafísica de los teósofos, se entregó a las prácticas orientales: hacía ejercicios de respiración, creía en las sucesivas transmigraciones del espíritu. Abandonó todo eso cuando pudo advertir que iba perdiendo el equilibrio y que la realidad vacilaba. Comprendió que su aspiración suprema, encendida en la vehemencia violenta de su alma, la llevaba por senderos peligrosos. Más tarde se volvió hacia la fe de sus padres, reanudó las prácticas religiosas, tornó a asistir a misa y parecía de nuevo incorporada a la Iglesia que la había bautizado, que le había dado la primera comunión. ¿La decepcionó la jerarquía eclesiástica, con sus preceptos demasiado rotundos y llena de minuciosidades rituales? En todo caso, se abrazó de San Francisco, que, para ella como para Renán, tenía un sitio apartado entre los santos, no hería, no batallaban, desconocía el anatema individual y amaba a todos los seres y las cosas, sin excluir las bestias, pájaros, flores y nubes, poeta del Sol y de la piedad universal, sobre el cual compuso un estudio admirable que le valió cierto título de la Orden Franciscana, nombrada por su testamento custodia de las reliquias célebres. Era un homenaje a San Francisco de Asís, un recuerdo del Pobrecillo que no fue sacerdote como ella no fue pedagoga. Se ha dicho que su visita al Papa, después del Premio, le produjo decepción. Es sólo parte de la verdad. En esa audiencia con el Santo Padre sufrió Gabriela una de las emociones espirituales más profundas de su vida. Parecíale tocar una creatura que no vivía de la material y los ojos del Pontífice la transportaron. Él le dijo, al fin de esa conversación, que le pidiera una gracia. Recogiéndose Gabriela, pensando confusa. Al fin le habló de los indios americanos oprimidos, pidiendo para ellos la ayuda de la Iglesia Católica. Fue escuchada con suma atención pero no sin sorpresa, comprobó que el Jefe de la Cristiandad confería a ese problema racial diferente importancia. Le prometió acceder a su pedido y cumplió, aunque no en la medida exaltada que ella esperaría. Pero la impresión máxima de esa entrevista fue la presencia de un ser todo espíritu, pura llamita inextinguible, alimentada de un aceite divino. Nada semejante entre los poderosos de la Tierra. Y nada más opuesto a las intrigas subterráneas, la técnica política, la administración burocrática del Partido Comunita, igual a todas las organizaciones reaccionarias de la historia, afirmada en un gobierno policial, con sus tentáculos esparcidos y apremiantes. El horror -es la palabra- a esa red masónica la obsesionaba. Tenía en Nápoles como Secretaria del Consulado, a una joven estudiante de castellano, de aspecto inocente y de una singular belleza, con la maravillosa tez trigueña y los ojos negros de su raza. Un día advirtió que leía sus cartas particulares 'sin tener aficiones de tipo literario'. Eso bastó. Poco después la despedía. Como sota causal casi supersticiosa, dijo: -Pero si Europa está llena de espías comunistas! Los veía por todas partes. Gabriela perteneció fundamentalmente a la izquierda. No sólo por su origen, sino por el medio en que se formó y también, diríamos, que por el momento. No se tienen las amistades que ella tuvo desde la infancia ni se admira tanto, impunemente, a Vargas Villa, al revolucionario romántico y rebelde. Todo eso deja huellas. Los ricos y la gente de arriba, las autoridades sagradas o consagradas, se le aparecían con los malos caracteres, mientras que los humildes eran para ella, y continuaron siendo hasta el fin, los pobres del Evangelio. El trato de las clases altas la convenció de que no eran peores ni mejores que las bajas. Hombres con todas las cualidades y defectos de la condición humana, con algunos atractivos más y otros de menos, preferibles en un sentido, no en todos. Pero esa experiencia, común a cuantos 'tienen ojos para ver', sólo penetró en su mente: su corazón siguió inclinado, por instinto, a la izquierda, a la oposición, a la reforma, no sólo en el orden agrario... Llegaron una vez, entre caravanas de visitantes, a su casa de Nápoles unos muchachos de Venezuela, algo levantiscos y que sabían poco. Hablaron mal de don Andrés. Evidentemente, lo desconocían, tenían del maestro una imagen completamente falsa. Lo defendimos. No sin sorpresa, a poco andar, notamos que Gabriela se ponía de parte de ellos y pronto apareció Sarmiento, el maestro antigramatical, con la idea fija de instruir primero a las capas inferiores y, después, a las superiores. ¿Cómo podría realizarse el milagro sin quienes enseñan la cultura, la belleza, la moral, sin la existencia de una 'elite' de maestros formada antes? Misterio. Pero Gabriela no insistía demasiado. Poseía el don de gentes y solía hacer, suponiendo, sus concesiones. Hablando de educación, le oímos que se consideraba demócrata en todo, excepto en cuestiones pedagógicas. Agregó, con uno de los pocos rasgos de ironía que le escuchamos: - Será porque es lo único que entiendo. Pero entre las dos grandes razas de espíritus que comparten el mundo, los que creen y afirman, dogmáticos dominados por una fe mística y capaces, si llega el caso, de imponerla, y la de quienes examinan y dudan, los que prefieren la libertad, porque permite dejar a las cosas seguir cierta corriente sin violencias y gustan dejar al hombre crearse por sí mismo, según sus aptitudes, su alma la hacía inclinarse a los primeros; aunque de buena cabeza, el corazón la dominaba. Creemos que se apartó del comunismo cuando esta doctrina fue una potencia armada, un gobierno profesional con determinada jerarquía y agentes oficiales. La crueldad sangrienta en que cae todo régimen dogmático, científico o religiosos, la inquietaba, no le permitía cerrar los ojos. Jamás hizo la apología de un tirano. Se ha supuesto que habló en favor de Hungría presionada por quienes ninguna acción tenían sobre ella. Error. Bastaba que hubiera víctimas inermes y verdugos acorazados, con tanques y ametralladoras, para que protestara. No contra las víctimas. Se saben las aprensiones con que divisó el triunfo del Presidente Ibáñez. Los acontecimientos le demostraron su equivocación. Sin embargo, allá, muy adentro, como si todavía no creyera, temía algo. En casa de la señora Errázuriz, delante de muchas personas, nos dirigió una pregunta desconcertante. Le pedían que se quedara, que no volviera a Nueva York, le decían que su patria la amaba y quería conservarla. Ella nos dijo que nosotros que 'conocíamos esas cosas' podíamos decirle si el Ministerio de Relaciones le daría permiso para permanecer en Santiago unos dos meses más; porque ella estaba con permiso y ese permiso iba a terminar. Le replicamos si creía que a todos los Cónsules llegados a Chile los recibían como a ella, suspendiendo el tránsito en la Alameda para manifestaciones colosales que ella había recibido. No acababa de convencerse de que era Gabriela Mistral. Los honores sin precedentes, esa adoración de la multitud y de "las esferas oficiales", mirábalos como si fueran dirigidos a otra persona, no se los incorporaba. Seguía viéndose pobre muchachita de Elqui arrojada de la Escuela Primaria, joven detenida en el umbral de la Escuela Normal de La Serena por una intriga oscura y torpe. Era una creatura singular. Va a dar mucho que hablar a los psicólogos. Será materia de opuestas interpretaciones. ¿Cómo extrañarlo? Ella misma se ignoraba; iba de la mano del destino de las fieras, tranquila, familiar, objeto de admiraciones fanáticas y de viles cálculos, entre envidias sanguinarias y una especie de culto apasionado".

|

Monedas de 20 centavos, de arriba a abajo, emitidas en los períodos 1852-1862, 1863-1867 y 1867-1893. Fuente imágenes: Numismatica.cl.

Monedas de 20 centavos, de arriba a abajo, emitidas en los períodos 1852-1862, 1863-1867 y 1867-1893. Fuente imágenes: Numismatica.cl. De arriba a abajo, los 20 Centavos de plata de 1895-1920 y los de cobre 1942-1953. Fuente imágenes: Numismatica.cl.

De arriba a abajo, los 20 Centavos de plata de 1895-1920 y los de cobre 1942-1953. Fuente imágenes: Numismatica.cl.

Hugo Olmedo Gutiérrez, el autor.

Hugo Olmedo Gutiérrez, el autor. El símbolo de la Tau.

El símbolo de la Tau.

Canis Mayor y Canis Menor, en ilustraciones inglesas del siglo XIX... ¿Un reflejo "astral" de la dualidad de los Santiagos?.

Canis Mayor y Canis Menor, en ilustraciones inglesas del siglo XIX... ¿Un reflejo "astral" de la dualidad de los Santiagos?.

Caricatura de Ross Santa María siendo pateado por el

Caricatura de Ross Santa María siendo pateado por el

El "Enano Maldito" de la prensa allendista, celebrando a la UP, de las caricaturas políticas de Orsus (Fuente: Diario "Puro Chile").

El "Enano Maldito" de la prensa allendista, celebrando a la UP, de las caricaturas políticas de Orsus (Fuente: Diario "Puro Chile").

Retablo de madera tallada en el altar mayor y presbiterio. Se observan también algunos de los vitrales.

Retablo de madera tallada en el altar mayor y presbiterio. Se observan también algunos de los vitrales.

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)