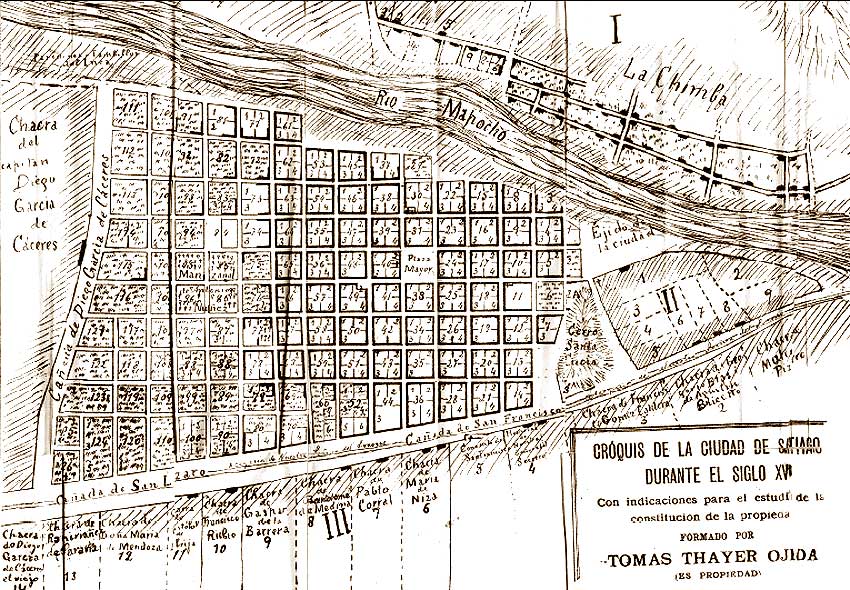

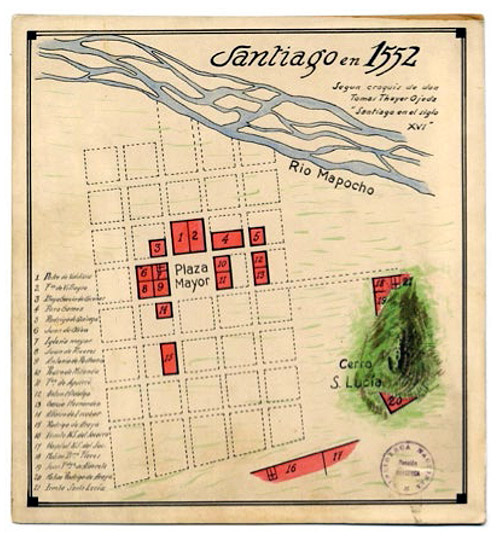

Croquis del Santiago de 1552, por Tomás Thayer Ojeda, con la "inclinación" real de la ciudad.

Coordenadas: 33°26'16.47"S 70°39'1.95"W (Plaza de Armas) / 33°26'26.04"S 70°38'37.02"W (Cerro Santa Lucía)

Me aventuro ahora en la cuarta y también penúltima parte de la serie que inicié con el título general "Develando un misterio ancestral", para exponer parte de los resultados de investigaciones sobre el pasado incásico y sacro del Valle del Mapocho, partiendo por el estudio del arqueólogo Rubén Stehberg y del historiador Gonzalo Sotomayor, sobre la existencia de un asentamiento de aquella órbita cultural anterior a la fundación oficial de la ciudad de Santiago.

En la segunda parte, vimos las evidencias de las crónicas coloniales que avalarían los resultados de dicho estudio publicado por el Museo Nacional de Historia Natural; y en la tercera echamos una mirada al trabajo realizado por los arqueoastrónomos e investigadores Patricio Bustamante y Ricardo Moyano, complementándose perfectamente con los planteamientos de Stehberg y Sotomayor.

A mayor abundamiento sobre la parte anterior de esta serie, Bustamante y Moyano sostienen la existencia de una red de "ceques" o líneas de una geografía sagrada dentro del Valle del Mapocho y con centro ceremonial y geográfico en la actual Plaza de Armas, condicionadas por puntos de referencia con relación a solsticios y equinoccios, que incluso determinarían el trazado de sendas hoy convertidas en calles céntricas como Bandera y Catedral-Monjitas.

En la proximidad del Solsticio de Verano que tendrá lugar el sábado 21 de diciembre que se aproxima por los calendarios de este último mes del año 2013, quise traer esta cuarta parte de la serie para comenzar a profundizar ya en la sorprendente e interesante nueva visión de un Santiago precolombino, cuyo mapa urbano se superpone a un mapa sacro ancestral y de analogía cósmica.

Arriba: amanecer desde calle Catedral con Bandera, continuación del Qhapac Ñan o Camino del Inca (izquierda) y desde calle Catedral con Matucana frente al cementerio incásico hallado durante la construcción de la Estación Metro Quinta Normal (derecha), unos 11 ó 12 días antes del equinoccio de primavera. Abajo: amanecer del equinoccio desde calle Catedral en la ubicación del ex cementerio frente a la Quinta Normal (izquierda) y desde el Cerro Huelén-Santa Lucía en el mismo día (derecha). Imágenes publicadas por Bustamante y Moyano en el artículo "Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago".

RECAPITULANDO CONCLUSIONES DE BUSTAMANTE Y MOYANO

Sintetizando y a la vez recorriendo las principales observaciones y conclusiones de Bustamante y Moyano, aunque sin que sea necesario entrar a detallar los puntos precisos de los "ceques" que ya vimos en la parte anterior de esta serie, debe recordarse que el sector más céntrico de la geografía sagrada de Santiago constaría de los siguientes referentes comentados por los autores dentro del concepto de una geografía sacra en el valle mapochino:

- El Cerro Huelén o Santa Lucía, como lugar poseedor de una huaca y de un observatorio astronómico y topográfico. Veremos más abajo que un estudio posterior vino agregar una gran cantidad de nueva información y datos relevantes a la importancia del cerro en el código fundacional del Santiago, sobre lo que había sido el anterior asentamiento mapuche-incásico. Ya hemos visto en otra entrada de este sitio, además, el hallazgo de una piedra ceremonial aparentemente en el cerro, y que ahora está empotrada en el Museo Vicuña Mackenna.

- La Plaza de Armas, donde debía ubicarse la antigua kancha ceremonial Inca que era, a su vez, el centro del sistema de "ceques" que atraviesan el valle, además de servir como un observatorio astronómico-orográfico. Vimos ya en la tercera parte de esta serie algunas características bastante singulares de esta plaza, como que conservó un área más bien despejada hacia el Sur (sector donde ahora está el Portal Fernández Concha) por largo tiempo, rasgo que era de influencia incásica según observaciones de Bustamante, y la presencia de la mencionada kancha ceremonial en la misma.

- Un Eje Norte-Sur prolongado desde Qhapaq Ñan o principal Camino del Inca en calle Independencia que, lejos de concluir en Atacama como se creía en la historiografía clásica, llega en realidad hasta Santiago y continúa por calle Bandera, desde allí a calle San Diego hacia el Sur, en dirección a la huaca-fortaleza del Cerro Chena, aunque Bustamante considera que, originalmente, esta ruta debió haber sido un camino mapuche mejorado por los incas.

- Otro Eje Este-Oeste señalado por un punto del horizonte montañoso llamado Portezuelo del Inca o Mal Paso (por donde sale el Sol en el Inti Raymi visto desde el Cerro Chena), y que va hacia el poniente alcanzando el cementerio inca hallado en la Estación Metro Quinta Normal y el Cerro Lo Prado. A su vez, la orientación de calle Catedral hacia el oriente, coincide con la situación astral que se da 11-12 días antes de la salida del Sol en el equinoccio de primavera en septiembre. Respaldos fotográficos de los que dispone Bustamante verifican que esta situación aún es observable.

- Un Eje Sureste-Noroeste señalado por la salida del Sol en el solsticio de verano en diciembre, en la ladera Sur del cerro Punta de Damas hasta la puesta del Sol tras el Cerro Copao (extremo Norte de la Cadena Altos de Lipangue) justo por el lugar del "sexo" de una silueta femenina que allí se identificaría siguiendo la línea de cumbres ("mimetolito").

La misma dupla de autores, sin embargo, ha seguido ampliando su investigación luego hacer públicos sus resultados en su exposición "Astronomía, topografía y orientaciones sagradas en el casco antiguo de Santiago, centro de Chile", presentada en el XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena de 2012. De alguna manera, entonces, queda expuesto que el planteamiento de la teoría sacra en el Valle del Mapocho corresponde a una tesis en desarrollo, que se ha ido ampliado y complementado con los trabajos de autores posteriores y que resultaron de la asombrosa coincidencia de investigaciones paralelas arribadas en una misma conclusión sobre la presencia de un asentamiento mapochino previo a la fundación oficial de Santiago, compuesta por indígenas súbditos del Imperio Incásico.

Imágenes de la salida de Sol en solsticio de junio (SSSJ) por el Cerro El Plomo, visto desde el Cerro Huelén (arriba a la izquierda), desde el cerro Blanco (abajo a la izquierda), más la medición angular de ambas salidas y el lugar del hallazgo de la momia infantil del Cerro El Plomo señalado como Capac Hucha (a la derecha). Imagen publicada por Bustamante y Moyano.

Vista panorámica del amanecer en el solsticio de junio (invierno) en la esquina NE de la Plaza de Armas, desde el costado poniente por Puente-Ahumada. El Sol sale por calle 21 de Mayo con calle Catedral-Monjitas. Imagen publicada por Bustamante y Moyano.

CAMINOS POR LA GEOGRAFÍA SACRA DEL VALLE

Siguiendo con el descrito desarrollo y complementación de sus planteamientos, entonces, Bustamante y Moyano han publicado artículos recientes como "Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago", actualmente disponible en el sitio Rupestreweb.info como me ha informado gentilmente el propio señor Bustamante.

En estas nuevas publicaciones, ambos autores reafirman su conclusión categórica pero similar a la Stehberg y Sotomayor, de que había un asentamiento incásico importante en el Valle del Mapocho, antes de la llegada de los conquistadores españoles:

"De esta manera, al cruzar el río Mapocho, Pedro de Valdivia encontró probablemente un importante centro administrativo Inca en vías de consolidarse. Una cancha para las ceremonias, edificios y depósitos para granos y mercaderías, además de un trazado básico con calles y canales, junto con un sistema de chacras para cultivos. En este lugar probablemente fundó Valdivia la actual ciudad y no en el cerro bautizado por él como Santa Lucía (Huelén), como cuenta la historia actual. Probablemente la función del Alarife Gamboa y de Pedro de Valdivia se limitó inicialmente a extender las calles en base al trazado Inca, agregar manzanas y construir viviendas precarias (Bustamante 2012; Moyano y Bustamante 2012) como las de la figura 2b, para el resto de la tropa, pues él y sus oficiales seguramente utilizaron las casas construidas previamente por los Incas (Stehberg y Sotomayor 2012)".

Ambos autores han repasado también algo más sobre la idea de los caminos ancestrales que se mencionan en los estudios de Stehberg y Sotomayor, correspondientes a los que siguen y que fueron adoptados después por los hispanos:

- Camino del Vado del Mapocho al "Puente Nuevo" del río Maipo: trazado en tiempos mapuches por calle Puente y Ahumada hacia el Sur, doblando al oriente por La Cañada (Alameda) y luego al Sur otra vez por la calle Santa Rosa, construyendo al final un nuevo puente para cruzar el río Maipo al poniente del río Clarillo. Éste permitía cruzar el Maipo, salvo en la época de invierno.

- Camino del Vado del Mapocho por calle Independencia al "Puente Viejo" del río Maipo: posteriormente, los incas habrían comenzado a usar el camino del Vado del Mapocho por la actual calle Puente y Ahumada también girando al oriente por La Cañada pero hasta el Cerro Huelén, doblando hacia el Sur por calle Carmen probablemente hasta el "Puente Viejo" que habían hecho los mismos incas al oriente de la desembocadura del río Clarillo, lo que facilitaba cruzar el río Maipo en cualquier época del año.

- Camino del Vado del río Mapocho por Independencia directo al Vado del río Maipo: se presume la existencia de un camino coincidente con el Eje Norte-Sur y el Qhapaq Ñan, trazado sobre un antiguo camino mapuche adoptado y mejorado después por los incas, y que iba por la actual calle Independencia, cruzaba el río Mapocho, seguía por calle Bandera, San Diego y Gran Avenida pasando 3 km. al oriente del Pucará de Cerro Chena hasta atravesar el Vado del río Maipo, utilizable sólo en épocas estivales. Sólo este camino de los tres se conserva funcional, todavía en nuestra época.

A la observación de procesos concretos relacionados con las situaciones astrales y los "ceques" que advierten con relación al Cerro Chena y el Cerro Santa Lucía con una huaca o waka propia, se suma la verificación de que la planta de la ciudad de Santiago no coincide con las líneas cardinales (al contrario de lo que creyeron varios cartógrafos y cronistas coloniales) y la propuesta de que la ocupación del Valle Central por parte de los incas fue más pacífica de lo que pudiese haberse creído a pesar de la habitancia de culturas de horizonte mapuche en el mismo, a diferencia de la resistencia que éstas habrían dado más al Sur del país.

Parte de la investigación de Bustamante y Moyano propone la relevancia de los "mimetolitos" (interpretación de hitos como rocas, montañas o relieves del paisaje natural como rostros, personas o animales, por acción de pareidolia) en la lectura ancestral y sacra de la geografía del valle mapochino. Arriba, la interpretación del rostro en escorzo del Cerro El Plomo, que hasta nuestros días los montañistas identifican como la "Cara de Jesucristo", y donde se señala el punto en que fuera encontrada la momia infantil del Cerro Plomo. Ya hemos hablado algo de la relevancia del Cerro Plomo en la geografía sacra del valle en la entrada anterior de esta serie. Abajo, se observa una aparente silueta femenina en la línea de montañas de la Cadena Altos de Lipangue, atrás del Cerro Renca, en donde se produce el ocaso del Sol en el el solsticio de junio (invierno), justo en donde se encuentra simbólicamente el "sexo" de la figura, representando acaso el regreso solar a la "madre" (útero). Imágenes publicadas por ambos autores en "Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago".

Plano colonial del Llano del Maipo y sus caminos, confeccionado por don Antonio Lozada (1755-1761, aproximadamente) y reproducido por Vicuña Mackenna. La posición Norte-Sur está invertida en esta carta. Se reconstruyen y señalan los tres caminos antiguos de Santiago, desprendidos desde el antiguo Camino del Inca en la actual avenida Independencia sobre el río Mapocho, y se señalan los pasos sobre el río Maipo. Publicado por Bustamante y Moyano. Clic encima de la imagen para ampliar.

LAS OBSERVACIONES DE LÓPEZ (2013)

Empero, datos nuevos que han venido a coronar la importancia de los estudios de Stehberg y Sotomayor sumados a los de Bustamante y Moyano, provienen de la información publicada por un investigador independiente, que ha dado una verdadera sorpresa con su exposición: Alexis López Tapia, con "La sagrada función del cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago".

López es investigador, montañista y explorador entre varias actividades más, a quien conozco desde hace varios años especialmente a propósito de sus reconocimientos por territorio austral e intereses en temas de geopolítica, aunque también debo admitir que me sentí sorprendido por la revelación de este interesante y detallado trabajo, teniendo la generosidad de ponerme al tanto con bastante información sobre el mismo. Más aún, tratándose de un trabajo exhaustivo, su autor también ha seguido desarrollándolo y ampliándolo en una interesantísima línea investigativa que seguirá arrojando resultados y novedades, sin duda.

"La sagrada función del cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago" vio la luz hacia mediados de 2013 en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, como ensayo y exposición aún no formalmente publicada. Desde entonces, y al igual que sucedió con los dos casos de los estudios anteriores, su autor ha sido requerido en algunas ocasiones por medios de comunicación interesados en estos antecedentes sobre un asentamiento precolombino en Santiago y sus señales aún visibles.

En efecto, el trabajo realizado por López luego de más de 10 años de dedicación y publicado recién en este 2013 que ya se va, no sólo se integra perfectamente a las demostraciones de un asentamiento prehispánico vinculado al Tawantinsuyu en el Valle del Mapocho y a la existencia de un sistema de coordenadas relacionadas con situaciones astrales en la ciudad primitiva, sino que consigue llegar a llenar muchos vacíos al respecto y a completar desde su propio punto de partida la información sobre el origen, sentido y propósito de aquella geografía sacra sobre la cual fue fundada y siguió creciendo hasta ahora la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, especialmente en relación a puntos precisos como la Plaza de Armas y el Cerro Santa Lucía.

Después de las revelaciones de Bustamante y Moyano, seguidas con pocos meses de diferencia por la publicación de la investigación de Stehberg y Sotomayor con la que abrimos esta serie, vino a aparecer entonces este tercer trabajo sorprendentemente asociado al contenido de los anteriores a pesar de su desarrollo independiente y, coincidentemente, en el mismo período de tiempo en que fueron dados a conocimiento público. No se salía de la impresión por el contenido de las publicaciones anteriores cuando ésta misma se redobló con el nuevo estudio, por lo tanto.

Cabe añadir, además, que el estudio de Alexis López es el resultado de una larga investigación iniciada por el año 2000 con relación al origen de los emplazamientos que pueden encontrarse en la ciudad de Santiago, especialmente en la zona centro. Y la primera parte de su investigación la realizó asistido por el Dr. Jorge Vargas Díaz, director de la sección geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Este esfuerzo lo condujo -tras 12 años- a la presentación de sus conclusiones que aquí comenzaremos a exponer.

Posición "desorientada" y "descentrada" de la ciudad de Santiago dentro de su "triángulo" base. Las líneas amarillas marcan los ejes centrales de calles Bandera y Compañía-Monjitas, mientras que el recuadro amarillo señala la ubicación de la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Publicado en "La sagrada función del cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago".

Inclinación del plano central de la ciudad de Santiago y la Plaza de Armas (en rojo) con respecto del Norte geográfico (en amarillo). El edificio ubicado en la esquina Noreste frente a la plaza, curiosamente, sí está alineado con el eje N-S, situación que dio origen a las investigaciones de Alexis López. Publicado en "La sagrada función del cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago".

UNA CIUDAD "DESORIENTADA"

De acuerdo a información ofrecida por el López, su interés por el tema de marras surgió cuando, hallándose viviendo a un lado de la Plaza de Armas, notó que el eje de la misma y de toda la ciudad parecía alterado con respecto a las cardinales Norte-Sur que sí respetaba el edificio donde él residía, detalle a partir del cual inició el afanoso trabajo de indagación plasmado, finalmente, en "La sagrada función del cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago".

El autor parte haciendo notar que muchos detalles registrados del código fundacional de Santiago del Nuevo Extremo debieron haberse perdido con el incendio y ataque a la colonia mapochina del 11 de septiembre de 1541, por parte del gran alzamiento indígena en contra de los hispanos, ocasión en la que el primer "Libro Becerro" que tenía estos datos, se quemó. La información recogida desde las fuentes posteriores a ésta, entonces, corresponde sólo a apuntes hechos desde la frágil y a veces engañosa memoria, reflejándose su debilidad en hechos tales como las discrepancias que han existido sobre la fecha precisa de la fundación de la ciudad.

Así pues, el ir reconstruyendo las razones originales del conquistador Pedro de Valdivia para fundar la ciudad con las características y puntos referentes que le conocemos, pasa hoy por partir intentando buscarle una explicación también al señalado eje "anómalo" que se dio desde el primer trazado de cuadras español al Santiago del Nuevo Extremo, y que -como dijimos- no coinciden con los puntos o sentidos Norte-Sur y Este-Oeste.

El referido eje inclinado de la primera etapa de la urbe y que se mantuvo en las refundaciones posteriores, se hace especialmente visible en el famoso plano del Santiago del siglo XVI que fuera publicado por Luis Thayer Ojeda, hacia el 1900, a pesar de que muchas veces dicha característica ha pasado inadvertida o desconocida por otros autores de planos y cartas.

A mayor precisión, la cuadrícula del centro histórico de Santiago de Chile tiene una desviación ligera hacia el Oeste, con la siguiente aproximación numérica (grados):

- -6° (±1), respecto del Polo Norte geográfico.

- -9° (±1), respecto del Polo Norte magnético.

Esta particular condición de ciudad "desorientada" puede ser una variación tenue que incluso engañó a muchos cartógrafos coloniales sobre la verdadera orientación de la misma, pero no correspondería a un capricho o un error, sino a un trazado deliberado y ajustado a un propósito del propio Pedro de Valdivia, según la impresión y argumentos que ya veremos. López también desmiente que el trazado y la orientación de la ciudad Santiago del Nuevo Extremo se haya hecho en base a la de Lima, como alguna vez se ha dicho, ya que ambas tienen una desviación angular y geométrica diferente.

Conjunto de piedras tacitas del Cerro Blanco, en Recoleta, otro importante centro de la geografía sacra del valle. Fueron descubiertas por el antropólogo Ruperto Vargas Díaz (hermano del actual director de la Sección Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Dr. Jorge Vargas Díaz) hacia inicios de los setenta. Aunque se señala con frecuencia que los indígenas llamaban al cerro como Huechuraba o Huechura, no hay plena certeza de cuál era su nombre original, siendo convertido en el Cerro de Monserrat a la llegada de los españoles y la instalación de una capilla consagrada a la misteriosa Virgen Negra de Monserrate (primero en su cima, después en su falda y hoy al Sur del mismo). El profano actual nombre lo recibe en tiempos coloniales, cuando fueron quedando expuestas sus vetas de roca blanca por los trabajos de cantería que allí se realizaban.

La extraña piedra ceremonial encastrada en un muro del Museo Vicuña Mackenna, que según arqueólogo Luis Cornejo habría estado originalmente en alguna parte del Cerro Santa Lucía ("Mapocho, torrente urbano", Matte Editores, Santiago de Chile, año 2008) y podría corresponder a una representación lítica que demuestra un valor insospechado del Valle del Mapocho en el Tawantinsuyu.

Y TAMBIÉN CIUDAD "DESCENTRADA"...

Más aún, a la "desorientación" intencionada de Santiago del Nuevo Extremo, se agrega el que la ciudad ha sido desde sus orígenes una urbe "descentrada", que se distribuyó desde un punto central impreciso pero dentro un área triangular naturalmente comprendida por los siguientes referencias geográficas:

- El vértice al Este en el Cerro Huelén o Santa Lucía, señalando la "punta" del triángulo hacia el sector oriente. El propio nombre original del Cerro Huelén es un asunto de alta relevancia en la investigación de López, y que en gran medida da fundamento al título de su trabajo. Para él se llamó más bien Cerro Huentén. Abundaremos en esto más abajo.

- La línea lateral Norte, comprendida por el curso del río Mapocho (por donde estaban antes los llamados paredones del inca, creo necesario recordar).

- La línea lateral Sur, correspondiente a La Cañada de la futura Alameda de las Delicias, donde muchos autores aseguran que alguna vez existió un hilo de agua o "brazo" desprendido del río Mapocho desde algún lugar cercano a la actual posición de la Plaza Baquedano y del Parque Forestal.

- Se cerraba por el lado poniente, con la línea de la Quebrada de Saravia ubicada en donde ahora están la Avenida y la Plaza Brasil, y que iba desde el Mapocho hasta alcanzar la línea de La Cañada poniente (cerrado el "triángulo").

No toda esta planta fue urbanizada, por supuesto, sino que correspondía al área de uso original del poblado de Santiago, aunque todavía salen a la luz del Sol algunos hallazgos arqueológicos comprendidos dentro de casi todo el señalado "triangulo", incluyendo su vértice en el Cerro Huelén o Huetén:

"En efecto -recuerda López-, durante las excavaciones realizadas para la construcción de estacionamientos subterráneos en el margen poniente del cerro Santa Lucía, que fueron iniciadas a finales del año 2000, se encontraron restos arqueológicos prehispánicos en calle Santa Lucía y José Miguel de la Barra, indicando claramente que ese era el límite del área poblada al momento de la Fundación".

Pero la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Santiago, como dijimos, no está exactamente al centro de este "triángulo" natural en la planta primitiva de la ciudad, tomando por líneas centrales las que coinciden con las actuales calles Bandera y Compañía-Merced. Así, por alguna razón que sólo estaría en el referido código fundacional de la ciudad, la plaza nunca ha sido el verdadero centro de la urbe a pesar de que la consideramos hasta ahora nuestro Kilómetro Cero. Además, comparado con otros casos de las plantas originales de ciudades ajustadas al "damero" como San Felipe de los Andes, Copiapó, Santa Rosa de los Andes, Concepción, Curicó y Chillán Viejo, López deduce que la ubicación de la Plaza de Armas de Santiago en el cuadrante es por completo excepcional, también casi "anómala" en apariencia, pero con razones muy válidas.

El "descentramiento" de Santiago se habría ido haciendo más evidente a medida que la misma ciudad crecía y se salía del "triángulo" original: la Plaza de Armas estaba más cerca del río Mapocho, límite Norte del mismo, a sólo tres cuadras como lo observara Thayer Ojeda en sus escritos y en el mencionado plano de la primera ciudad, mientras que hacia La Cañada eran cuatro cuadras.

Por nuestra parte, podemos comentar que esta proximidad al río varias veces condenó a la ciudad a violentos ataques de las crecidas y de los turbiones, obligando a la pesadilla de construir y reconstruir permanentemente los tajamares hasta la canalización definitiva del Mapocho ejecutada recién entre 1888 y 1891. Durante la Colonia, de hecho, se discutió en algún momento la posibilidad de desplazar la ciudad para evitar las crecidas, medida que sólo quedó en intenciones vagas y jamás tuvo piso.

Croquis de la capital chilena publicado en "Santiago durante el siglo XVI: constitución de la propiedad urbana y noticias biográficas de sus primeros pobladores" por Tomás Thayer Ojeda. Se observa perfectamente la delimitación del "triángulo" identificado por López. Clic encima para ampliar.

Panorámicas publicadas por Bustamante y Sotomayor con comparación de dos vistas del horizonte del valle desde el Cerro Santa Lucía. El superior muestra el horizonte de 360° con las salidas y puestas de Sol (años 2008 y 2012); el inferior corresponde a un dibujo realizado en 1855 por James Melville, con el aspecto que presentaba Santiago por entonces y sus caminos estructurantes (Qhapaq Ñan o Camino del Inca y calle Catedral-Monjitas). La comparación realizada por los autores permite advertir también cómo se ha perdido la capacidad de poder contemplar e interpretar la línea del horizonte que rodea a la ciudad de Santiago en nuestros días. Clic encima de la imagen para ampliar.

¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?

Con relación a la posibilidad de que fuera el propio Pedro de Valdivia quien realmente hizo trazar la ciudad con estas curiosas características ("desorientada" y "descentrada"), López va más allá y recuerda que el conquistador se adjudica a sí mismo -en al menos tres cartas distintas- aquel trabajo de definición de calles y cuadras. Esta idea también fue expuesta por el historiador Diego Barros Arana, quien señalaba al alarife Gamboa sólo como un colaborador del conquistador. Además, en las Actas del Cabildo del 13 de marzo de 1541, se explicita que la actividad del alarife es sólo la regulación de las obras públicas.

"En efecto -agrega López-, según se consigna en el 'Libro Becerro', Pedro de Gamboa fue el primer alarife y empleado público de la naciente ciudad, 'oficial de dicho oficio e lo ha hecho en otras partes', aunque allí no se señala expresamente que haya realizado el trazado de la ciudad...".

Considerando que la fundación de Santiago debió tener lugar en este punto preciso, en la Plaza de Armas, el autor se cuestiona que las señaladas características no sean intencionales o producto de alguna mera libertad urbanística. También deduce que gran parte de la distribución establecida por los españoles estaba señalada, de alguna manera, por hitos ya existentes alrededor de dicha plaza, y de los que ya hemos visto algo en la parte de esta serie dedicada a la publicación de los trabajos de Stehberg y Sotomayor. En palabras del propio López:

"Como hemos señalado, la Cuenca de Santiago es básicamente una pendiente inclinada que todos los inviernos está sujeta a la posibilidad de inundaciones, aluviones y salidas de los dos principales ríos que la atraviesan. Los Incas –con el avanzado conocimiento hidráulico y agrícola que poseían-, se percataron rápidamente de que la 'Isla del Mapocho' era a la vez, el sector naturalmente mejor irrigado y más alto en el centro del valle, y sobre todo, estaba dominada por el 'Cerro Huetén', que era el centro ritual de los araucanos del Mapocho. Hemos mencionado anteriormente, que ya desde el período alfarero temprano existían viviendas y sitios de enterramiento en torno a la actual Plaza de Armas, y podemos suponer con alguna certeza, que todo el sector estaba igualmente poblado a la llegada de los Incas. Todos estos factores determinaron que precisamente en esa misma área, los Incas construyeran paredones, un 'Tambo Grande', sede de la administración, un templete o huaca en el sector de la actual catedral, y posiblemente otras construcciones en torno a la kancha o plaza central".

Para abundar más en sus conclusiones, revisando las tradiciones de las fundaciones urbanas descritas por algunos expertos para casos de la antigua Europa y de la América Precolombina, López recuerda que el rito de creación de una ciudad solía involucrar las siguientes etapas y demandas:

- Observaciones del área escogida desde algún cerro, loma o elevación cercanos, solicitando cumplir tanto aspectos rituales como utilitarios.

- Primitivamente, además, se tomaba algún hecho, acontecimiento o prodigio como señal divina para establecer un punto determinado sobre el territorio a ocupar (templum) que pasaría a ser el centro de los ejes de la misma.

- Se cavaba allí mismo un agujero (mundus) con el enterramiento simbólico de algunos objetos.

- A continuación, en este mismo punto se ejecutaba el levantamiento de un pilar o poste vertical (gnomon).

- La sombra del poste se va marcando en un círculo al amanecer y al atardecer para trazar así el recorrido Este-Oeste (decumanus) con el primer eje primordial de la ciudad.

- Precisado dicho eje, se ejecuta una perpendicular con orientación Norte-Sur (cardo), segundo eje de la ciudad.

- Sobre ambas líneas-ejes primarios, se realiza la demarcación de un primer cuadrilátero rodeando el cruce al centro, para establecer allí la plaza central.

- A partir de la posición de esta plaza, se trazan las calles y cuadras adyacentes.

El punto interesante es que elementos necesarios para este procedimiento habrían sido conocidos por los mapuches e incas, según observa el autor en la semejanza funcional y ceremonial del tótem rehue y del altar solar intihuatana, respectivamente, con el señalado poste de demarcación solar (gnomon). En el caso español, sin embargo, dijimos ya que la distribución de cuadras alrededor de este punto central se ejecutaba siguiendo el esquema "damero", de casilleros de un tablero del "juego de las damas".

Vista del cerro y de los canales del Mapocho que lo circundaban, según mapa francés del siglo XVIII, basado en el plano de Santiago hecho por A. Frezier en 1712. Se observa lo que corresponde al "vértice" del Huelén en el oriente del "triángulo" de la planta general del Santiago primitivo, aunque por el diseño del mapa aparece acá volteada. Clic encima para ampliar.

.jpg)

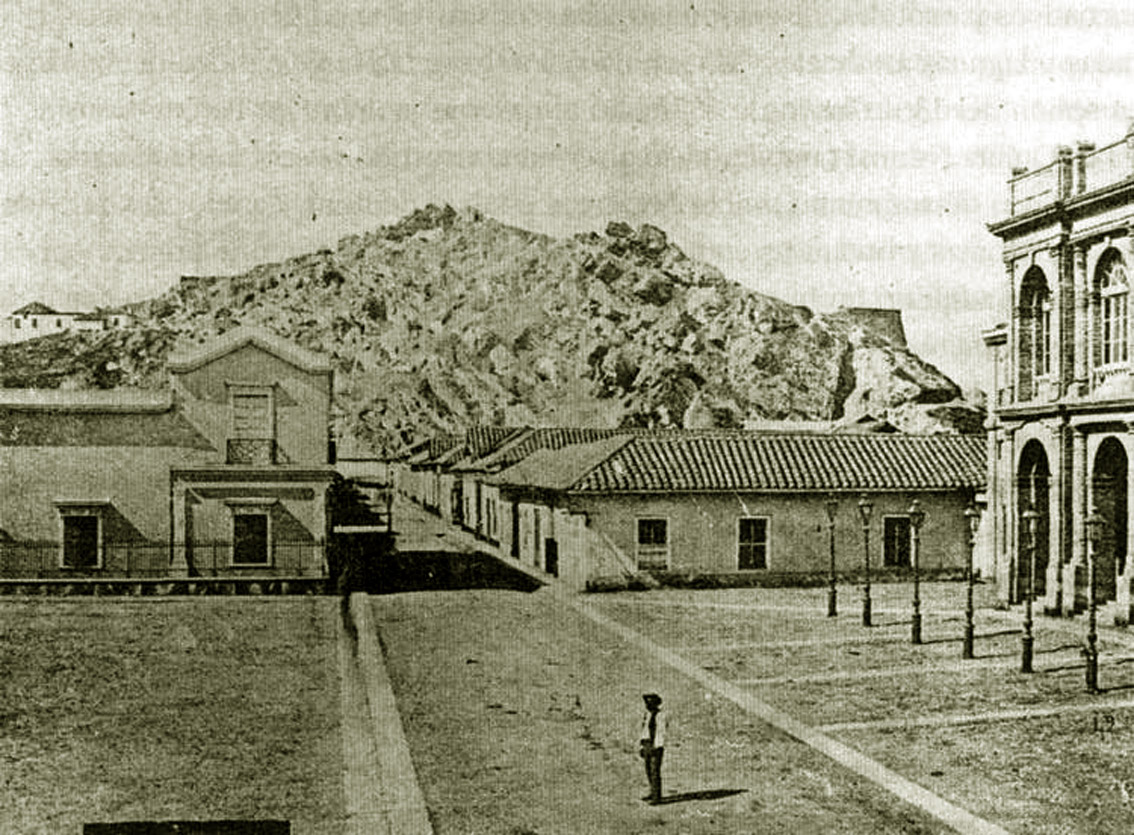

Aspecto rocoso, estéril y aún primitivo del Cerro Santa Lucía hacia 1860-1870, antes de su remodelación. Vista desde el frente del Teatro Municipal. Imagen del archivo de la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago. Fue precisamente este aspecto uno de los factores que llamaron profundamente la atención de los antiguos habitantes del Valle del Mapocho, que lo eligieron como centro ceremonial y observatorio.

EL VERDADERO NOMBRE DEL CERRO HUELÉN

Antes del arribo incásico sobre el valle mapochino, sin embargo, la sábana cultural mapuche se había extendido de Sur a Norte más o menos hasta el sector de Coquimbo o incluso más septentrionalmente, hasta Copiapó, influyendo en la uniformidad del lenguaje y del ceremonialismo, por ejemplo, como lo observó temprano don Jerónimo de Vivar en su "Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile" de 1558. Santiago quedó bajo este horizonte y esto se reflejó en la toponimia y en la interpretación de la geografía.

"Sin duda -comenta López-, cuando los primeros Araucanos llegaron al valle del Mapocho, de los más de 25 cerros isla de la cuenca, uno les llamó poderosamente la atención, no sólo porque en su entorno ya existía un antiguo poblado, no sólo por las extraordinarias formaciones rocosas que poseía –absolutamente únicas en todo el valle-, sino particularmente por su ubicación: era un cerro completamente aislado, una verdadera isla encerrada entre los brazos de principal río del valle, que además tenía la mayor elevación relativa en comparación con los planos circundantes".

Resulta, pues, que el Huelén parece constituirse como punto neurálgico para determinar parte de la geografía sagrada dentro del Valle del Mapocho, además de haber servido como observatorio y centro ceremonial. Es aquí donde toma cuerpo el grueso del trabajo de López, proporcionando una voluminosa cantidad de nuevas observaciones y conclusiones que podrían cambiar radicalmente la visión general que se había tenido hasta ahora del mismo cerro y de su función simbólica dentro de la ciudad.

Como dijimos hace algunos años en un artículo de este blog a propósito de la primera etapa de la historia urbana del Cerro Santa Lucía, el nombre originalmente dado al peñón rocoso del Huelén, ha sido traducido de manera tradicional como "Dolor" o algún concepto parecido, aunque en muchos ha rondado la duda y otros se han excusado de demostrar esta afirmación de la que Benjamín Vicuña Mackenna parece ser el principal responsable, en su famosa "Historia crítica y social de la ciudad de Santiago". No obstante, con las investigaciones nuevas creemos encontrar por primera vez un planteamiento concreto sobre lo que podría ser el verdadero significado del nombre que daban los habitantes precolombinos al cerro, con una interpretación más apropiada también al sentido ceremonial que tuvo el Cerro Huelén en el contexto de geografía sacra que relacionamos.

Dice el autor que el título ancestral de Huelén estaría asociado en realidad al mito del Génesis mapuche, donde al igual que en muchas otras tradiciones del planeta, la creación y la época de los hombres surge desde una lucha serpentaria: en este caso, de dos culebras gigantes llamadas Trengtreng filu y Kaykay filu, conocidas también como Tentén Vilú y Caicai Vilú (filú o vilú significa "serpiente"), que habitan y representan la tierra y el mar, respectivamente. Tentén, previendo que Caicai atacará al mundo con una gran inundación, refugia a los hombres en un cerro sagrado donde mora, aunque sólo algunos le creyeron y respondieron su llamado. Producido el también universal suceso mitológico del diluvio-inundación, sólo un puñado de humanos se salva de la destrucción y de la colosal pelea desatada entre las dos serpientes, que cambió para siempre los paisajes del mundo.

Observa López que, a lo largo de los territorios bajo influencia mapuche o araucana, estos van asignando nombres que evocan a Tentén y a su mitología fundacional a ciertos cerros que presentan alguna relación especial con el agua y que recuerdan al mismo mito, convirtiéndolos también en centros ceremoniales o sagrados. Esto lo comentó en su momento Diego de Rosales al escribir en el siglo XVII, en su "Historia general del Reino de Chile", que "en todas las provincias hay algún Tentén y cerro de grande veneración, por tener creído que en él se salvaron sus antepasados del diluvio general". El mismo cronista agregó que en la cumbre de estos cerros se creía que habitaba "una culebra del mismo nombre" y que ella era "célebre y de gran religión entre los indios".

Varios son los cerros de esta característica mencionados por López, algunos incluso con sepulturas, restos arqueológicos y centros ceremoniales, ubicados como alturas seguras cerca de lagos, ríos o costas. Hay al menos quince:

"El cerro Ten Ten de Castro, en Chiloé; cerro Tenten de Maullín; Ten Ten Mahuida (Cerro Tronador), en Bariloche y cerro Tren Tren en el Lago Lácar, Argentina; cerro Tren Tren en Isla Huapi, Lago Ranco; cerro Treng Treng en Lago Pellaifa, P.N. Villarica; Cerro Xen Xen en Carahue; cerro Treng Treng en Ancapully, en Cholchol; cerro Tren Tren en el Lago Lleu Lleu; cerro Treng Treng en Los Sauces en Angol; cerro Treng Treng (Colo Colo) en Arauco; cerro Tren Tren en Pelarco; cerro Tren Tren en Lo Miranda, Doñihue, Rancagua; cerro Tenten en Quilimarí1… e incluso, un cerro Tenten en Anchash, Perú".

Tras verificar que vocablos como Huelén, Güelén o Welén no aparecen en el primer diccionario mapudungún conocido, editado en 1684 por el Padre Luis de Valdivia y titulado "Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile", el investigador propone que el nombre original que habría tenido el cerro fue Huetreng, que se traduciría como Nuevo Lugar Trengtreng.

También advierte otras posibles semejanzas fonéticas y conceptuales con palabras mapuches como huente (encima), huentén (altitud), huenu, (arriba), huylen (primavera) y felen (cerro). En contraste, no halla una relación convincente con la palabra mapudungún para referirse al "dolor", y que corresponde a kutran; tampoco con "maldito", interpretación alternativa que se ha hecho de Huelén, y en en realidad correspondería a wesha.

El cerro Santa Lucía ex Huelén del siglo XVIII, ya cristianizado pero aún luciendo su aspecto de peñón rocoso que lo hace único en el Valle del Mapocho. Imagen basada en el plano de Santiago de Frezier (1712).

"Plano Topográfico del Cerro Santa Lucía, tal cual existía hasta Mayo de 1872 en que se comenzaron los trabajos", confeccionado en 1869 por el Ingeniero don Elías Márquez de la Plata y publicado por don Benjamín Vicuña Mackenna en el "Álbum del Santa Lucía".

DE CERRO "HUETÉN"A CERRO "HUELÉN"

Para el investigador, como el Huelén destacaba naturalmente en el paisaje del valle mapochino y presentaba una característica única en el mismo y con la disposición del río, pudo ser asociado de inmediato por los mapuches a su mito de Tentén y Caicai, pues "una 'culebra de agua' rodeaba a la 'culebra de tierra', que con su 'cabeza' protegía" al poblado en su pequeña "isla", particularmente de los embates del río Mapocho en cada salida de madres. Era algo casi inevitable, entonces, que el cerro quedara asociado conceptual y nominalmente al mito de Tentén Vilú casi apenas fue conocido en la llegada y expansión mapuche al Valle del Mapocho.

Hay otras opiniones sobre el nombre real del Huelén, por supuesto, aunque también en el sentido de proponerlo como un centro ceremonial y observatorio astronómico. Bustamante y Moyano han propuesto la suya, asegurando que se llamaba originalmente Wangüelen o Huangüelén, que significaría "estrella" y, en una interpretación más amplia, "espíritu de los astros". Según sus palabras:

"Wangüelen es el nombre de la primera estrella que baja del cielo para convertirse en la mujer del primer hombre mapuche dando origen a este pueblo. El cerro Wangüelen pudo ser entonces el 'lugar para observar los astros' (Sol, Luna, planetas y estrellas), es decir un antiguo observatorio astronómico. En relación con el significado del nombre, la Machi Mapuche-Huilliche Adriana Pinda, en comunicación personal (2013) señala que: Wangüelen = Objeto estelar-estrella, Wal = circularidad (o totalidad) Walun = (verano) el significado antiguo es universo. Wallon-wallontun = universo".

Empero, López considera importante atender elementos adicionales para la identificación del nombre original y de su interpretación, como la alteración que suelen sufrir las pronunciaciones t, th, tr, ch, generando confusiones y variaciones que habrían permitido que un nombre original como Huetreng, que propone como el más seguro, se convertirse en Huechreng, Huentén y Huetén. De esta manera, la denominación en mapudungún Huetreng se habría simplificado a Huetén y desde allí derivó a Huelén, que ha sido interpretado erróneamente por tanto tiempo ya como "Dolor".

"En cualquier caso -concluye-, las dos palabras aluden a lo mismo: un lugar alto, un cerro, símbolo de la mítica Tentén, en la que la humanidad puede salvarse en caso de inundación. Como hemos dicho, se trata de un símbolo –y en este caso un signo lingüístico–, absolutamente funcional".

El nombre que se dio al Cerro Huelén bajo la influencia cultural mapuche y su valor como punto referente esencial de la geografía sacra del valle, consolidada ya en la época dominio incásico al alero del Tawantinsuyu, estuvo en aquella función como observatorio que le fue propia: como centro de contemplación y ceremonia con orientación astral, de situaciones solares-lunares precisas, entre ellas el solsticio de diciembre que muy pronto nos señalará el inicio del Verano, que en el mundo clásico era conocido como el Sol Invictus o Año Nuevo Mitraístico, y coincidentetambién con la fiesta del We Tripantu mapuche que se celebra por indígenas precisamente en este cerro, en junio. Todo indicaría que don Pedro de Valdivia, además, no era muy ajeno a estos conocimientos y correlaciones astrales, según la forma en que tuvo lugar su ocupación del valle y la fundación de la ciudad sobre los mismos terrenos donde antes se posó el misticismo del mapuche y luego el del inca... Incluso por la razón que le llevó a rebautizar al Huelén como Santa Lucía.

En la próxima parte de esta serie, la quinta y última, abordaremos los aspectos que expone el trabajo de Alexis López con relación a la descrita función de observatorio ceremonial del Cerro Huelén o Santa Lucía en la geografía sacra y en la planta original de la urbe, además de cómo fue asimilado sincrética y veladamente su valor cuando llegaron los españoles cristianos y cuál fue su relevancia en el establecimiento de los códigos fundacionales del Santiago del Nuevo Extremo.