Ilustración de la primera procesión del Señor de Mayo, en revista "En Viaje" de 1960.

Coordenadas: 33°26'26.57"S 70°38'55.76"W (Iglesia de San Agustín)

El recién pasado lunes 13 de mayo tuvo lugar la Procesión del Señor de Mayo, que se considera la más antigua que tiene lugar en Chile, atrayendo una gran cantidad de público en la breve hora que dura su ruta por el sector más céntrico de la ciudad de Santiago. La ocasión tuvo la particularidad de coincidir con los 400 años de la imagen devocional, fabricada en plena Colonia.

Esta tradición también ostenta la que probablemente sea la más antigua de las cofradías existentes en Chile, misma encargada de sacar en andas al Señor de la Agonía, aunque existe cierta informalidad alrededor de las mismas y de sus membresías, si se la compara con el rigor casi estatutario de otras sociedades religiosas existentes en Chile.

Aunque su antigüedad en el continente es superada por casos del siglo XVI, como el de las Fiestas de Popayán en Colombia o el Santo Entierro de Santo Domingo en Guatemala, el origen de la Procesión de Mayo en Santiago tiene una interesante analogía con la de las Fiestas del Señor de los Milagros de Perú: el culto alrededor de una imagen de Cristo que quedó en pie dentro de un destruido altar, tras un terremoto que echó al suelo todo el resto de la ciudad (mayo de 1647 en el caso chileno y noviembre 1655 en el peruano), curiosamente un día 13 en ambos casos, número fatídico para los supersticiosos.

Esta historia comienza cuando aún estábamos en mitad de nuestra vida colonial y cuando la capital chilena apenas tenía unos 5.000 habitantes, varios de los cuales perdieron la vida en los trágicos sucesos donde surge la figura del Señor de Mayo y sus tradiciones hasta ahora no olvidadas, pese a todo, y reforzadas en la memoria -quizás- por la naturaleza trágica e irrenunciable de un país constantemente golpeado por las fuerzas telúricas.

Ilustración del reportero gráfico y dibujante Luis F. Rojas para "Episodios Nacionales", mostrando al Cristo de la Agonía sobreviviendo al terremoto de 1647.

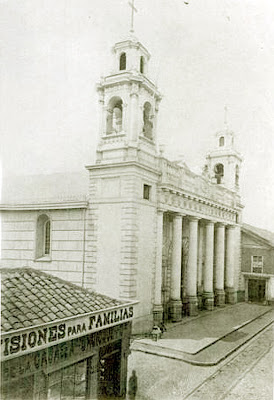

Sitio donde había estado ubicada la casa de la Quintrala, ya con una pequeña construcción casi solariega que sirvió como local comercial, según se ve en esta vieja imagen con el Templo de los Agustinos atrás. La leyenda hablaba de galerías subterráneas secretas entre la casa de la Quintrala y el vecino claustro.

El Señor de Mayo en su altar, al fondo de la nave izquierda del templo.

LOS ORÍGENES: EL TERREMOTO DE 1647

Ya he transcrito en este blog algo breve sobre el fatídico terremoto que azotó Santiago de Chile el día lunes 13 de mayo de 1647, según lo expuesto en el artículo "El Señor de Mayo" de la obra "Episodios Nacionales", editado bajo dirección de A. Silva Campos. Al momento del cataclismo, ésta era la imagen de la capital descrita por Benjamín Vicuña Mackenna en su "Historia crítica y social de Santiago":

"...tenía sólo trescientas casas de moradores, no menos de doce iglesias, capillas y monasterios, que ocupaban con sus muros talvez un tercio del circuit0 poblado. Adquiría así la capital un aspecto de lúgubre y solitaria solemnidad, que lo desierto de sus calles, la sombra crecida de sus huertos, lo encerrado de sus edificios y el aire de tristeza y de austeridad que era congenial a aquel siglo, contribuían a revestir de cierto melancólico encanto".

Como se sabe, el formidable ataque de la naturaleza llegó en frías horas nocturnas, cerca de las 22:30 horas; o 22:39 según el cronista Vicente Carvallo y Goyeneche. Noche despejada y de Luna nueva, de acuerdo a los cálculos de don Diego Barros Arana. Según una carta del Obispo de Santiago y fraile agustino Gaspar de Villarroel al Consejo de Indias,"sin que hubiese más que un instante que pudiese hacer continuación entre el temblar y caer". El terremoto llegó en forma artera, a diferencia de muchos otros sismos: sin anunciarse, sin anticiparse con temblores menores y sin los ruidos de tierra que suelen despertar a los durmientes segundos antes del gran sacudón.

Probablemente, el sismo de 1647 superó los 8 grados de la Escala de Richter según actuales expertos, a juzgar por el grado de destrucción que alcanzó, siendo conocido por muchos como el Magno Terremoto y que, según un testimonio del Tesorero Real Zerpa, duró lo suficiente para "rezar entre tres o cuatro Credos", lo que se calcula en unos tres a cuatro minutos, aunque Villarroel aseguraba que fue "como medio cuarto de hora".

Casi nada quedó en pie al terminar el terremoto; ni siquiera las iglesias, para dar refugio a la fe de los desesperados, por lo que las misas debieron hacerse largo tiempo más al aire libre. La Iglesia de San Agustín donde estaba el Señor de la Agonía del que ya hablaremos y que motiva la Peregrinación de Mayo, no fue la excepción, acabando reducida a escombros. Todavía se conservan fragmentos de muros de roca y arcos que se atribuyen a aquella antigua iglesia, al inicio de la nave Sur, incluyendo una grieta que habría sido causada por el mismo terremoto y que es protegida detrás de un cristal, junto al actual altar consagrado al beato y mártir español José Agustín Fariña.

Los edificios públicos quedaron en ruinas, y fue tal el terror generalizado de la población que incluso al venirse abajo la Cárcel, que estaba adosada al también destruido edificio del Cabildo, ninguno de los prisioneros que la ocupaban se atrevió a salir desde la seguridad de aquellos restos al caos reinante afuera. Dos millones de pesos en destrucción calcularía el Cabildo para la pobre colonia. Se estimó que unos 600 habitantes perdieron la vida y que la ciudad quedó prácticamente sin niños después de la calamidad, pero documentos de Jerónimo de Quiroga hablaban del doble de víctimas en todo el Reino de Chile. Los cadáveres eran traídos como "troncos humanos" hasta los fosos y mucha gente murió en las semanas y meses que siguieron, producto de la insalubridad y las enfermedades provocadas por las condiciones ambientales, que siguieron con lluvias y hasta nevazones.

"Hubo casas donde perecieron hasta trece personas -dice Vicuña Mackenna-, y por varios días estuvieron acarreando los cadáveres a un campo santo improvisado, habiendo ordenado el Obispo que no se cobraran derechos, para hacer las inhumaciones más expeditas. Bajo de la propia ramada que construyeron para habitación de aquel prelado enterraron, según éste, catorce cadáveres, y en un solo día personas incógnitas dejaron expuestos sobre los escombros de la Catedral otros diez, que fue preciso sepultar allí mismo".

En tanto, los vivos, que habían conocido las ramadas como lugares de fiesta o recreación plebeya, ahora las usaban como toldos para cobijarse en las calles. Para hacer más triste el castigo, en aquellas noches comenzó a llover copiosamente. Fue heroica la reacción y labor del Obispo Villarroel y sus asistentes aquella terrible jornada, sin embargo, mitigando en parte el drama que se vivía en aquellos momentos a pesar de haber resultado herido también.

Fue tan grave la situación del Santiago del Nuevo Extremo que, en medio de las demoliciones y reconstrucciones, muchos comulgaron incluso con la idea de mudar la ciudad completa. Ya he publicado la transcripción de un interesante estudio del investigador Gabriel Guarda sobre la capital de Chile antes y después del terremoto de 1647, reflejando cómo fue el impacto para la ciudad y su transformación forzada después del terrible cataclismo.

Quedo en deuda, sin embargo, para publicar a futuro más detalles de este fatídico terremoto, que está considerado entre los peores que han afectado al territorio chileno y del que se puede decir mucho, muchísimo más que lo relatado en este subtítulo.

El momento del terremoto, según lámina educativa de la revista "El Peneca", mayo de 1909.

Grabado con la imagen venerada, publicado en la portada de la "Reseña histórica sobre la milagrosa imagen del Señor de Mayo que se venera en la iglesia de los P.P. Agustinos de Santiago de Chile", del Arzobispado de Santiago.

Antigua imagen del Señor de la Agonía publicada por revista "En Viaje" en 1947.

Cartel anunciando la realización de la Procesión del Señor de Mayo.

EL SEÑOR DE LA AGONÍA

Los sacerdotes agustinos, al momento del terremoto, justo se encontraban terminando su gran templo en la calle Estado con Agustinas, luego de sesenta años de trabajos, postergaciones e intervalos. Recuerda Vicuña Mackenna que, ese año de 1647, los numerosos obreros se hallaban ya acabando la parte de la techumbre.

Desde principios del siglo XVII, guardaban allí en el edificio al llamado Señor de la Agonía, quizás la más preciosa reliquia santiaguina de entonces después de la Virgen del Socorro.

"El Señor de la Agonía -escribe Benjamín Vicuña Subercaseaux en 1947- era también la insignia de una de esas cofradías que en Europa se organizó para marchar a Jerusalén (...) Ese Señor de la Agonía es el emblema que nos queda de la imaginación de entonces. ¿Habéis visto algo más aterrador?".

El lego agustino Pedro de Figueroa, de origen peruano, la había confeccionado en su celda claramente inspirado en la imaginería e iconografía medieval, aunque no era artista ensamblador o tallador, por lo que también se consideraba "milagroso" que haya logrado confeccionar una imagen como aquella, con tal nivel de expresividad y realismo, algo en lo que el propio Obispo Villarroel creía. Se ha dicho, sin embargo, que un carpintero le habría asistido en ésta y otras obras religiosas talladas por su mano. La motivación del fraile era proporcionarle a la ciudad de Santiago imágenes religiosas propias pues, a diferencia de ciudades como Lima o Arequipa, prácticamente no había encontrado acá esta clase de trabajos.

La dramática expresión es lo más distintivo de la imagen, casi terrorífica como señala Vicuña Subercaseaux. Se teoriza que retrata el momento preciso en que Jesucristo mira hacia el infinito exclamando su dramático: "Elohim, Elohim, lama sabactani" ("Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas?"), aunque una leyenda popular decía que adoptó ese gesto durante el terremoto.

También se ha repetido majaderamente que esta extraña imagen de Cristo en la Cruz pertenecía a doña Catalina de los Ríos Lisperguer, la célebre y controvertida Quintrala, que tenía su casa allí en la esquina vecina a la del templo agustino, donde ahora se encuentra el Edificio La Quintrala con sus famosos centros de reunión como el "Sportsmen" y el "Patio de las Agustinas". Le tenía devoción luego de haberle pedido favores para librarse de unos cargos que podían haberla llevado a la cárcel, pagándole en retribución el encendido diario de dos velas de una libra, pero en algún momento su expresión atemorizante superó su escasa tolerancia.

Son conocidas las historias alrededor de esta figura femenina. Alguna vez, esa calle de su residencia fue llamada también Calle de la Muerte, lo que se unió a la oscura fama de la aludida y leyendas suyas sobre pactos diabólicos. Su relación con el Señor de la Agonía, por lo tanto, tampoco está exenta de esta clase de chismes: se cuenta así que, acosada por esa mirada de la imagen o molesta por no escuchar sus ruegos, lo expulsó deshonrosamente de su casa. De esta manera, el Cristo de madera llegó hasta la iglesia agustina, quedándose para siempre allí.

"A la hermosa y trágica encomendera -escribe Sertorio Candela en un artículo de 1960-, después de una de sus sesiones o aquelarres con una esclava negra, la bruja Juana, de Talagante, se le antojó que el Cristo de fray Pedro la miraba en forma terrorífica. Parecía que esos ojos estuvieran empapados en un eterno barniz de odio o de ira extraterrena y, entonces, doña Catalina, en el paroxismo de su disgusto, ordenó con voces destempladas que el Crucificado saliera de su casa sin demora".

La misma historia cuenta que los asustados esclavos cargaron con prisa la figura hasta el templo agustino, con la instrucción de avisar a los sacerdotes que jamás la llevasen de vuelta, pues la Quintrala "no quería en su casa hombres que la miraran feo". Sin embargo, otra versión dice que la polémica mujer se asustó en realidad por la mirada del Cristo de la Agonía justo cuando azotaba un esclavo, arrojando la imagen por la ventana. De acuerdo a este último relato, fueron los vecinos los que recogieron al Cristo y lo llevaron a la iglesia.

Fuera de las leyendas, sí parece ser cierto que la Quintrala tuvo en su casa esta figura durante algún tiempo, quizás durante los mismos días en que Santiago se reconstruía por causa del terremoto descrito. También reafirmó su devoción por el el Señor de la Agonía al momento de morir, existiendo registros de generosas donaciones suyas a la Orden de San Agustín luego del mismo terremoto. Algunas tradiciones dicen que su cuerpo se hallaría escondido dentro del templo, incluso bajo el propio altar mayor.

El Señor de Mayo sobre su carro de andas, poco antes de comenzar la procesión.

Acercamiento a la imagen del Cristo.

EL MILAGRO DEL SEÑOR DE MAYO

Al momento de ocurrir el terremoto de 1647, la imagen venerada se encontraba contra el único de los muros que se mantuvo parcialmente en pie y que parecía ser, paradójicamente, uno de los más ligeros y poco resistentes de todos. En el documento de 1977 titulado "Reseña histórica sobre la milagrosa imagen del Señor de Mayo que se venera en la iglesia de los P.P. Agustinos de Santiago de Chile", se describe así la situación de la figura dentro del templo:

"El Crucifijo estaba colocado, desde hacía tiempo, en uno de los altares de la Iglesia de San Agustín, en un tabique que cerraba un arco de la nave del Evangelio, tan fácil de caer, que cualquier movimiento más o menos fuerte lo habría podido echar por tierra".

Cómo sería la impresión del Obispo Villarroel no bien terminó el terremoto, entonces, al ir a la iglesia en ruinas de San Agustín y encontrar en pie allí sólo un muro con el Cristo de la Agonía y su crucifijo de más de dos varas de altura frente al mismo, además de dos velas encendidas. Así se describe este acontecimiento en el mencionado trabajo "Episodios Nacionales":

"Mientras soldados y vecinos ayudaban en la medida de sus fuerzas a la remoción de los escombros, y extracción de heridos y cadáveres, las miradas se detuvieron atónitas en las ruinas del templo de San Agustín… A ambos lados del crucifijo conocido por el nombre de “Señor de la Agonía” que milagrosamente se había salvado del desastre, ardían dos grandes velones, que ni el viento de la noche, ni la sacudida fueron capaces de apagar. ¿Qué era aquello?"

No fue lo único atribuido en el Señor de la Agonía como una intervención divina: hasta hoy, se da por hecho que la corona de espinas de la imagen cayó desde la cabeza hasta su actual posición en el cuello de Cristo por acción del terremoto, y que nunca ha podido ser repuesta a su lugar en la frente de la figura, pues pareciera no poder pasar ya más arriba del ancho del mentón y la nariz de la figura.

"Lo recio de los remezones -detalla Candela- hizo que la corona de espinas en forma inconcebible se deslizara de la cabeza para quedarle como un collar alrededor del cuello, posición en la que se encuentra hasta nuestros días".

Un mito adicional asegura que en cada ocasión que se ha intentado forzar a la corona a volver a su posición original, sucede un nuevo sismo devastador en Santiago, como fue el rumor que corrió con el catastrófico terremoto de 1985. Se cree que esta superstición proviene de los intentos de Villarroel por poner la corona en su sitio a poco de haber descubierto intacta la imagen: decía que en cada tentativa, volvía a venir una réplica que lo obligaba a desistir.

Si embargo, Vicuña Mackenna -que no era precisamente adicto a creer en milagros- hace una descripción un poco distinta de lo que en realidad habría sucedido allí, en la iglesia reducida a ruinas:

"...el edificio inconcluso de San Agustín cayó sobre sus propios andamios, sin perdonar, como se ha creído, el altar del Señor de la Agonía, porque el milagro no estuvo en que la imagen sostuviera su propio tabernáculo, sino en que, habiendo caído todo, éste no fue derribado de la cruz. Quedó, al contrario, la efigie firme en ella y sin que se apagaran dos bujías, que a esa hora tardía de le noche, dicen, le había encendido su propio artífice, que aún vivía. En una relación vemos que el Cristo se sostuvo solo por un brazo, pero nada encontramos en ésta sobre el pasmoso milagro de la corona de espinas caída de la cabeza al cuello, donde la conserva todavía".

El mismo autor propone en "Los Lisperguer y la Quintrala" que, como el templo de San Agustín se encontraba totalmente en ruinas, es muy posible que la imagen del Señor de la Agonía haya llegado a refugiarse en la casa de doña Catalina y no en la vecina iglesia destruida. Quizás así se cruzan las historias y surge la creencia de que ella "expulsó" de su casa a la imagen, si es que acaso se trata de un mito.

Los miembros de la cofradía religiosa -la más antigua de Chile- preparándose para la salida.

Comenzando a tomar posiciones en el carro que cargará al Señor de Mayo.

Esta conocida devota se presenta año a año en la procesión y la misa solemne, portando la imagen del Señor de Mayo que se ve en la fotografía, y que corresponde a un antiguo grabado litográfico que podría remontarse a fines del siglo XIX o principios del XX.

LA PRIMERA PROCESIÓN

Al irse aproximando el frío amanecer del día 14, el Obispo estaba aún con la frente vendada y sangrante en la Plaza de Armas, alrededor de una fogata que se había improvisado durante la noche con tablones y maderas. Como no quedaba en pie un sólo lugar donde hacer una misa, mientras los rostros abrumados de la población imploraban la misericordia divina y la invocación de la fe tras esta trágica prueba, Villarroel había levantado con sus propias manos un sencillo altar provisorio allí en la plaza.

Para poder responder a la angustia cristiana, los sacerdotes habían recurrido a lo que tuviesen a mano: el tabernáculo y el Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Merced se había conservado intacto, así que fue usado para la eucaristía; los sacerdotes de San Francisco llevaron en procesión a la Virgen del Socorro traída por el propio Pedro de Valdivia, colocándola en la misma plaza mayor, considerada ya entonces como la Santa Patrona de la Ciudad de Santiago. Ha de recordarse que los franciscanos habían perdido dos de sus miembros, al caerse la torre de su templo en la Cañada de la futura Alameda. Y los agustinos, en medio de la euforia por haberse salvado la imagen del Cristo de la Agonía, llevaron el tesoro en andas sobre sus hombros y a pies descalzos hasta el mismo lugar de la plaza, siendo colocada allí sobre otro altar que se armó en la ocasión para darle solemnidad a las figuras religiosas.

El propio Obispo Villarroel salió a recibir a estos feligreses. Había dado en la plaza una plegaria de consuelo que duró gran parte de la noche. La leyenda cuenta que todos hicieron un gesto de terror y asombro al ver ante sí la expresión del Cristo de la Agonía, sufriente y mirando al cielo, o tal vez por el detalle de la corona de espinas deslizada hasta su cuello. Según Oreste Plath, el pueblo creyente decidió esa misma noche hacer una procesión anual en honor a esta imagen.

El propio Villarroel entrega otros detalles de estos sucesos, en sus escritos legados a la historia a partir de una carta suya firmada el 9 de junio siguiente para el Consejo de Indias:

"Reunido todo el pueblo en la plaza, pusimos en ella el Santísimo Sacramento del Altar que, en una caja de plata, vino del convento de la Merced.Trajimos en procesión allí mismo, viniendo descalzos el obispo y los religiosos, con grandes clamores y universales gemidos, un devotísimo crucifijo que tienen los agustinos y que caída toda la nave quedó fijo en su cruz; halláronle con la corona de espinas en la garganta, como dando a entender que le lastimaba una tan severa sentencia".

Las fuentes no son claras sobre cuánto estuvo allí el Señor de la Agonía: algunas dicen que permaneció por varios días más, y otras que fue retirado esa misma noche. Todas coinciden, sin embargo, en que lo hizo atrayendo a los devotos y cimentando su imperecedero mito. Y como las noches que siguieron a las del terremoto eran una terrible tortura para los santiaguinos, por el temor a la oscuridad mezclado con las réplicas sísmicas, hubo un vuelco masivo hacia la religiosidad en todas sus formas, apareciendo reportes de innumerables hechos sobrenaturales o intervenciones que se juzgaron entonces como milagrosas, al tiempo que los fieles iban a diario jurar lealtad a la sufriente figura con la corona de espinas al cuello.

Los santos fueron devueltos a sus lugares respectivos; sin embargo, cuando le tocó al Cristo de la Agonía, una inmensa cantidad de promesantes y fieles acompañó en caravana a la procesión, hasta la ruinosa Iglesia de San Agustín. Nacía así, para la posteridad, el concepto del Señor de Mayo, que es como se conoce desde entonces a la figura. Poco después, en el legajo 32 del Acta del Cabildo del 10 de julio de ese mismo año, se establecía lo siguiente:

"Acordose se pidiesen a la sacratísima Virgen de los Cielos, la Virgen Santa María, Nuestra Señora, y a su gloriosa natividad un voto de festejarla con sacrificios divinos que se hagan perpetuamente a los trece de mayo".

Esta consagración de la procesión a la Virgen "y a su gloriosa natividad", además de explicarse por el énfasis que la iglesia colocaba sobre la Santa Madre, explicaría el surgimiento formal de la procesión con la imagen de los Dolores. A fuerza de pura devoción popular, sin embargo, se imponía la veneración e identidad del Señor de Mayo. Al año siguiente, este Cristo fue consagrado como "protector" de Santiago y se oficializó la procesión en su honor.

"Desde entonces -dice Vicuña Mackenna en una nota a pie de página- data la procesión y rogativa llamada todavía del Señor de Mayo que costea la ciudad. En los primeros años fue una procesión de sangre muy solemne y sangrienta que tenía lugar a las diez y media de la noche de cada aniversario, con asistencia del presidente, los oidores, todas las autoridades y principales vecinos, que concurrían con cirios rojos. La ciudad entera se confesaba y comulgaba en ese día".

La caravana empieza a salir del edificio.

Saliendo de la iglesia, a calle Estado.

Avanzando hacia Moneda.

LA PRIMERA COFRADÍA

La procesión surgida del cataclismo estaba destinada a volverse de enorme importancia para los santiaguinos, transformándose también en un símbolo interesante sobre la resignación humana en la tarea de mantenerse firme sabiendo que una condena de desgracias sísmicas siempre acompañarán el destino de este pueblo. Sospecho que quizás haya influido en su relevante popularización, además, el hecho de que mayo ha sido tradicionalmente el mes de veneración de la Santa Cruz y de las llamadas Fiestas de las Cruces, dándole a Santiago de Chile una ocasión para instaurar una celebración propia y de carácter localista en este mismo período.

También es una casualidad asombrosa que el día del terremoto coincida con el aniversario del 13 de mayo de 1585: el de la toma de posesión de las propiedades sobre las cuales Fray Cristóbal de Vera fundaría el claustro y el templo agustino en Santiago poco después de su arribo al país, según datos aportados por Carvallo y Goyeneche en la primera parte de su "Descripción Histórico Geográfica del Reino de Chile".

En las descritas circunstancias y con la naciente tradición ya encima, el Obispo Villarroel fundó dos grupos de devotos santiaguinos participantes de la procesión anual que se había instaurado para cada 13 de mayo desde el primer aniversario de la catástrofe:

- La Cofradía del Cristo de la Agonía, de la que no se sabe mucho, pues parece desaparecer o acaso fusionarse en épocas posteriores.

- La Cofradía de Jesús, María y San Nicolás de la Penitencia, correspondiendo a la que perpetuó la Novena y las procesiones durante los siguientes siglos, emparentada con la misma línea de la que actualmente se encarga de estas tareas.

La sociedad religiosa, en la que habían participado los propios miembros de la familia Lisperguer, era conocida en su tiempo como la Cofradía del Señor de Mayo, aunque el escritor e historiador Guillermo Carrasco, quien ha trabajado en la restauración del edificio agustino y en investigaciones sobre la propia imagen del Señor de la Agonía, asegura con buenos argumentos que esta agrupación adoptó el nombre de Venerable Orden Tercera de San Agustín el año 1806, como su título definitivo.

Un detalle interesante es que, hasta aproximadamente mediados del siglo XIX o un poco más, la cofradía guardaba todos sus trajes, artículos religiosos y cirios usados en las procesiones, en una habitación con celda hacia el lado de calle Agustinas muy cerca del cruce con Estado, por ahí frente a la salida lateral de la Iglesia de San Agustín. Esto era en el sector de la casa original que había pertenecido a la temible Quintrala, según se creía, lugar de innumerables leyendas y fama nada de santa como hemos dicho. Hacia los años previos al estallido de la Guerra del Pacífico, sin embargo, dicha residencia estaba convertida en un conocido café santiaguino y las celdas que sirvieron de bodegas a la cofradía eran ocupadas por clubes de billar y negocios parecidos.

El descrito vínculo histórico entre los "tiradores" del Cristo de la Iglesia de San Agustín y su origen en esta antigua agrupación fundada por Villarroel, es lo que la hace que la actual cofradía de sociedad religiosa del Señor de Mayo sea la más antigua de Chile, de entre todas las que aún siguen vigentes y activas. Antes, esta agrupación se encargaba de colocar también a la figura de Cristo con una vistosa corona de flores formando un corazón a sus espaldas, además de un altar de andas decorado con cuatro serafines que tocan instrumentos musicales.

Parece que la importancia adquirida por esta procesión adquirió una rápida relevancia en todo el Reino, alcanzando incluso aspectos internacionales de fama y connotación: según una escritura pública encontrada en la Secretaría de las Cortes de Apelaciones y que fuera citada en su tiempo por el investigador Ramón Briceño, el 23 de marzo de 1672 los sacerdotes agustinos ofrecieron al propio Carlos II apadrinar de esta tradición en torno al Señor de Mayo, aunque no está claro si tal solicitud, formulada cuando fray Juan Toro Mazote de la Serna era el jefe de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Chile, fue respondida por el soberano.

Marchando por calle Ahumada. Atrás a la derecha, el los arcos del Edificio Crillón.

La procesión avanza por calle Compañía y Merced, a un costado de la Plaza de Armas. Se ven los arcos del zócalo en el Portal Fernández Concha y en la esquina, más atrás, el ex Edificio Gobelinos.

Volviendo por calle Estado hacia el templo.

LA PROCESIÓN DE NUESTROS DÍAS

Todos los miembros de la cofradía de San Agustín se reúnen los 13 de mayo en la iglesia respectiva, comenzando su actividad y movimiento hacia las 18:00 horas. Éste es el último día de la Novena del Señor de Mayo, que ha comenzado el 4 de mayo anterior. La gente ha estado visitando todo el día el templo y rezando la tradicional oración que aquí se hace al Señor de la Agonía, que con algunas variaciones en sus versiones dice así:

"Heme, Aquí, a tus pies, Señor de la Agonía, contemplándote crucificado y encarnecido. Quisiste recoger todos los dolores y las angustias del género humano, para hacerlos tu propio dolor y angustia. Mirando tus pies y manos enclavados siento mitigarse en mí los sacrificios que me impone la vida, y cobro energía para negarme a las inclinaciones desordenadas de mi naturaleza.(aquí se hace la petición)No desoigas, Señor mi oración pues soy tu hermano, aunque deudor a tu justicia divina por mis inequidades. Quiero ir con mi pequeña cruz humildemente, tras la tuya, hasta el día que te dignes reconocerme, por toda una eternidad, heredero de la gloria de tu Padre Celestial por los méritos infinitos de tu Pasión.Amén".

La ceremonia comienza con un masivo público dentro del templo a las 19:00 horas en punto y las plegarias que suelen abrir esta clase de actos religiosos. Este año, grandes lienzos festejan los 400 años del Señor de la Agonía, que ha sido bajado desde su lugar en el fondo de la nave Norte del templo, permaneciendo todo el día sobre su carro al frente del altar en la nave mayor, recibiendo visitas y peticiones de los fieles. El carro comienza a ser tirado mientras la gran caravana de gente le acompaña y es animada con megáfonos. Al salir al paseo, los devotos sacuden pañuelos blancos saludando la figura que viene con la bandera de Chile y la del Vaticano como escoltas.

Cuentan acá en la procesión que, en los últimos años, ha crecido mucho la cantidad de asistentes, varios de ellos interesados en los aspectos más culturales y patrimoniales de este evento. Algunos fieles permanecen en la iglesia, mientras tanto, no sólo los más ancianos o enfermos. De hecho, ésta sigue parcialmente llena hasta que retorna la imagen venerada.

Tengo entendido que la procesión seguía antes una misma ruta coincidente con la que habrían hecho los agustinos en 1647, aunque no sé si aquélla fue la misma que se hace ahora: sale del templo hacia calle Estado, baja en dirección al Sur a calle Moneda doblando hacia Ahumada, por donde continúa hasta la Plaza de Armas; pasa por Compañía bordeando el Portal Fernández Concha, y luego de una breve parada allí dobla otra vez en Estado y regresa así a la iglesia. Todo sucede en un ambiente de enorme fervor popular, mucho interés de los curiosos y loas a la imagen del santísimo Señor de Mayo, aunque no sin uno que otro problema en la ruta, especialmente por las ramas de árboles que se encuentran perturbando la marcha y que un integrante de la cofradía se encarga de ir levantando con un largo instrumento de madera dispuesto a estos efectos.

La procesión coloca al Cristo en la nave central cerca del altar, hacia las 20:00 horas. Se canta la canción nacional y se da inicio a la misa solemne del Señor de Mayo. Sorprende la cantidad de fieles de todas las edades y orígenes que están allí reunidos y que esta época tan poco favorable a la fe católica aún es capaz de convocar. También parece haber allí una sensación sólida de pertenencia y valoración de la imagen del Señor de Mayo: una consciencia colectiva de que se trata de una de las piezas más valiosas que ostenta la ciudad de Santiago de Chile, a la par de uno de los más potentes símbolos de nuestro país, constante e imperecederamente obligado a convivir con las tragedias y a convertir sus desgracias en nuevas motivaciones para la fe o la esperanza.

El Señor de Mayo volverá a su altar, siguiendo con el drama de su mirada al cielo de cuatro siglos ya y el misterio de su corona de espinas en el cuello, cautivando la imaginación del observante y la lealtad de sus creyentes. Su procesión, con la memoria generaciones y generaciones de "tiradores" a cuestas, también seguirá dormida el resto del año, esperando cada 13 de mayo para despertar otra vez y recordarnos esa naturaleza trágica y telúrica que nos ha dado un tan particular y propio sentido de nacionalidad y de pertenencia, desde estas tierras de Santiago del Nuevo Extremo en el Reino de Chile, cargando por los siglos sus propios e históricos calvarios.

El Señor de Mayo retorna a su iglesia, ante el fervor y los aplausos.

La solemne misa del Señor de Mayo cierra la jornada.

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)